« Et il me pousse comme si j’étais un bœuf avec son double aiguillon[1]. »

Dans un article précédent, publié dans Ligeia, nous nous étions attachés à tisser des liens, à sillonner une onirique carte du tendre unissant les filmographies de Jean Cocteau et David Lynch[2]. En randonnée sur une piste chantée, nous suivions les motifs orphiques du Sang d’un poète (1930), Orphée (1950) et Le Testament d’Orphée (1960), motifs repris par la trilogie audiovisuelles : Twin Peaks (Saison 1 et 2, 1990/1991), Twin Peaks : Fire walk with me (1992) et Twin Peaks, the Return (2017).

Nous interrogions le retour de ce dernier intitulé en nous axant sur une séquence de la Partie 14 : le rêve de Montparnasse dans une crêperie évoquant les Cornes, puis le rêve du rêve de Twin Peaks : Fire walk with me, comparé principalement au Testament d’Orphée. Aimanté par les ressemblances des conditions de ré-citation des deux cinéastes de leurs propres filmographies, nous rappelions que cette ré-citation était aussi une réminiscence de leur cinématographie et télévision comme relation au monde. Ainsi « l’éternel présent » coctalien se retrouvait-il dans l’univers lynchien de Twin Peaks. En effet, dans ce dernier récit, via son personnage principal, Dale Cooper (Kyle MacLachlan), le spectateur était interpelé par la question du Manchot (Al Strobel) et du Bras (Michael J. Anderson) perdu mais toujours là : « Is it future or is it past ? ». Cette interrogation l’enjoignait à rechercher la missing piece à l’origine de ce mystère, la présence du présent, à se demander comment se synchroniser à l’accident ? Ce passage en songe était marqué du sceau orphique coctalien par la médiation d’anges bizarres parlant de leur mort, celle de David Bowie, d’une part, et celle plus ambiante de Jacques Demy d’autre part.

Si nous revenons une dernière fois sur nos pas et sur ce rêve de Monica Belluci, nous nous souviendrons que l’interlocutrice de David Lynch alias Gordon Cole, officiait en Princesse des Enfers dans un autre film, Matrix Reloaded (Andy et Larry Wachowski, 2003)[3]. L’actrice italienne y incarnait un programme, Perséphone, la femme du Mérovingien (Lambert Wilson), prince de la nuit de la Matrice (dark web). Ce dernier se gargarisait d’argot français comme un seigneur en royaume de truanderie, à qui il n’eût manqué que le verlan et la contrepèterie. Dans ce film de science-fiction, Monica Belluci/Perséphone aidait les navigateurs du Nabuchadnezar à trouver le maître des clés (Randall Duk Kim). Nabuchodonosor, Judith, Judy, ces noms font échos comme les fibres des fils d’une trame toponymique commune aux Testament d’Orphée, Twin Peaks, Fire walk with me et Twin Peaks, the Return …

Fire walk with me

En voyant un film nous sommes confrontés à des lieux d’indétermination (allusions, ellipses ou figures ambigües polysémiques) qui déjouent ou confirment certaines attentes génériques prévues. Dès lors nous sommes amenés à une reprise. Notre regard réordonne et remonte attentivement le récit. Il focalise et échelonne de la sorte contextes et niveaux de lecture. Ainsi distingue-t-il quelle ligne d’évènements va avoir valeur de trame et quelle autre de sous-intrigue. Sont formulées, au moins implicitement, des hypothèses herméneutiques, des suppositions analogiques qui, par associations d’idées, apparaissent justifiables. Elles relèveraient de contraintes, de rigoureuses règles de composition et de réception. Elles se subordonneraient à un ordre nécessaire, l’horizon de l’Unité d’une intrigue voire d’un Grand Récit. Cependant les hypothétiques correspondances de notre remontage ne font que suggérer l’Unité qui, elle-même, n’est pas à notre disposition, et est irregardable.

L’Unité n’est pas celle d’une totalité logique. Elle ne résulte pas de la seule mise en système formelle et rationnelle des analogies qu’on ramènerait à des faits empiriques ou à des équivalences définitionnelles. Une telle rationalisation s’assimile à ce que Cocteau nommait la lecture symbolique. En revanche, l’Unité (qu’elle soit en-deçà ou au-delà de nos hypothèses) est transcendante. Elle nous échappe quand notre vision se retourne en regard. Sa nécessité est Bonne Fortune et n’est pas le seul résultat d’un calcul clair et distinct. C’est en quoi elle est tout aussi bien cornet à dés, Hasard, improbabilité, voire désordre pour le regard critique.

Cela étant cette transcendance se révèle dans sa différence, par le manque voire l’agacement que produit la lecture symbolique. Elle se révèle par l’épreuve de la viscérale incomplétude d’un récit regardé qui tourne en rond. Ainsi chez Cocteau sont les yeux peints sur les paupières, imitant les masques mortuaires d’Antinoüs, des yeux d’au-delà d’un regard comprenant son aveuglement. L’Unité perspective de l’intrigue se manifeste donc aussi, et surtout, par suggestion réciproque et par répétition des analogies en motifs. Une fois mis notre œil dans l’œil-de-bœuf tendu par l’objectif de la caméra, nous en ruminons les images, nous les infusons par refrains et variations. Par l’exploration de ses suggestions et non-dits dans notre propre vécu, nous entrevoyons la « …logique de l’illogisme »[4] du film. Celle-ci se chiffre et déchiffre, pour part, au future past, et, en épousant son rythme, nous espérons nous synchroniser à l’Unité, au Cœur du Grand Récit.

Dans Cocteau et le Cinéma, Désordres, Philippe Azoury et Jean-Marc Lalanne, opposent le montage d’Eisenstein ou Bataille à celui de Cocteau. Celui-ci manifesterait une transcendance dans le plan, synchronisant l’accident en incident. Ainsi l’assimilent-ils à « … une composition de style Annonciation : il veut l’Invisible dans le visible, l’infigurable dans la figure»[5]. De là s’offre une comparaison entre le cinématographe comme angélologie dans la trilogie orphique de Cocteau et dans Twin Peaks : Fire walk with me. L’ange noir chancelant du positif du Sang d’un poète, blanc en négatif, est un oxymore reliant l’enfant tué à coup de boule de neige au poète tricheur par le même as de cœur volé. Il est, au propre comme au figuré, négatif révélateur : tout à la fois martyr du poète et transformation de son martyr en rituel, donc en ruse et imposture. Dans Twin Peaks : Fire walk with me, un ange bleu est martyr, substitution de Ronette (Phoebe Augustine) par Laura (Sheryl Lee) dans le wagon. La substitution transfigure la jeune femme en l’icône du début de la série télévisée, le visage bleui, wrapped in plastic. Puis la surimpression finale de l’ange bleu est reprise du martyr en rituel sacrificiel, à pleurer de rire, comme en témoigneront Laura et Cooper (Kyle MacLachlan) de la Black Lodge.

Dans une optique plus acoustique, l’analogie entre le Garmonbozia et le Malempia d’Opium, nous amenait à insister sur la dimension acousmatique de la manifestation de l’Invisible[6]. Nous parlions alors plutôt de Visitation avec cette idée, somme toute semblable à celle d’Azoury et Lalanne, que le film nous synchronise à un présent transcendant le plan. Son montage nous dispose à la réception d’un Invisible, un Accident, dont nous ne disposons jamais[7]. L’ironique, voire satanique, première phrase du Testament d’Orphée, « Son nom était Jean, il n’était pas l’ombre, mais il parut pour rendre témoignage à l’ombre. », coupée au montage, tend à corroborer une assimilation, en négatif, au Précurseur. Elle fait ainsi écho à cette chambre noire de la rue de la Visitation où la Séquestrée de Poitiers fut enfermée 25 ans durant.

Selon la définition coctalienne du Cinématographe comme hypnotiseur[8], le spectateur, comme le réalisateur, sont sous influence, et en état de suggestion réciproque. Cette disposition ressemble à la double contrainte de l’amour tel que le décrivait Sartre à propos du filtre de Tristan et Yseult. Hypnotisés, le regard comble les lieux d’indétermination du film et, reliant les motifs entre eux, se dessine un réseau de renvois, un filet (panthera, en grec) de signes dans lequel il est pris. Ce filet est le piège de l’oiseleur.

Plus le regard focalise, plus il reprend le récit en en reprisant les lieux communs polysémiques, à l’instar du réalisateur, moins il sait si les liens qu’il statue font bien partie d’une intrigue logiquement une et unique, close sur elle-même comme un système rationnel. En d’autres termes, plus le regard regarde et remâche le récit, plus la hiérarchie intrigue/sous-intrigues, voire la frontière diégétique et extradiégétique paraît labile. Les événements extradiégétiques qu’ils soient historiques, qu’ils relèvent de témoignages, d’informations biographiques, de journaux, ont ordinairement une fonction de contrôle : soutenir une probabilité de bon sens. Cette véridique vraisemblance, empêche le délire interprétatif en permettant un fact checking. Néanmoins, tous ces événements, faisant fonction d’éléments de recoupement, ne sont que relativement extradiégétiques. Eux-mêmes s’inscrivent dans une économie narrative articulés à d’autres événements. Eux-mêmes supposent une interprétation et une composition dramatique antécédente.

Or Cocteau, comme Lynch, rappellent cette intertextualité et cette interdépendance événements/récit en insistant sur la ressemblance entre fiction et histoire, en insistant sur les interpolations du muthos et de l’historia. Ainsi font-ils feu de tout bois. Ils remettent en cause la subordination vérificatrice de la fiction à l’histoire, lui préférant le chiasme, c’est-à-dire l’entrelacement du document et de son interprétation imaginaire et mnésique.

Dès les premiers cartons du Sang d’un Poète, Cocteau annonce la dimension documentaire et autobiographique, profane voire intime, de ses films. En ce sens tient-il à une vérité du vécu et fait-il tourner à ses proches, amis, amants, certains épisodes de sa vie car ils lui sont proches et non simplement parce que certains sont des acteurs professionnels ou des célébrités. Toutefois, ses récits de vie sont indissociablement des blasons et se présentent en des types narratifs mythologiques traditionnels qui la mettent en forme. La singularité de sa vie tend à s’épiphaniser en incarnant, en se synchronisant, àces types antiques et inactuels. Dès lors son identité est, au moins, double puisque celle historique de l’auteur est tout à la fois indissociable de et irréductible à celle du narrateur fictionnel, se donnant ainsi le poète se ressemble dans cet entre-deux du témoignage et de l’invention.

Identiquement Judy ou Nancy Briggs sont tout autant des personnages de Twin Peaks que les premières amours de Lynch. Son fils interprète le rôle de Pierre le magicien dans la première série. Sa fille, Jennifer, a écrit Le journal de Laura Palmer qui est un élément de la diégèse mais aussi un livre qui existe vraiment. Quant à son père, sa photographie a été utilisée pour faire le visage d’une statue de Cowboy à Las Vegas dans Twin Peaks, the Return. Le réalisateur lui-même incarne Gordon Cole, homonyme d’un personnage de Sunset Boulevard (Wilder, 1950). Dans Twin Peaks, the Return, Dougie (Kyle MacLachlan) veut retrouver la mémoire car il entend Cecil B. DeMille, jouant dans le film de Wilder, dire : « Call Gordon Cole. ». Or cette interpellation par DeMille est tout à la fois insignifiante et signifiante. Lynch rappelle que le nom de Gordon Cole a été trouvé par Wilder en se servant du nom des rues de Hollywood menant aux studios de la Paramount d’où l’apparente insignifiance originelle de ce baptême. Cependant il est aussi signifiant en apparence puisque, dans Sunset Boulevard, Cecil B. DeMille incarne son propre rôle de réalisateur, réalisateur entre autres d’un film de 1933 intitulé This Day and Age, en français La Loi de Lynch sur un lynchage dans une paisible bourgade américaine.

Étant donné ce chiasme de l’histoire et de la fiction, nous serions enclins à inférer que les deux cinéastes créent des images chiffrées, des glyphes dans leurs narrations en dadas ou en surréalistes, plus qu’en cryptographes professionnels. Cocteau a souvent été associé à ces mouvements artistiques et, dans une émission de la BBC, Lynch commente Le Sang d’un Poète, comme nous le verrons, dans le cadre de projections de films dit surréalistes. Réciproquement, dans les bonus du premier DVD de la première série Twin Peaks, Charles Ramirez-Berg, professeur d’études cinématographique à Austin, infère que Lynch compose à partir d’une image, d’un flash, autour de laquelle se structurera rétrospectivement le récit. Celui-ci s’efforce de la récupérer et de la monter afin de l’inclure dans une temporalité linéaire dramatique. L’histoire, comprise comme totalité, serait elle-même secondaire, voire mensongère. En effet, l’opération narrative ré-agencerait ces flashes instantanés et intransitifs dans une chaîne d’implications et une chronologie. Elle les disposerait dans une intrigue dans laquelle ces flashes auraient souvent valeur de discordance. Aussi susciteraient-ils une polysémie au-delà ou en-deçà de ce que la conclusion logique du récit pourrait laisser entendre.

Dans cette optique, nombre de commentateurs ont suggéré une division des tâches dans la composition de Twin Peaks. Lynch est dada, il pourvoit aux flashes. Frost, le showrunner, encastre les flashes par des segments narratifs qui semblent former une ligne continue afin de boucler le Tout. Il relie entre elles les images comme les traits qui relient les points qui feront après coup le profil d’Orphée dans le générique du film de Cocteau.

Que la narration filmique se monte à partir de ces images qui sont ses points chauds ou ses carrefours et non l’inverse, justifie leur ambivalence sémantique. Cela explique que ces flashes n’aient pas simplement valeur d’occasion, de représentation de…, ni même de symbole, dans un récit clos sur lui-même. Cela explique la prédilection lynchienne pour la figure du Doughnut dont le trou central est l’élément structurant, comme la pièce manquante qui fait qu’un puzzle est un puzzle. Toutefois ne faut-il pas aussi prendre en compte ce que soutient le réalisateur de l’épisode 27, Stephen Gyllenhaal, dans les bonus du dernier DVD de la première série, à savoir que sous une gratuité dada un peu lunatique sourd une logique archaïque, « païenne » dit-il précisément ? Une nuit du Tout (païen, pân, le Tout), de l’intrigue même ? « The Cow jumped over the Moon. » prononce, mystérieux, BOB/Cooper dans la Partie 7 de Twin Peaks, the return comme si le saut lunatique était voué à être repris et à faire sillon, voire à retomber sur le toit pour se synchroniser à un autre accident ou à l’accident d’un autre…

Certes, Cocteau et Lynch nous émerveillent directement en changeant de contexte un objet comme pour le ready made duchampien. Tel est le geste du synchronisme accidentel. Cela étant ce geste ne se réduit pas à l’application du canon surréaliste de l’écriture automatique comme volontaire manifestation de l’inconscient[9]. Selon ce canon, il suffirait de produire une prédication impertinente, calembour, métaphore ou allégorie, par collage magique, pour susciter de nouvelles règles d’interprétations subséquentes pour le récepteur, soit de l’objet et du monde environnant pour le ready made, soit de la signification des termes composant l’expression collée.

Il est clair que le changement de contexte produit par le poète suscite un échange avec un récepteur qui aura donné une autre signification aux objets déplacés, comme aux termes de l’expression qui sont appariés par le collage. Il est clair, de surcroît, qu’on ne saurait être simultanément l’émetteur du geste et son récepteur, il y a un différé, un grand écart entre les deux instances, l’absence du présent, sans doute. Cela accrédite les propos de Cocteau et Lynch selon lesquels ils sont en état médiumnique, voire agentique. Sujets des forces, ils ne savent pas ce qu’ils veulent dire sur le coup.. C’est à partir de la reprise de la figure en motif que la figure se découvre en implication, révélant ses antécédents et ses conséquents. Les motifs de la Main et des Gants dans les œuvres des deux réalisateurs nous paraissent effectivement supposer un primat du pratique sur le rationnel ou le conceptuel. Il y a bien une dimension performative du geste cinématographique et particulièrement de la prise et du montage. En ce sens, il n’est pas illégitime d’associer les arts de Cocteau et de Lynch au collage magique d’Ernst voire à un surréalisme hérétique : la présence audiovisuelle d’Eurydice et Laura, Orphée et Twin Peaks, tiennent incontestablement du cadavre exquis.

Toutefois, ce geste performatif, est une chiromancie dans la mesure où il ne renonce pas à la théorie, même si cette hermétique herméneutique n’est pas rationnelle[10]. C’est l’enseignement de la main blessée du Sang d’un Poète, celle du Bras coupé, l’homme venu d’ailleurs, de Twin Peaks, chiromancie narcissique et orphique. Cocteau et Lynch s’auto-appliquent la gratuité du geste échangeur. Ainsi relisent-ils leur vie en cadavre exquis. Ils en sont aussi les interprètes dans la mesure d’une différance structurant la présence immédiate à soi-même. Ils font d’eux-mêmes, c’est-à-dire de leur ego, l’accident de la synchronisation. En se retournant sur leur propre synchronie subjective, leur présence consciente à eux-mêmes, ils la découvrent en accident : « Je souffre donc je suis. Voilà ce qui explique ces impudeurs. Le second stade était : Je suis donc je pense. »[11]

Ils engendrent ainsi des contretemps, voire des digressions, et de nouveaux échanges. Incitant les spectateurs à en faire autant, ils en appellent à se considérer selon le grand écart. De cette manière, ils suggèrent une reprise du récit de leur propre vie à l’aune des métaphores afin que les récepteurs donnent à leur tour d’eux-mêmes dans la détermination de certains détails devenus indices. En découvrant son propre ego comme résultat d’un accident qu’il se cache, le spectateur relance l’échange de l’hermétique herméneutique du film comme suggestion réciproque.

Du même coup se trouve paradoxalement relancé le problème vouloir dire que congédiait le canon surréaliste comme faux problème. Certes à appliquer les prescriptions d’échange en les relisant,le récepteur sait de moins en moins si les liens que tisse son regard sont volontaires ou non. Il sait de moins en moins s’ils ont ou non été volontairement laissés dans le récit par l’émetteur. Il sait de moins en moins si l’émetteur était bien regardant. Aux vues de cette indétermination, il peut se demander si l’intentionnalité est une catégorie pertinente pour l’interprétation du récit. Ses liens ne relèvent-ils pas de la projection de son propre désir ? Celui-ci n’a-t-il pas noué quelques événements hasardeux pour leur faire dire ce qu’ils ne disent pas ? L’unité du récit n’est-elle pas autre chose que ce qu’il veut bien recevoir comme telle ? Pour autant, cette indétermination croissante et la possibilité paranoïaque d’un solipsisme du regard, d’un regard ab-solu (délié) se détermine a contrario. Elle suppose que le récepteur ne peut, simultanément s’empêcher de croire en un sens plus profond quoiqu’il le ne comprenne pas. Aussi suppose-t-il, simultanément, qu’une ésotérique hante le récit, donc hante son émetteur, et que sourd l’horizon d’une grande récapitulation.

Quand bien même un œil critique n’y verrait que déni ou illusion transcendantale, voire au mieux croyance rationnelle rigoureusement indémontrable, le spectateur ne peut s’empêcher de penser que lui, comme le réalisateur, sont animés d’un Soi au-delà ou en-deçà du moi. Ce Soi qui se manifeste à travers le moi et s’y synchronise par l’art poétique[12]. Or le vouloir dire poétique et son étrange responsabilité – une responsabilité de l’irresponsabilité pour reprendre l’expression coctalienne de logique de l’illogisme – concernent ce Soi et ses impératifs érotiques, et non pas quelque moi moral rationnel de type doxa kantienne[13]. En dépit d’une ironique désinvolture d’entretiens journalistiques, Cocteau et Lynch n’excluent pas la question de la responsabilité et du vouloir-dire. Elle consiste à répondre du et au désir. Cette éthique exhibitionniste de la souffrance transparaît dans l’image du feu et son économie, une discipline du secret voire une nuit d’enfant terrible[14].

Réciproquement, la responsabilité et la nuit d’enfant du spectateur est elle-même engagée par le médium dans l’échange audiovisuel. À l’impudeur de l’émetteur répond l’indiscrétion du récepteur. Le quatrième mur audiovisuel, l’asymétrie entre ce qu’il voit et le spectacle filmé est une indiscrétion, une profanation de voyeur. Il y a impudeur à l’écran car nous observons via l’œil de la caméra qui est trou de serrure, « œil-de-bœuf » dit Cocteau[15]. Cela étant, cette indiscrétion spectatorielle tient de l’asymétrie de la vision par opposition à la symétrie du regard. Le récepteur indiscret voit ce qu’il ne doit pas et ne peut pas regarder, qui aura été invisible,qu’en y et en répondant. Il exhibe alors lui-même sa propre nuit dans le regard qu’il offre du spectacle à un récepteur indiscret. Ainsi plus il focalise son regard vers son sens profond, et aspire à quelque vrai Nom de la synchronie, quelque mot panomphé au cœur d’un Grand Récit, celui de Minerve en combinaison de plongée dans Le Testament d’Orphée, de Diane dans Twin Peaks, plus s’entrevoit un noyau brillant, brûlant, un Accident où s’origine l’échange opéré par le geste de métaphorisation et de synchronisation. « Quelle horreur ! Quelle horreur ! »

Si en voyant un film ou une série, nous nous faisons hypnotiser et sommes habités par les lieux communs que nous croyons habiter en y déterminant des ressemblances topologiques, alors l’expérience n’est pas sans péril. Le risque commun semble être celui de perdre la tête, en un désir devenu monomane, magnétisé par le fascinant effet puits suscité par l’agglomération d’autant d’archétypes. Nous montons tout avec tout, happé par le trou noir d’une « ressemblance informe »[16]. Dès lors nous perdons de vue que le même rêve doit être rêvé ensemble, qu’il est un rêve partagé par l’émetteur comme par le récepteur, une entrevision. Le rythme, la logique de l’illogisme des films, qui se dégage de ce partage est l’existence même de notre étrange responsabilité. Elle se découvre en aimant plutôt qu’en jugeant, et relève d’un don sans présent. La discipline du secret fraie avec le feu du désir en le chiffrant pour le déchiffrer et œuvre dans cette Zone d’interférence. « Paie, paie, paie… » disent les oiseaux à Ségramor (secret amour, amour du secret) dans Les Chevaliers de la Table ronde[17].

Dans la trilogie Twin Peaks, un poème revient, lancinant. Il se termine par un vers, lui-même répété pour lui-même. Ce vers intègre l’intitulé du film : Fire walk with me. Le Géant (Carel L. Struycken), dans la Première Partie de Twin Peaks, the Return, crédité par plusieurs points d’interrogation (???????), et qui deviendra par la suite Fireman (homme du feu et pompier) prononcera les premiers mots à double rebours de l’ultime saison : « It’s in our house now. » Or, dans Les Entretiens sur le Cinématographe, André Fraigneau posa à Cocteau une question du type « qu’emporteriez-vous sur une île déserte ? ». Il lui demanda ce qu’il prendrait si sa maison était en feu. Le poète répondit par une épigramme dans l’esprit des mots d’enfants qu’il affectionnait : « J’emporterais le feu ». René Gilson ramasse cette réponse en une admirable formule : Cocteau est un boute-feu. Ce faisant il associe sa réplique à un fragment d’Héraclite : « Toutes choses sont un échange pour du feu. »[18]

Cet échange, ce Logos qui est aussi parasite voire substitut sacrificiel d’un indicible bruit où l’on n’y voit que feu, c’est le cinéma et la télévision dont les deux réalisateurs s’efforcent de faire et d’exhiber l’économie (oikos nomos, le nom ou la loi propre, le nom ou la loi de la maison), regard et entrevision. What is your Name? est le titre du dernier épisode de Twin Peaks, the Return. Quel est le Nom du Feu ? «You’re the flash in the pan. I’m the great I am. » comme chantait l’admirable David Bowie dans Blackstar? Autrement dit Totalité et Infini ? Le son du Nom ? Le hurlement traduit en faveur de Laura par les parasites du diamant dans le sillon spiral que nous demande d’écouter le Fireman ?

The Dream of the Bovine

Pour donner à ruminer de cette économie, notre présent article étudiera la communauté d’emploi d’un effet spécial dans les deux séries de films dégagées. Il s’agit du geste du rembobinage, mais aussi du jeu et des répliques des acteurs interprétés à rebours.

Dans quelle mesure le sens de ce contresens, de ce geste d’inversion du cours linéaire du temps de la prise et de la projection, dans les récits des deux réalisateurs est-il comparable ? Notre thèse est que cet effet, aussi visible qu’inhabituel, exhibe le temps ordinaire comme contretemps d’un accident jamais présent. Ce faisant il est un moyen de faire retour sur le médium audiovisuel comme monde du double et double du monde. Il en figure les conditions d’émission et de réception. Il le légende en exhibant ce qu’il y a à lire du cinéma tout en le déconstruisant. Ce geste de poète relève donc du cinématographe qui n’est autre que cinéma à rebours.

Néanmoins, la reprise de ce modus operandi d’un film à un autre en fait du cinéma ou de la télé, les voies du sentiment devenant celles du ressentiment. Il devient pittoresque métaphore démonétisée, cliché – c’est-à-dire du poétique et non de la poésie dans le vocabulaire de Cocteau. Celle-ci est comme Eurydice qu’Orphée prend aux Enfers et sur laquelle il ne faut pas se retourner : « Vous savez que la poésie prend la fuite dès qu’on la regarde. »[19] Le regard, expliquant le merveilleux direct, lui substitue une lecture symbolique. Il restaure une frontière entre réel et imaginaire, en usant des doublets technique/signification, signifiant/signifié pour recomposer l’actualité du geste. Le regard du cinéma et de la télévision instaure ainsi un contrôle de l’invasion du réel par l’imaginaire. Il en réglemente l’échange faisant de la poésie un véhicule d’évasion. En revanche, la poésie s’efforce de réguler la prise du regard avec des chiffres suscitant déprises et incidents de frontière. Le logos de Jean, le cinématographe, révèle donc à rebours le logos d’Héraclite, le cinéma, et la reprise de cette révélation de Jean par Jean est rebours du rebours. Aussi le film se découvre-t-il pour part satanique en ce qu’il accuse toujours davantage l’économie d’une ressemblance, de la dualectique[20] des deux logoï.

Pour éviter la sédimentation de la poésie en poétique, le devenir statue qu’induit le rappel à l’ordre du regard, il faut chiffrer de nouveau et donc rebrousser le rebours. En effet, si les règles de distribution de l’échange du monde dédoublé, s’inscrivent elles-mêmes dans le sillage d’une série de films, alors le film suivant nie partiellement le regard produit par le précédent. Le film suivant profane le suivant tout en le réinterprétant. Le Testament d’Orphée ou Twin Peaks, the Return jouent selon d’autres règles que les films de leurs propres séries voire d’une série plus vaste et dite orphique. Toutefois ces nouvelles règles ressemblent aux anciennes en ce qu’elles en répètent ses gestes. La mesure de cette ressemblance, mesure moins géométrique que musicale voire architecturale, est son rythme. Ce tempo fait donc de l’ensemble sérié, un bœuf en termes de jazz. C’est ce nous appelons régulation qui redistribue les règles d’échange du monde filmique dédoublé dans et par les films suivants.

D’Orphée au Testament d’Orphée, par exemple, Heurtebise (François Périer) et la Princesse (Maria Casarès) sont devenus des juges. De Twin Peaks à Twin Peaks : Fire walk with me, la Black Lodge, où se trouve toujours déjà Cooper, s’est vue dédoublée par le Cénacle de l’épicerie (Convenience Store). Michel Chion souligne ce rebroussement du rebours de la série au film qui la subvertit en l’inversant. Il insiste, par la même occasion, sur l’usage inédit d’un système de mixage numérique qui permet d’accomplir toujours plus rapidement le geste du rebours de la bande son en mettant l’accent sur sa réverbération[21]. Le geste est encore rebroussé dans la troisième partie de Twin Peaks, the Return quand Cooper tombe des étoiles et arrive par la fenêtre dans la Forteresse Pourpre dans une salle où brûle un grand feu et où l’attend Naïdo (Nae Yuuki). Non seulement Lynch joue sur le rebours mais il mêle des séquences jouées à l’endroit avec des séquences à rebours, voire quadruple les rebours et, surtout, joue par à-coups à ralentir ou accélérer le défilement de l’image vers la stillness, la vitesse immobile[22].

Réciproquement, la responsabilité des spectateurs initiés par ces illusionnistes à rebours est toujours plus grande d’un film à l’autre. C’est ce que remarque Chris Marker à propos du passage du Sang d’un poète à Orphée et de la relecture de celui-là par celui-ci : « La naïveté, condition première du spectateur, lui est interdite. Il voit dans le spectacle ce qui le concerne, à savoir : sa responsabilité. »[23]D’où un sentiment de désorientation voire de déception des fans de la première série Twin Peaks par rapport au film et à la troisième saison : redistribuer les règles fait le départ entre un regard critique, et la discipline du secret de l’entrevision. En face de ces œuvres l’afficionado est, contrairement au néophyte, confronté à une intrigue labyrinthique à double chiffre où ce qu’il avait donné pour la comprendre précédemment sera mis en cause.

Cette redistribution des rebours, comme chancellement du regard, est indissociablement une expérience temporelle, et rend compréhensible ce que nombre de téléspectateurs entrevirent en regardant Twin Peaks, the Return. Ce long film télévisé est un conglomérat de plusieurs histoires, de reprises d’instants qui n’obéissent manifestement pas à une simple loi de succession de l’avant à l’après, qui ne sont pas simplement analepses, prolepses ou versions alternatives. En effet, nous avons affaire à plusieurs temps diégétiques, coexistant parallèlement tout en se compénétrant, dans une même diachronie par le montage alterné, voire la surimpression. Twin Peaks the Return a une structure et une temporalité en miroir éclaté écrivait Laurent Dubreuil dans Les Cahiers du Cinéma[24]. C’est de et à cette tessélation de la synchronie que répond la boîte de verre, ce tesseract des trois premières parties du film-série où se manifesterons Jowday/Judy et Dale Cooper, explicitant le temps du retour.

La bipolarité des loges de la première saison, puis son parasitage par le Convenience store par le film, donnent lieu, dans l’œuvre de 2017, à une nouvelle topologie aussi multipolaire qu’en but à un piétinement indifférenciant et lancinant. Il s’agit de la bien nommé Zone. La Zone s’offre comme une relecture des mystères et révélations de Twin Peaks et Twin Peaks : Fire walk with me, à l’instar de la Zone du Testament d’Orphée par rapport à celle d’Orphée. Cocteau s’y incarne de façon inédite dans sa cinématographie. Cependant il y est à contretemps, ruminant au ralenti ou à rebours les mêmes topoï, dans un entre-deux mondes vers la sévère Minerve. La Zone est alors l’espace-temps cinématographique où, malgré ses morts et ses résurrections, se condamne à errer celui qui émet ses vœux de transmission et de pollinisation.

Dream that money can’t buy

David Lynch s’est assez peu réclamé d’autres cinéastes au début de sa carrière. Officiellement, nous lui connaissons une admiration pour Fellini, Kubrick, Tati voire pour une trilogie de films noirs hollywoodiens : Laura (Preminger, 1941), Sunset Boulevard (Wilder, 1950) et Vertigo (Hitchcock, 1954). Dans une récente biographie, Room to Dream[25], il confie que sa préparation d’Eraserhead avait été marquée non par Le Sang d’un Poète ou La Belle et la Bête (1946) mais par Le Sang des Bêtes (1947) réalisé par Georges Franju et scénarisé par le couple Boileau-Narcejac. Ce qui retint son attention était la manière dont montage reliait une paisible banlieue parisienne aux abattoirs de La Villette. Toutefois Cocteau n’est pas loin. Outre que Franju réalisera Thomas l’Imposteur en 1965, la dualité du Sang des Bêtes a tout d’une réminiscence du final du Sang d’un poète et bien que le cinéaste avouât : « Je n’y tue certes pas le taureau selon les règles[26]. » Le moyen métrage se terminait par la procession aux accents isiaques d’une vache-monde à équarrir pour manufacturer une cithare et un globe[27]. D’autre part, Mark Frost, le coscénariste de Twin Peaks comparait le moral de son complice sur le tournage, à celui du héros du Journal d’un Curé de Campagne (1951) de Robert Bresson dont le scénariste du précédent film, Les Dames du Bois de Boulogne (1945) était Cocteau qui en reprendra la Némésis, Maria Casarès, pour incarner la Princesse dans Orphée et Le Testament d’Orphée.

Lynch lui-même se déclarait surtout déterminé par des peintres dans le cadre de ses recherches en tant que plasticien, voire, en tant que sound designer et musicien, par le jazz. Blue Rose est le titre d’un album de Duke Ellington[28]. Le jazz a donc une fonction révélatrice au moins dans le premier Twin Peaks. L’épisode 14 manifeste, en un travelling à 360° assez comparable à celui de l’ouverture d’Orphée, le mystère. Le mouvement, correspondant à celui d’un disque et du sillon autour du diamant, commence sur le tableau d’un cerf, continuait sur une bibliothèque. Ce faisant, hors-champ une voix acousmatique, celle de Louis Armstrong nous livre le secret des secrets, l’amour. Puis, commence What a Wonderful World et le mouvement de caméra s’achève sur le gramophone tournant et encadrant Leland (Ray Wise), Sarah (Grace Zabriskie) et Madeleine (Sheryl Lee) qui leur dit qu’elle va partir.

Ce plan-séquence est annonciation et Annonciation. Par le dialogue des personnages, il annonce la mort de la jeune femme le visage décalqué sur le tableau qui porte le nom de la destination de Madeleine. Il nous révèle à l’avance qui a tué Laura Palmer, voire, ce qui est plus traumatisant, pourquoi il l’a tuée, mu par un éros monstrueux d’assimilation de l’aimée. Le monstrueux montre. Ce plan-séquence est donc aussi une mise en abîme de l’éminente ambivalence de l’éros à l’œuvre dans l’acte de filmer et de recevoir un film, l’échange pour du feu. Il est Annonciation en ce qu’il nous montre l’image comme trace lumineuse de la musique et de la voix. Par-là s’affirme la dimension incantatoire et sacrée par laquelle Cocteau qualifiait Armstrong en 1937 : «Sa trompette – celle de l’ange noir de Jéricho – touche l’âme et, d’arrachement en arrachement, dépasse les limites du cri de mort[29]. »

Cocteau, lui-même passionné de jazz, un an avant sa première (deuxième) expérience cinématographique, mit sur disque deux poèmes d’Opéra avec Dan Parrish pour la Columbia : Le Voleur d’Enfants et La Toison d’Or. Il est évident que les techniques de composition et d’improvisation du jazz, dit hot, ont contribué à forger le synchronisme accidentel cinématographique, cet ange du bizarre et son contretemps dans le plan[30]. Dans cet univers de références jazzy plutôt que le A train de Duke Ellington (et Count Basie ?) nous pouvons penser que le poème « Le Train Musical[31] », celui d’une musique de « fils télégraphiques » avec ses « douze statues dans un près d’étoffes rouges drapées », ses « linges lynchés ou pendus » motive obscurément l’intrigue de Twin Peaks, le cinéaste faisant un bœuf pour répondre à un autre rêve médiatique[32]… Dans la première série et le film la Red Room aux multiples statues qu’est la Black Lodge est accessible via un cercle de douze sycomores. Laura, angéliquement substituée à Ronette au moment même où, l’anneau au doigt, son regard en miroir la révèle en BOB, est tuée dans le wagon désaffecté. Ce train à l’arrêt est un sépulcre où son corps n’est pas, mais dont tissu blanc de sang tâché garde les stigmates de sa défiguration, véronique réfléchissant la dimension achiropoïètique de l’image argentique[33]. Tout s’échange via ces fils électriques dont nous entendons les bourdonnements sourds de la tension dans le film, particulièrement lorsque disparaît l’agent Chet Desmond (Chris Isaak) à la Fat Trout où vivait Teresa Banks (Pamela Gidley).

Sans céder davantage à la ritournelle, des faits. Dans une émission de la BBC Arena de 1987, le réalisateur américain revendique l’influence de ce que les Anglo-Saxons qualifièrent de cinéma surréaliste nous conviant à une projection de Dreams that Money Can Buy (1947). Ce film, contemporain du Sang des Bêtes, est un ensemble de courts-métrages réunis par Hans Richter. Entre une projection de Discs de Marcel Duchamp et de Desire de Max Ernst, le réalisateur nous propose de voir en sa compagnie Le Sang d’un poète. Lynch signale que selon lui Cocteau est le « poids-lourd du surréalisme[34] ». Fait-il un contresens si l’on considère les affres des relations du Poète avec le surréalisme ? Ce qualificatif de « poids-lourd » ne serait-il pas ironique ? Le réalisateur français serait en ce sens à la fois le meilleur représentant et aussi celui qui combat le plus vigoureusement le mouvement. De surcroît cette mention de la boxe laisse à penser aussi que Lynch n’est pas étranger aux écrits de Cocteau.

Son commentaire est pourtant assez court comparativement à ceux dont il se fend pour les autres films du programme qui l’amènent parfois à un bref rappel historique de la vie du cinéaste concerné. A contrario, le silence sur le parcours et les techniques de Cocteau est assourdissant. Lynch se contente de dire que le Français s’efforce de rendre visible quelque chose d’invisible, ce qui rend son œuvre oppressante sans que ce sentiment trouve de voie d’expression et de résolution logique. D’autre part, il est très sensible aux manipulations de la bande-son sans toutefois citer le synchronisme accidentel. Pense-t-il à certaines répliques en chinois du Vietnamien du couloir de l’hôtel des Folies-Dramatiques qui sont déjà enregistrées à rebours ? Au cœur battant ? À l’emploi du silence pris pour lui-même et non comme bruit de fond duquel se dégages sons et voix ? Les réflexions du cinéaste américain demeurent laconiques.

Or Le Sang d’un Poète ne fait pas partie du catalogue de Dreams that money can buy. Son insertion dans ce cadre est surprenante car, de tous les courts projetés, c’est aussi le plus long. D’autre part il est encadré par deux autres œuvres dont l’influence plastique sur Twin Peaks the Return est avérée, alors que l’intrigue même du récit reprend un paradigme orphique. Nous pourrions donc légitimement inférer que Lynch n’ignore pas l’existence du travail de Cocteau autant que sa courte introduction le laisserait penser. Le Sang d’un Poète serait alors, au milieu de ces Dreams that money can buy, un rêve que l’argent ne peut pas acheter, l’économie du don et du sacrifice, l’échange pour du feu. Un don dont nous ne pouvons vraiment évaluer la présence dans la filmographie de Lynch quoique nous ne puissions difficilement éviter d’en considérer la dette lorsque nous la détaillons, des motifs du Sang d’un Poète et d’Orphée hantant déjà le premier film de l’Américain, Eraserhead (1976)[35]. Cocteau écrivit en 1946, à propos de sa composition du Sang d’un Poète : « […]je me labyrinthais moi-même. »[36] The Labyrinth Man était le premier titre, puis le sous-titre d’Eraserhead.

Glastonbury Groove

Ce qui nous frappe quant à cette influence est le recours à des pratiques cinématographiques et audiovisuelles, à des gestes analogues faisant retour, au propre comme au figuré, sur le médium.

En France, on raconte que l’effet spécial du rebours a été inventé en 1897 par un projectionniste travaillant pour les frères Lumière. C’est le fruit d’un accident. Alors que venait d’être projetée une vue de Louis Lumière de la destruction d’un mur, l’opérateur a rembobiné la pellicule sans éteindre la lampe. Les spectateurs ont vu le mur se reconstituer sous leurs yeux et auraient qualifié les frères lyonnais de sorciers.

Au-delà de la manière dont fiction et histoire s’entrelacent dans la légende de l’heureuse erreur de manipulation, cette généalogie légendaire du geste laisse deviner les effets qu’ils auront chez Cocteau et Lynch[37] :

- Le synchronisme de la prise capte un accident, l’effondrement du mur.

- L’invraisemblable réalisme de la projection de la vue donne au spectateur l’impression d’un effondrement du quatrième mur par sa synchronie avec un spectacle pourtant absent car passé. Le récepteur se croit synchrone à la vue projetée quoiqu’implicitement il l’appréhende à rebours en fonction de sa fin. Le spectacle perçu va de l’avant à l’après parce qu’appréhendé à rebours de ce temps linéaire.

- La « deuxième » vue, la régression, produite par l’accident du rembobinage, de l’accident de la prise, paraît compenser la première vue. Elle réparerait le premier accident. Dans le même temps, le spectateur comprend que, précédemment, il voyait le premier accident à rebours.

- Cependant il voit le rebours qu’est la deuxième vue à rebours, c’est-à-dire encore à partir de la fin. Cependant cette fin de la deuxième vue aura été ce qu’il aura identifié comme étant ce qui était le début de la première vue. La reconstitution d’un autre mur et d’un autre quatrième mur dans l’image elle-même souligne ainsi, derechef, le passage du passé de la prise. Elle renforce par là-même la force du synchronisme de son spectacle qui n’est jamais présent. L’accident est ce qui n’est pas saisi lui-même, mais qui rend possible notre impression de synchronisation.

En utilisant ce geste, et en le doublant par une interprétation à l’envers du jeu et des textes par les acteurs, Cocteau et Lynch inversent le temps du scénario et de l’intrigue pour le retourner à la projection. Nous comprenons de la sorte que l’écrit lui-même est à rebours par rapport à une idée voire un récit antécédent.

Dans Le Journal d’un Inconnu, Cocteau écrit que la prise cinématographique est un pan d’espace-temps, le temps comme quatrième dimension dans un sens ironiquement einsteinien[38]. Aux distances spatiales, aux perspectives relatives à un angle de prise de vue, correspondent des valeurs temporelles indissociables. L’objet lointain nous apparaît petit et le proche plus grand, car la mise en présence de l’un exige plus de temps que l’autre. Or concernant l’histoire, Cocteau considère que la perspective s’inverse. Ce qui paraît proche de nous dans le temps semble plus petit, anodin, tandis que ce qui est lointain nous apparaît gigantesque, mythique. Les effets spéciaux coctaliens, et surtout le rebours rebroussé, expresse manipulation de l’enregistrement linéaire du temps, ne nous mettent donc pas sous les yeux un monde totalement fantaisiste et poétique. Il met plutôt en évidence les conditions, implicites et nocturnes, auxquelles s’ordonnent notre espace-temps ordinaire, nos perceptions, nos affects et nos actions explicites et diurnes.

Nous pourrions croire que le monde merveilleux auquel ouvrent généralement ces effets, est le double imaginaire d’un monde réel. Ce serait une nuit du récit que nous présente a contrario une partie non manipulée du film au cours linéaire, son jour. Toutefois le geste qui manipule la durée cinématographique exhibe les lois de perspectives par lesquelles désir et mémoire anamorphosent notre rapport au monde et aux autres. Donc tout aussi bien le cours ordinaire du récit est l’illusion résultant de cette anamorphose. Donc tout aussi bien le monde réel est-il un effet et un reflet de la Zone qu’est le monde manipulé. Le jour est tout aussi bien le reflet de la nuit. Tout est une question de vitesse et de mesure, de tempo. Ainsi le rebours du cinématographe donne-t-il à voir ce temps quand toujours nous échappe le présent, cette blessure qu’est l’instant. Ce temps de l’amour secret, sacrifié, que le rebours de l’histoire fait passer et ne sait que trahir en occasion de… Ce secret de l’amour qui se nourrit de ce don même comme le dira l’exergue de What a Wonderful World de Louis Armstrong dans Twin Peaks, nous rappelant ce qu’il faut entendre.

Ces gestes de rebours interrogent le type d’échange et de monde que sert et dessert le médium par des effets spéciaux visuels et sonores répondant d’une économie artisanale soucieuse de la trace. La trace est cet accident enregistré par le plan, voire la photographie, et qui nous synchronise au réel dans son passage, son étrangeté et son absence. Cocteau est un cinématographiste en ce que ses manipulations des rushes prolongent un souci de synchronie accidentelle qui est déjà celui de la prise de vue comme le remarquait Rivette :

Tournage à l’envers, ralenti, apparitions et disparitions au tour de manivelle, autant de renvois à la prise de vue directe qui permet seule de tels tours et ne se laisse jamais oublier. Ainsi naît l’art d’inventer des images durables[39].

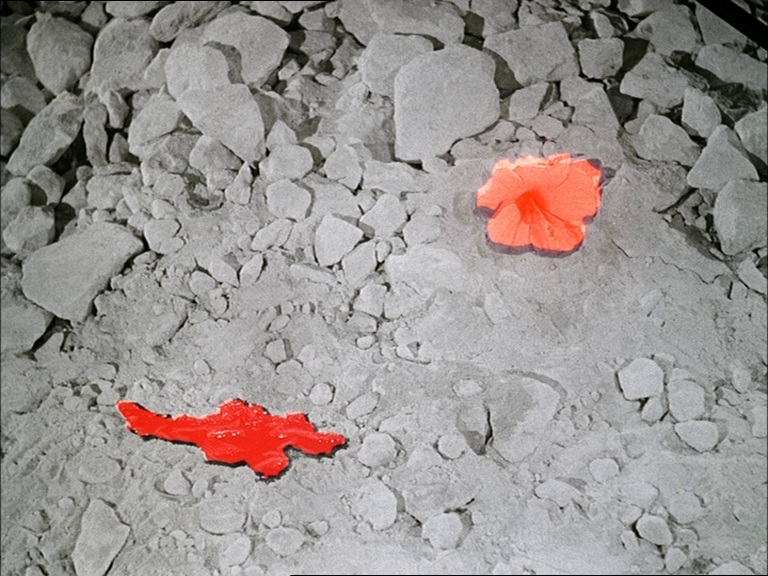

L’image durable c’est l’image qui hante et se découvre comme telle par la mise en œuvre, le montage, de cette prise. Mais cette mise en œuvre est telle que le geste et la temporalité y présidant sont eux-mêmes identifiables, le rebours ne passe pas inaperçu. L’illusion à rebours rappelle le dédoublement du monde filmique, et le dédoublement filmique du monde, la Zone, cette nuit, ce Monde du Voirre, ce Monde de Verre par-delà Glastonbury[40]. Glastonbury Grove est le nom du cercle des douze sycomores menant à la Black Lodge dans l’épisode 29 de Twin Peaks. Cette référence à la geste arthurienne peut surprendre quant à la filmographie coctalienne. Nous tendrions à la croire plus bercée par la lumière grecque méditerranéenne et quelque hurlement issu d’un canzoniere provençal en faveur de Laure de Sade, que par les brumes bretonnes, angles et saxonnes. Néanmoins L’Éternel Retour (Delannoy, 1943) et la pièce Les Chevaliers de la Table ronde écrite en 1934 à laquelle le journal de La Belle et la Bête de 1946 se réfère comme influence au même titre que les fonds de Mme de Beaumont, de Mme d’Aulnoy, voire d’Apulée, témoignent que les univers mythologiques celtes et germains, comme médiévaux ne sont pas étrangers au Poète. Le Testament d’Orphée est faustéen écrit-il dans son journal de 1959. L’hibiscus qui en est le personnage principal, et dont nous reparlerons après, est déjà présent avec la fleur d’outre-monde de Baudemagus de Gorre des Chevaliers de la Table ronde. C’est une fleur redoutée par ce tartuffe de Merlin, fleur-phonogramme, elle enregistre les voix et les efface pour peu qu’on en déchire les pétales[41]. La Black Lodge de Twin Peaks voire celle de Twin Peaks, Fire walk with me doublée de son Convenience Store, reprennent moins les techniques, que les gestes du double rebours de La Belle et la Bête et d’Orphée. Néanmoins cette reprise en regard les sédimente, les systématise et les ritualise. Ce faisant l’opposition supposée entre cinéma et cinématographe s’en trouve accentuée et devient duelle du fait du changement de médium devenu télévisuel.

À rebours et encore à rebours comme le bœuf qui sillonne le champ à cultiver, de l’autre côté du miroir, le monde de Verre est monde en boustrophédon. Figé en une invisible vitesse lumière, le « mouvement immobile », c’est Heurtebise. Heurtebise est l’ascenseur de la rue La Boétie menant à Picasso[42]. Heurtebise est un ange du poème éponyme d’Opéra, ange vitrier dans la pièce Orphée. C’est François Périer dans les films Orphée et Le Testament d’Orphée, toujours accompagné du thème musical d’Orphée et Eurydice de Gluck[43]. Il est le passeur d’un monde à rebours en non-lieu où se déconstruit le monde d’une première diégèse et son histoire, où sourd la légende noire derrière la légende dorée. Par ces anges Cocteau et Lynch mettent en exergue la face cachée du cinéma ou de la télévision[44]. Ils en exhibent, par translation, les éléments syntaxes qui l’articulent, ses conventions stéréotypées, que nous digérons distraitement et qui coulent comme le brouet ou la cream corn. Le cinématographe n’est donc pas qu’une quête vers l’origine, vers un cinéma absolu, authentique et pur, un cinéma du feu, et qui en critiquerait le dévoiement en divertissement mercantile, idolâtre, afin d’élever le cinéaste au panthéon des artistes, d’en faire un Auteur. Le cinématographe s’entrevoit car parasite le cinéma, est regard du cinéma en parasite sur la terre pour reprendre une expression dite au sujet de Jacques, le héros du Grand Écart[45].

En empêchant le montage de couler, le cinématographe exhibe l’origine négative de l’image, celle d’un trauma (étymologiquement choc et rêve) révélateur, un angle mort qui est ange de la mort. Le cinématographe est le cinéma comme monde à l’envers, archéologie et épigraphie de son refoulement, voire de sa méconnaissance. La balle dans la tête (bis repetita) et la batailles de boules de neige dans Le Sang d’un poète répètent et refoulent l’invisible de l’impossible mort du père. La mort d’Eurydice (Marie Déa), la Princesse, cette grossesse extra-utérine de la princesse Natalie comme promesse d’enfant à naître qui ne viendra jamais au monde dans Orphée[46]. Des événements que nous ne rapportons qu’en les trahissant qui n’existent comme regret et acte manqué. Le cinématographe parasite le cinéma en, par et pour ce temps perdu. Il parle de ce temps de l’impossible qui suit du possible et du passé qui n’est pas nécessairement vrai, pour reprendre les solutions de l’Argument dominateur des stoïciens Chrysippe et Cléanthe, supposant l’Éternel Retour tout en le malmenant ironiquement.

Lynch reprend ce geste dans Twin Peaks où certains personnages, les hôtes de la Black Lodge s’expriment à rebours et interprètent leurs mouvements à l’envers pour que, la séquence passée à rebours, le spectateur ait l’impression d’une succession et d’une progression « normale ». Et si, dans la première série, ce monde semblait gentiment étrange, dans l’épisode 29, il ne fait guère de doute que ce monde est étrange parce qu’il est trop familier, c’est le foyer. Nous sont représentées les conditions médiatiques de la composition et de notre compréhension de la série. C’est cette horreur qu’entérine le film comme le dira Hervé Aubron dans les bonus du DVD paru chez Potemkine, le « devenir image de Laura ». La cinématographie lynchienne prend l’économie audiovisuelle à rebours, pour montrer comment celle-ci renverse la valeur d’un sordide fait divers en tragédie cathartique. Cette économie idolâtre fonctionne par et pour le capital de l’électrique clique hétéroclite de la Loge et du premier étage de l’épicerie, le Garmonbozia. Le Garmonbozia est l’image court-circuit, comme économie cyclique de la douleur et de la souffrance que consomment dans leurs banquets l’Homme Sautant (Carlton L. Russell), la Grand-mère (Frances Bay) et son Petit-Fils magicien avec son masque en papier mâché qui dissimule un singe, BOB, l’homme venu d’Ailleurs caressant sa table en formica vert émeraude et un charboniot (Jürgen Prochnow) tapant sur un transistor et sur ses cuisses. Ils s’en gavent pour mieux nous en gaver comme des dindes ou des oies et remplir. Ce monkey business est portrait du cinéma et de la télévision en fausse monnaie. Le diable est nommé le singe de Dieu par Tertullien. Le singe derrière le masque que porte Pierre, incarné par Jonathan Leppell, mais qui, dans la série, est le fils Lynch, donc l’image de son père, indique-t-il que le réalisateur s’inclut pour part dans la clique, comme tirant tout son prestige démiurgique du Garmonbozia ?

Par rapport au film et à la première série Twin Peaks, the Return, nous paraît occuper une place analogue à celle du Testament d’Orphée, par rapport au Sang d’un poète et à Orphée en ce que les gestes du rebours n’y sont plus circonscrits à un seul autre monde spatialement délimité. Ils révèlent une origine temporelle toujours plus intérieure et cryptée, en butte aux doubles chiffres, qui disséminent l’intrigue géographiquement. Dans Twin Peaks, the Return, le monde de Verre est cette boîte translucide que scrute consciencieusement Sam (Ben Rosenfield), puis plus distraitement en compagnie de Tracey (Madeline Zima), dans la Partie 1, d’où la rage de Judy. Il devient tesseract dans la Partie 3, pléthore d’emboîtements, d’angles et de temps où fait retour Cooper.

Dans la filmographie de Cocteau, la Zone d’Orphée semblait exister comme profanation du happy end et approfondissement de la ressemblance des deux mondes en miroir de La Belle et la Bête. Orphée acte du doute de Belle (Josette Day) devant son Prince à triple visage (Jean Marais, ressemblance incarnée de la Bête et Avenant) quant à la possibilité de noces célestes[47]. Il faudra s’habituer au bonheur concluait le long-métrage. Orphée accuse la crise du Prince à triple visage, c’est « […] un surprenant autoportrait d’artiste en grand ressentimental » écrivent Azoury et Lalanne[48]. En profanant le jour d’Orphée, le film, et d’Orphée (Jean Marais) pour en exhiber la nuit qu’est la Zone, Cocteau offrait un bonheur auquel il était encore plus difficile de croire. « Laissons-les dans leur eau sale. » concluait Heurtebise à la Princesse (Maria Casarès), les deux chandeliers de l’histoire secondés par Cégeste (Édouard Dermit, fils adoptif du poète) recroquevillé. Cette famille terrible prenait à rebours le cours du temps en re-tuant Orphée dans la Zone, pour le faire revenir au foyer dans un présent de cinéma, un présent qui est l’occasion d’un rappel à l’ordre. Aussi nous montrait-elle par la même occasion que leur sacrifice est le travail du cinématographe sous-jacent au happy end de tout film de cinéma. Par là ils donnaient leur temps d’ombres, leur mort, rendant vie à Orphée, Eurydice (Marie Déa) et à leur enfant pour qu’a contrario cette sainte famille puisse exister et vendre sa légende de stars, son idolâtrie pour regards distraits et amnésiants.

Identiquement à la fin de l’épisode 29, Cooper veut aussi inverser le cours du temps, et, en éternel amant, ramener Annie (Heather Graham) voire s’y substituer en s’offrant héroïquement en sacrifice. Néanmoins, il ne s’offre ainsi que pour se dés-hypnotiser de son ancienne maîtresse, Caroline (Brenda E. Mathers) tuée par son père spirituel Windom (Kenneth Welsh) qui, en éternel mari, attend d’entrer dans la Loge depuis 25 ans. Ainsi dans ce non-lieu où le temps est à double rebours, peut-on se demander si son histoire de good guy n’est pas un mensonge qu’il se et nous raconte pour nous dés-hypnotiser du martyre de Laura[49]. Cooper retentera le coup à la fin des parties 17 et 18 de Twin Peaks, the Return pour ramener Laura à sa mère en remontant le temps, et expulser le trauma dont Judy serait le dernier avatar, l’ultime substitut et ange de la mort, derrière BOB[50]. Ainsi nous exorciserait-il de la série par la même occasion et, pour solde de tout compte, de toute discipline du secret. Ce faisant, en grand ressentimental, Cole/Lynch nous montre Kyle MacLachlan en Prince à triple visage (Cooper/BOB/Dougie) qui, par sa démarche orphique n’oubliera pas de laisser Dougie à Janey-E (Naomi Watts) et Sony Jim (Pierce Gagnon) dans « leur eau sale » de Las Vegas et faire les délices des téléspectateurs « habitués au bonheur ».

My Log is turning gold

Tous ces rebours redoublés font des deux cinéastes des derviches tourneurs désaxés, des excentriques. Les fins d’Orphée, avec l’arrestation de la Princesse et de Heurtebise, et de Twin Peaks : Fire walk with me, avec l’apparition angélique à Cooper et Laura dans la Loge, sont non seulement tragiques mais apocalyptiques, voire désespérées. Si retour il y a, il ne sera pas retour à une présence au monde et à soi comme simultanéité traçant une ligne de partage entre réel et imaginaire, entre passé et avenir. Il ne suffit plus aux parasites de consentir à leur expulsion pour faire advenir un rappel à l’ordre commun, et rétablir la Beauté dont la transcendance, le différé, serait le signe d’une sourde violence érotique, comme c’est le cas dans la tragédie. Si le Sphinx suit le Poète (Jean Cocteau), Œdipe (Jean Marais), croisé sur le chemin dans Le Testament d’Orphée, n’est pas Œdipe-roi. C’est Œdipe errant avec Antigone (Brigitte Morisan), Œdipe à Colonne, celui qui refuse d’assumer la responsabilité de la peste de Thèbes, l’innocent coupable. Le rebours d’Orphée est un geste cinématographique radical tenant Cocteau en retrait de la pratique dudit médium sur dix ans. La Villa Santo Sospir (1952) et Coriolan (1950) étant des expérimentations, son activité dans le cinéma durant ces années consistait principalement en des collaborations scénaristiques.

Le Poète, son double et la fleur qui leur ressemble ne pouvaient revenir qu’en Cocteau. Certes il était la voix de Cégeste sur les ondes radiophoniques d’Orphée, il commentait en off Le Sang d’un poète et son corps statufié ouvrait le film, mais dans Le Testament d’Orphée sa présence corps et voix est dans le champ, et plutôt deux fois qu’une. D’où corrélativement une extension du domaine de la lutte et de la Zone, pour ne pas confondre le Soi de l’artiste avec son moi. Cet ego se définit par un présent conscient, miroir qui ne réfléchit pas, qui cache ses plaies pour en mieux accuser les autres et par une carte d’identité par laquelle le reconnaissent les policiers, les forces de l’ordre. Pour exhiber la nuit de cet ego qui se définit comme ayant passé sa vie à exhiber sa nuit, il faut multiplier les angles morts et les anges de la mort.

Il faut remettre en scène les petites morts qui ont jalonné sa poésie dans une pérégrination sans gant encourant le péril du saturnisme. Après le don du tabac, le poète se fait tirer dessus par le professeur (Henri Crémieux) qui était son éditeur dans Orphée et qui, via son enfance d’écolier sous les traits de Jean-Pierre Léaud, est aussi Dargelos. Grâce aux balles allant plus vite que la lumière, grâce au cinéma comme médium-trace de lumière, le Poète ne retrouve pas le réel mais ce qui était son double dans Orphée, la Zone. Secondé par Cégeste/Édouard Dermit, ramené via aqua et igni, lui offrant l’Hibiscus qui a tout de la saxifrage ombreuse, le désespoir du peintre, Cocteau déchirera la fleur, après avoir merdé à la dessiner, et usera du double rebours pour la reconstituer. Ce faisant, il se mettra en quête de l’offrir à la sévère Minerve, la Mémoire, dans les carrières des Baux dont les parois empreintes de fossiles sont les traces de temps antédiluviens. Celle-ci le transpercera, comme Siegfried dans Les Nibelungen (Lang, 1924), pour que l’Hibiscus soit de gueule sanglante et que le poète mette à mort sa mort, une dernière fois, dans un retour testamentaire destiné aux bacchanales de la jeunesse. Enfanter le beau dans le beau de la Nouvelle Vague est une préoccupation pour Cocteau. Quelques cinéastes se déclareront d’ailleurs ses enfants terribles : Truffaut, Demy ou Rivette pour les disciples contemporains ; Carax, Brisseau, Lynch, Araki, Dupieux pour les disciples de seconde main. La mise en scène de la mort de sa mort qu’est l’Hibiscus est une offrande à entrevoir. Destinée aux yeux de ses proches (contemporains ou de seconde main), elle l’ancre à l’instant qui n’est que le clin d’œil d’amour de ceux-ci posés sur lui : « … Ma vedette est une fleur d’Hibiscus. Si vous avez reconnu en route quelques artistes célèbres ils n’apparaissent pas parce qu’ils sont célèbres mais parce qu’ils répondent à l’emploi des rôles qu’ils interprètent et parce qu’ils sont mes amis[51]. »

Identiquement, Twin Peaks, the Return est une œuvre testamentaire, il est impossible à Cooper, prisonnier de la Loge, de revenir à un quelconque présent, sans la coprésence à l’écran de Cole/Lynch, dans la majeure partie de la saison. Cooper, oscillant entre Dougie et BOB, l’idiot et la bête, Mychkine et Stavroguine, retrouvera l’équilibre au pavillon de Diane (Naido, Janey-e, Annie) avec sa robe de chambre à chevrons (comme celle de Marie Déa dans Orphée) sous le regard de l’équipe de la série et du réalisateur. Mais la longue surimpression mêlant la séquence des retrouvailles et le gros plan sur le visage de Cooper au son d’une voix off rappelant : « We are like the dreamer. » refuse de jouer sa fin sur l’expulsion de BOB, voire de Jowday ou Judy. De même, le cadavre de Leland n’avait pas restauré la paix dans la communauté, ni compensé l’irréversible passion de Laura par un échange équivalent. Seul le peut, donnant donnant, une entrevision, le regard gratuit, pas regardant, qui aime plus qu’il ne juge.

Pour conclure, en pastichant Angelus Silesius, l’Hibiscus est-il donc sans pourquoi ? Dans Les Entretiens sur le Cinématographe, Cocteau déclare que cette fleur pousse dans la villa Santo Sospir de Mme Weisweiller. Il précise que c’est la fleur de Cagliostro[52]. Cela étant, dans Les Chevaliers de la Table ronde, il explique que l’idée de la fleur qui enregistre les voix lui avait été inspirée d’une histoire qu’il avait lue : en Floride, une fleur aurait retransmis des ondes radiophoniques. Il est donc cohérent que Cégeste/Édouard Dermit qui fut son porte-voix via les ondes d’Orphée, lui redonne la fleur de son secret qu’il n’arrive jamais à dessiner sans faire un emmerdant autoportrait et qu’il doive la déchirer de rage. Cette fleur ne peut être gardée pour en thésauriser les fruits. Elle n’enrichit qu’en étant humblement offerte, pour et en sa déhiscence, ouvrant dès lors à une communication intime.

En août 1959, durant le tournage du Testament d’Orphée et, peu après un entretien télévisé avec le journaliste qui fondera le Figaro Magazine, Cocteau écrivit :

Ne pas oublier la femme des îles, interrogée par le professeur P. sur l’emploi d’un arbre pour correspondre télépathiquement avec son fils en ville. « Pourquoi employez-vous un arbre ? » demande le professeur. Et la femme répond : « Parce que nous sommes pauvres. Si j’étais riche, j’aurais le téléphone. »[53]

Au-delà de toute spéculation parapsychologique sur la télépathie, spéculation qui nous mènerait trop loin dans notre implicite hommage audit journaliste, il nous semble que cette remarque ouvrerait une voie de réflexion pour une économie télévisuelle écologique, voire une écologie de l’esprit dans le sens où l’entendait Gregory Bateson. Qu’est cette pauvreté qui nous rend riche en monde et capable de parler arbre et fleur ?

Dans Twin Peaks, Margaret Lanterman, la Dame à la Bûche incarnée par Catherine Coulson nous semble répondre à et de cette écologie suggérée par Cocteau. Outre le fait que Catherine Coulson était déjà L’Amputée (The Amputee, 1973) d’un des premiers courts de Lynch, donc la femme déjà quasi-tronc, dans Twin Peaks, elle tient le rôle de pro-Log Lady qui s’adresse directement au téléspectateur transmettant des instructions de réception du récit. De qui viennent ces instructions de ce segment de Log qu’est Twin Peaks ? De l’arbre ? Du Trunk dont vient le bois de la bûche ? Des séquoias géants de Vertigo dont chaque cercle est sillon d’un tempo naturel ? Toujours est-il que la Partie 1 de Twin Peaks, the Return est dédiée à Catherine Coulson et la Partie 15 à Margaret Lanterman, partie 15 où le réalisateur offre à nos regards l’ultime prestation face caméra de son amie mourante qui dans et par sa vulnérabilité prononcera ces mots d’espérance : « My log is turning gold. »

Cette bûche d’or est la gueule sanglante de l’Hibiscus,

l’effet bœuf de la cinématographie comme appel à prendre à rebours, à notre

tour, l’économie médiatique du cinéma et de la télé, détourner le détour du Formica

de la table verte du Cénacle de l’épicerie. Le Formica est un

mot-fétiche : il désigne tout à la fois un matériau et, par acronyme, le

procédé de plastification de plaques de bois agglomérés. En latin, c’est la

fourmi. La fourmi engrange le Garmonbozia et le Malempia pour pouvoir exploiter

et faire danser les cigales l’hiver venu. Or les cigales se nourrissent de

vents et de chants, du reste de temps le reste du temps. Ainsi synchronisées,

de parasites deviennent-elles commensales en l’espace-temps audiovisuel. Ainsi

s’entrevoient-elles « en même temps », en utopie[54].

Ainsi des vitelloni, de ces terribles enfants prodigues, de leur retour et

du veau gras, ainsi de Lynch, Cocteau et des autres : « Ils

vivent une moitié dans le songe. L’imposture ne les déclasse pas, mais les

surclasse plutôt[55]. »

[1] Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, Paris, Livre de Poche, 1967, p. 22.

[2] Guillaume Dulong, « Les Testaments des excentriques : Cocteau, Lynch, l’Éternel Return orphique », Ligeia, n°165-168, Juillet-Décembre 2018, p. 108-121.

[3] BUF était d’ailleurs déjà aux commandes des effets numériques dudit film.

[4] Jean Cocteau, Entretiens sur le Cinématographe, Monaco, Éditions du Rocher, 2003, p. 99.

[5] Philippe Azoury et Jean-Marc Lalanne, Cocteau et le Cinéma, Désordres, Paris, Cahiers du Cinéma, 2003, p. 142.

[6] Nous empruntons ce terme à Michel Chion qui lui-même l’emprunte à l’enseignement pythagorique pour qualifier l’essentielle présence-absence de la voix au cinéma. L’orphisme de Cocteau est pour part pythagorique comme en témoigne son voyage à Rome d’avril 1958 et l’homme derrière le rideau est le beau souci de cet inconditionnel du Magicien d’Oz qu’est David Lynch. Michel Chion, La Voix au Cinéma, Paris, Cahiers du Cinéma, 1987, p. 15.

[7] Guillaume Dulong, « Les Testaments des excentriques : Cocteau, Lynch, l’Éternel Return orphique », art. cit., p. 121.

[8] Jean Cocteau, Romans, Poésies, Œuvres diverses, Paris, Livre de Poche, 1995, p. 1324.

[9] Ibidem, p. 58-59. Nous pouvons déjà constater que ce synchronisme accidentel est principalement défini comme sonore et musical et dans la perspective de rapports avec Georges Auric. Sur le synchronisme accidentel chez Lynch on se reportera à la manière dont il a recruté Frank Silva pour jouer le rôle de BOB. David Lynch, Catching the Big Fish, meditation, counsciousness and creativity, New York, Tarcherperigee, 2006, p. 77-78.

[10] En ce sens au nom du principe de synchronicité dégagé par Jung et duquel on peut rapprocher le synchronisme accidentel, une lecture psychanalytique des œuvres des cinéastes est légitime. Avec cette réserve toutefois d’un examen du type de discours que prétend être cette psychanalyse. Elle ne saurait être intégralement rationnelle et prétendre totalement déchiffrer ces figures ambigües, sans susciter à son tour de nouveaux chiffres. À cet égard on pourra se reporter à la lecture hantologique derridienne que produit Anaïs Cabart de Inland Empire (Lynch, 2007) lecture en langage anglé qui pourrait avoir de fécondes résonnances dans la cinématographie coctalienne. Anaïs Cabart, « Le film hanté de David Lynch : Inland Empire » in Ligeia,n°165-168, Juillet-Décembre 2018, pp. 97-107.

[11] Jean Cocteau, Entretiens sur le Cinématographe, op. cit., p. 21.

[12] Jean Cocteau, Le Passé Défini VI. 1958-1959, Paris, Gallimard, 2011, pp. 51-52. David Lynch dira quant à lui qu’« il veut être sincère avec l’Idée. ». « Mystery Man » Entretien réalisé par Stéphane Delorme et Jean-Philippe Tessé, in Cahiers du Cinéma, n°739, décembre 2017, p. 8-18.

[13] C’est, à la rigueur, une version extrême, ironique et paradoxale de l’engagement du sujet comme être-au-monde tel que le thématise Sartre. Jean Cocteau, Entretiens sur le Cinématographe, op. cit., pp. 46-47.

[14] Jean Cocteau, Journal d’un Inconnu (1953), Paris, Grasset, 2003, pp. 17-46.

[15] Jean Cocteau, Entretiens sur le Cinématographe, op. cit., p. 70-71.

[16] Philippe Azoury et Jean-Marc Lalanne, op. cit., p. 136-137. L’expression « ressemblance informe » est développée par Georges Didi-Huberman pour rendre compte de l’influence d’Eisenstein sur Bataille. Georges Didi-Huberman, « Bataille avec Eisenstein : forme, matière, montage », in Cinémathèque,n°6, Automne 1994, p. 15-38.

[17] Jean Cocteau, Les Chevaliers de la Table-Ronde (1937), in Théâtre I, Paris, Gallimard, 1948, p. 176.

[18] René Gilson, Jean Cocteau Cinéaste, Paris, Éditions des Quatre-Vents, 1988, p. 78.

[19] Jean Cocteau, Entretiens sur le Cinématographe, op. cit., p. 205.

[20] Pour la définition philosophique du terme dualectique, voir Ann Van Sevenant, « Fondane et la dualectique », dans Dorin Stefanescu (éd.), Benjamin Fondane ou l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique existentielle, Cluj-Napoca, Eikon, 2010, p. 408-425. Pour son application à l’esthétique de Cocteau, voir David Gullentops et Ann Van Sevenant, Les Mondes de Jean Cocteau. Poétique et Esthétique, Paris, Éditions Non Lieu, 2012, p. 55.

[21] Michel Chion, David Lynch, Paris, Cahiers du Cinéma, 1998, p. 173-178.

[22] Quant à la variation sur le geste du rebours la série Rabbits que Lynch incrustera dans Inland Empire peut être considérée comme l’étape intermédiaire à la révélation de la Forteresse Pourpre.

[23] Chris Marker, « Le Territoire le plus avancé de la démiurgie », Esprit, Novembre, 1950, cité par Etienne Gilson, op. cit., p. 124-125

[24] Laurent Dubreuil, « The Alphabet », Cahiers du Cinéma n° 735, juillet-août 2017, p. 21.

[25] Kristine Mckenna, David Lynch, Room to Dream, Londres, Canongate Books, 2018.

[26] Jean Cocteau, Romans, Poésies, Œuvres diverses, op. cit., p.1276. Outre une allusion à la Corrida, y a-t-il une allusion au caniculaire Aristée, le rival d’Orphée qui, lui, tue le taureau selon les règles et en fait son miel ?

[27] Cette figure de montage du bétail abattu se retrouve, tragique, chez Eisenstein dans La Grève (1925), puis déifié et magnifié dans La Ligne Générale (1929). Elle a dû marquer Cocteau puisqu’il rencontra le Russe à la Villette en 1930, l’année du tournage du Sang d’un Poète. Philippe Azoury et Jean-Marc Lalanne, op. cit., p. 134-136.

[28] Pacôme Thiellement, La Main Gauche de David Lynch, Paris, PUF, 2016, p. 44.

[29] Jean Cocteau, Écrits sur la Musique, textes rassemblés, présentés et annotés par David Gullentops et Malou Haine, Paris, Vrin, 2015, p. 335-336.

[30] Ibidem, p. 305-306

[31] Jean Cocteau, Romans, Poésies, Œuvres diverses, op. cit., p. 343-344.

[32] The dream of the Bovine est le titre d’un projet télévisé inachevé de Lynch et Engels, sa version de La Métamorphose avec deux cowboys s’apercevant qu’ils sont des vaches. Série vainement proposée à Brando, l’Orphée de Lumet et Tennessee Williams.

[33] Dimension achiropoïétique confirmée par le prologue de la Dame à la Buche de l’épisode 22 tourné par Diane Keaton (Annie Hall) qui explique ce qu’est un masque mortuaire et l’étrange plaisir du spectacle de la présence-absence qu’il produit au son d’un train de marchandise filant dans la nuit.

[34] Frank Boulègues a, à ce titre, bien aperçu la dimension coctalienne du Gant vert du personnage de Freddie dans Twin Peaks, the Return, et m’ayant orienté vers le visionnage de ce documentaire, je l’en remercie. Frank Boulègue, « Que symbolise le Gant de Freddy ? », Cahiers du Cinéma, n°737, Octobre 2017, p. 26-27.

[35] Nous retrouvons, incarcéré dans un environnement industriel, un protagoniste hantant un espace bicaméral : la chambre d’hôtel d’un loser Henry (Jack Nance) s’oppose à celle d’un Être vérolé (Jack Fisk), torse nu à sa fenêtre brisée, actionnant des leviers faisant des étincelles électriques. Henry tâche de s’évader de cette chambre et de fuir sa femme, Mary (Charlotte Stewart) en tuant l’enfant qu’elle dit être le sien après avoir perdu la tête et l’avoir retrouvée. Comme dans Le Sang d’un poète, les espaces bicaméraux mettent en crise le postulat du quatrième mur ou de la séparation. L’un est la projection de l’autre, le métarécit du récit. Cependant cette hiérarchie est précaire car les narrations présentent un personnage passant d’un monde à l’autre, troublant la frontière du réel et de l’imaginaire. Ce passage semble motivé par une quête de la réminiscence d’une scène originelle qu’il ne fait qu’oublier et déformer de plus belle en prétendant la porter en plein jour.

[36] Jean Cocteau, Romans, Poésies, Œuvres diverses, op. cit., p.1273.

[37] Un autre médiateur serait Murnau à propos duquel Azoury et Lalanne conjecturent que l’effet utilisé dans Nosferatu (1922) a été une source d’inspiration pour Cocteau. Voir Philippe Azoury et Jean-Marc Lalanne, op. cit., p. 36.

[38] Jean Cocteau, Journal d’un Inconnu, op. cit., p. 147-182.

[39] Jacques Rivette, Cahiers du Cinéma n°106, Avril 1960, cité par René Gilson, op. cit., p. 129.

[40] Dans certaines versions de la geste d’Artus, Glastonbury est la montagne verte. Mais quelle est cette montagne dans les Olympiques près de Twin Peaks ? Le Mont Carrie ou le Mont Déception ? Ici comme chez Cocteau, le monde méditerranéen antique rencontre le monde médiéval nordique, Montparnasse Bienvenüe, Welcome.

[41] Les Chevaliers de la Table ronde présentent trois actes : le premier présente Camaalot rongé par un mal dont on ne sait si le Graal est l’origine ou le remède, le second se passe au pays des ombres, du rêve, des doubles et de Merlin le Château Noir autrefois Château de La Merveille (Saint Michel ?), avant d’être vaincu par Galaad grâce à la fleur, et la troisième partie revient à Camaalot où Artus tuant Lancelot et Guenièvre se voit révélé sa vérité via Galaad et les fées, en le vrai Graal, c’est-à-dire apprend plutôt qu’à se bercer d’illusions, à « payer de sa vie » comme exige le chant des oiseaux selon la traduction de Ségramor.

[42] Jean Cocteau, Romans, Poésies, Œuvres diverses, op. cit, p.591. Ascenseur qui ressemble à celui qui file à la vitesse de la lumière de l’expérience de pensée d’Einstein pour prouver sa théorie de la relativité généralisée. Plus tard en revenant rue La Boétie, Cocteau déplorera le changement de la marque de l’ascenseur qui était un Otis. « Hello Otis. » est la première réplique du mauvais Cooper dans Twin Peaks, the Return.

[43] Le choix d’un acteur ainsi nommé pour jouer un personnage avec ce nom, littérairement connoté, et décrit comme un ange sur son âne (à l’endroit ou à l’envers ?), est-il signifiant sachant que François Périer est la voix du film Saint-Blaise-des-Simples (Kihm, 1959) sur la Chapelle où Cocteau est inhumé ? À rebours, voire, voire…

[44] À ce titre nous ne saurions trop insister sur une médiation fellinienne. Si Lynch déclare adorer I Vitelloni (Fellini, 1952) et 8 ½ (1963), le parcours dans la forêt de Cooper et Laura de la Partie 17 de Twin Peaks, n’est pas sans évoquer celui de Cabiria (Giuletta Massina) et Oscar (François Périer) dans Le Notti di Cabiria (1957). François Périer y est un ange rencontré à la suite d’une séance d’hypnose.

[45] Jean Cocteau, Ibidem, p. 28.

[46] Sur la mise en lien de ces deux accidents et traumatismes biographiques avec ces deux films, on se reportera à Philippe Azoury et Jean-Marc Lalanne, op. cit., p. 38 et 77.

[47] Jean Cocteau, La Belle et La Bête. L’Aigle à deux Têtes, Séville, Rombaldi, 1970, p. 14.

[48] Philippe Azoury et Jean-Marc Lalanne, op. cit., p. 77.

[49] Dans la légende, Orphée a un rival, héros des Géorgiques de Virgile, le caniculaire Aristée, dont les attributs sont le gant et les abeilles. Le fils d’Apollon est le père d’Actéon changé en cerf et dévoré par les chiens de Diane. Aristée est amnésique et, en capturant Protée, il se souviendra qu’il est responsable de la mort d’Eurydice.

[50] Comme Diane est le prénom du substitut de Laura dans Laura de Preminger, et est le prénom de la destinatrice de l’enquête de Cooper, Judy est le prénom du substitut de Madeleine dans Vertigo d’Hitchcock et celui de l’entité maléfique derrière tous les méfaits de BOB. Judy aurait parasité une adolescente (Tikaeni Faircrest) en 1956 qui serait Sarah Palmer. Toujours est-il que la jeune fille se fait contaminer, hypnotisée par le discours radiophonique d’un charboniot lincolnien succédant au morceau My Prayer des Platters dont le ténor se nomme David Lynch, morceau que nous réentendrons coupé dans la dernière partie lorsque Diane (Laura Dern) et Cooper s’uniront.

[51] Jean Cocteau, Romans, Poésies, Œuvres diverses, op. cit., p. 1362.

[52] Le réalisateur de Citizen Kane, Orson Welles est Cagliostro dans Black Magic (Ratoff, 1949), film qui, comme Le Testament d’Orphée, a été inspiré lors de vacances romaines.

[53] Jean Cocteau, Le Passé Défini VI (1958-1959), Paris, Gallimard, 2011, p. 606. Le Professeur P. est Michel Pobers d’Utrecht.

[54] Nous ne recevons pas tant l’expression « en même temps » d’un slogan politique que de Derrida. Celle-ci oriente sa lecture de L’Essai sur le don de Mauss qui étudiait le Potlatch pratiqué dans le Nord-Ouest américain. Nous ne saurions ici trop rappeler que le premier titre de Twin Peaks était The North West Passage et que le Potlatch en sa folie est échange pour du feu. Jacques Derrida, Donner le Temps. 1. La fausse monnaie, Paris, Galilée, 1991, p. 51-94.

[55] Jean Cocteau, Thomas l’Imposteur (1923), Paris, Livre de Poche, 1957, p. 31-32.