Le 5 décembre 2018 à Drouot, seul enchérisseur, j’achetais vingt-trois vers de Jean Cocteau alternant avec vingt-quatre vers d’Olivier Larronde. Écrits sur « nappe de restaurant », ces poèmes qui provenaient de Georges Hugnet étaient séparés par deux titres de la main de Cocteau : « Seul » et « L’Écorché vif ». En 1986, j’avais acquis de très proches amis de Gabriel Pomerand, sa seule gravure connue, titrée aussi L’Écorché vif.

Coïncidence ou témoignage d’un jeu commun ? Poèmes et gravure préfigurent-ils La Nappe du Catalan dont la publication, par Cocteau et Hugnet en 1952, borne l’épopée germanopratine ?

Trois feuilles manuscrites. Papier gaufré, format des feuilles, couleurs des encres, verte pour Cocteau, noire pour Larronde, les mêmes graphies et une dizaine de corrections indiquent que les trois pages manuscrites, non paginées, sont d’un premier jet simultané.

Deux poèmes à deux. Les quarante-sept vers, m’indiqua aussitôt David Gullentops, étaient inédits. Formaient-ils deux ou trois poèmes ?

« L’Écorché vif ». Le premier poème inédit

L’unicité de « L’Écorché vif », titre écrit par Cocteau, n’apparaît pas évidente. Il n’y a qu’un signe final pour les trente et un vers des deux feuilles, mais le mot « fantaisie », écrit par Larronde en lettres capitales après le premier huitain, suggère un découpage en deux poèmes. Claude Oterello, le découvreur des manuscrits et l’expert de l’étude Binoche et Giquello, avait fait cette lecture que j’ai d’abord reprise. Placé au-dessus du même mot du premier vers et souligné, il n’est pour David Gullentops qu’une correction, analyse que confortent la présence d’un même premier vers aux deux premières strophes, l’absence d’un troisième signe final et la dissymétrie avec les titres de Cocteau. Le huitain, les deux septains et les deux vers finaux constituent bien un unique poème.

L’Écorché vif

Une nappe – un kirsch – fantaisie ?

Et les taches sur la nappe

Fallait-il pas qu’on vous le die ?

Le secret naïf des satrapes.

Les jours sont jours d’ombre et de pluie

Les soirs sont des héliotropes

Les nuits sont nuits de crasse et suie

Le matin, la mer des Sargasses.

Une nappe – un kirsch – fantaisie !

Il y a de quoi se pendre

Ni le jour mourir un midi

Pour devenir statue de cendres

Un soleil d’aplomb sur l’hiver

Un corps d’homme grand ouvert

Et dans mon cœur cet humble ver.

Années closes. Modestie

Pauvres rires de l’orgueil

Fermée au rêve d’Orestie

Fermée avec la clef des portes

Soyez patiente et morte

Dirigez-vous vers la sortie :

Soyez à demi cloporte.

Années closes – pauvre hostie

Soyez l’hôte chez la morte

Soyez la porte d’Ostie

Répondez à coup de fanfares

Aux consuls exilés du port

À coups de fanfares, de phares

Aux mânes éperdus, au Sort.

Le diable n’étant pas était de la partie

Et la mort n’étant pas y simulait la mort.

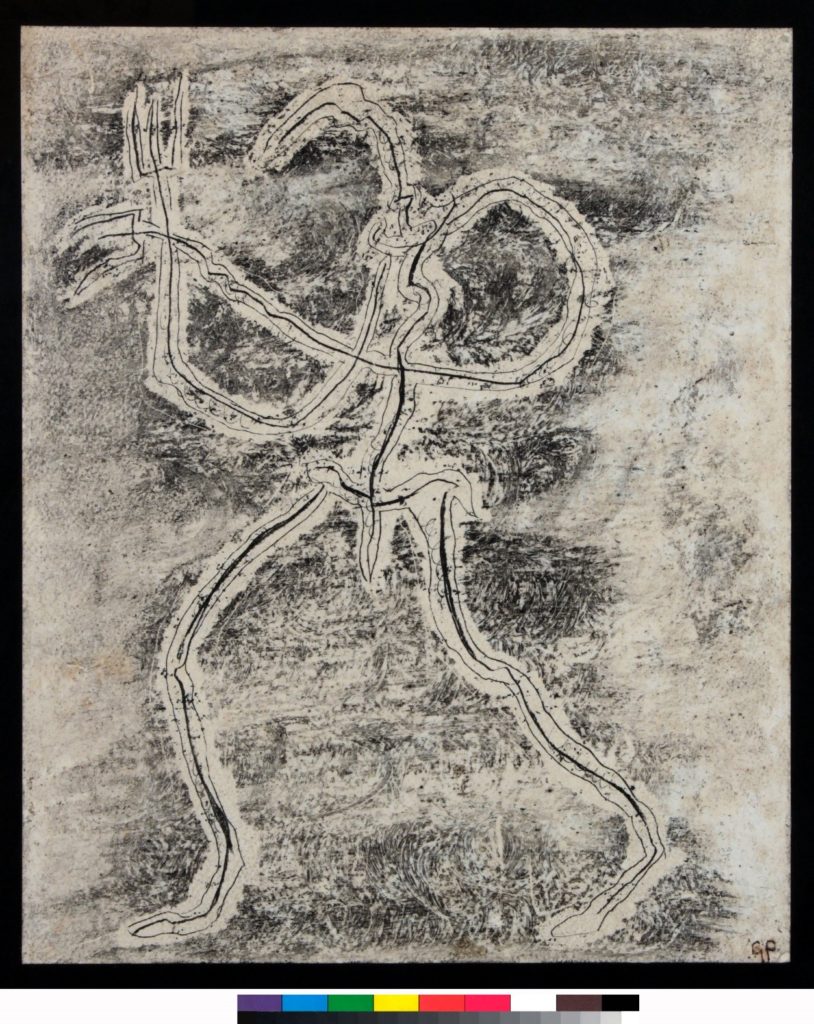

L’Écorché vif ! La gravure éponyme de Gabriel Pomerand

Ce titre de L’Écorché vif m’avait été transmis en 1986, par ses amis, puis repris dans une publication. Pomerand avait signé à l’encre noire l’eau-forte de ses initiales et le montage de son nom. Tirée en noir sur Arches crème, la gravure coupée au ras de la cuvette à 272 sur 221mm, puis collée sur un papier noir de 291 sur 241mm, a après montage un format proche des « nappes » massicotées mesurant de 290 x 248 mm à 299 x 252 mm. La coïncidence de format a du être voulue car les autres « nappes » que conservait Georges Hugnet n’étaient pas massicotées. Le graphisme sinueux de ce seul exemplaire que je connaisse peut précéder celui de ses dessins de 1948, de ses peintures de 1951 et surtout celui plus anguleux de sa série de 1952 qui appartenait à Robert Mitterrand. Le tracé dépourvu d’autres signes n’existe qu’avec ses tableaux inachevés. Cette gravure devait-elle être support d’autre chose, être complétée ? Ou était-elle une initiale, une lettre transmutée en signe, une pièce d’alphabet alchimique, un autoportrait lettriste, une figuration de la solitude, entre figure et écriture un instant des Aventures de la vérité décryptées par Bernard-Henri Lévy [1] ?

« Seul ». Le second poème inédit

L’unicité de « Seul », titre de Cocteau, est évidente car un signe final termine les deux strophes de huit octosyllabes qui emplissent tout l’espace d’une unique page. La graphie vive, l’espace entre les mots et les vers et l’unique correction marquent une assurance commune.

Seul

Le ciel n’a pas d’autre aventure

Que d’aller en voiture ouverte

– Pervenche aux quatre coins du lit –

Et les chevaux du roi qui boivent.

Que la mort et la tessiture

Véritable dentelle en nerfs

Des Parques en jour de chienlit

Qu’ont-elles d’extraordinaire ?

Mais mon amour les dépossède

Creuse l’herbe, monte au cèdre

Et neuf parmi les neufs matins.

(Je veux dire un matin neuf.)

Je suis l’impossible et l’aède

Je suis la preuve du matin

Je suis l’éternelle putain.

Et personne au monde ne m’aide.

Quand ces poèmes ont-ils été composés ?

Les trois nappes ne sont pas datées. Elles ne peuvent être que postérieures à la première rencontre de Larronde avec Cocteau. L’absence de signature et de dédicace sur cet ensemble fait penser qu’il n’a pas été offert mais élaboré, au restaurant sans doute, devant Georges Hugnet et, dans ce cas, après sa réconciliation avec Cocteau. Le 14 décembre 1944, Cocteau note son estime pour Hugnet[2]. Le 20 janvier 1945, il consigne la présence d’esprit d’Hugnet lors d’un déjeuner perturbé[3]. Coïncidence, en date du 7 avril 1945, Cocteau évoque à la fois Larronde et Hugnet :

En un an je découvre Genet, homme de génie, Olivier Larronde, poète adorable, Beaurepaire, jeune graveur de premier ordre […]. Hugnet me dit : « Notre brouille date du jour de la naissance d’Olivier Larronde. Nous avons été brouillés dix-sept ans. » [4]

Olivier Larronde étant né le 2 août 1927, leur réconciliation remonterait à août 1944, une date au plus tôt pour l’écriture et la conservation des manuscrits par Hugnet. Si Hugnet n’était pas présent, Larronde et Cocteau ont pu composer les poèmes à partir de leur rencontre, soit à la fin 1943 pour Jean-Pierre Lacloche [5], soit en 1944 selon Cyril Connoly, ou encore en 1945 pour Diane Deriaz. Voisine d’enfance des Larronde, amoureuse, amie et complice d’Olivier au long de sa vie, Deriaz décrit la rencontre avec bienveillance :

En 1945, Olivier poussa la porte de Jean Cocteau. Cocteau l’accueillit aimablement, lui demanda de revenir. À sa deuxième visite, [reçu] par Jean Genet, ils parlèrent, Olivier dit quelques-uns de ses poèmes. Genet en pleura. [Cocteau] promit à Olivier de l’aider, ce qu’il fit. Genet, aussi, aida Olivier[6].

Les souvenirs de Deriaz, de 1988, ont été repris par les biographes de Genet en 1993 et de Cocteau en 2003. Ils évoquent plus caustiquement l’attitude de Cocteau envers Larronde : « Tu n’es pas fort pour la poésie, cherche un autre métier, mon petit [7]. » Revenu le lendemain, Genet seul, déjeune avec Larronde et recopie ses poèmes sur une nappe du restaurant. En 1990, Barbezat rapportait la suite dans le dossier biographique de Larronde :

Vers la fin de l’année 1944, je me promenais un après-midi avec Genet boulevard Clichy quand nous rencontrâmes Olivier Larronde. Genet me dit : « Voilà un très grand poète que vous allez éditer. »[8]

Barbezat édita en effet, en mai 1945, onze Poèmes de Larronde, dont « Soigner ses roses », dans le n°10 de sa revue L’Arbalète. La mention « dédié à Jean Cocteau » n’apparaît pas dans cette édition. Max-Pol Fouchet suivit avec Poèmes de Larronde dans la revue Fontaine en octobre 1945. À l’été 1946, paraissait, dans le n°11 de L’Arbalète, un nouveau poème : « La Nappe au cerf ».

Le premier livre de Larronde, Les Barricades mystérieuses, paraît en juillet 1946 en 16 exemplaires sur Chine et 750 sur Vélin du Marais. En l’absence de mentions, l’édition est localisée à Paris ou à Décines, réalisée par Paul Morihien ou Marc Barbezat, avec pour lithographe Fernand Mourlot. Cette édition illustrée de lithographies d’André Beaurepaire, en couverture et en frontispice, est parfois indiquée « édition de luxe payée par Cocteau ». En 1937, Maurice Blanchard avait donné ce titre à un texte en prose. La mort en est le point commun. Illustré par Lucien Coutaud, il était le 25e et dernier cahier de la collection « Repères » de Guy Lévis Mano.

Une deuxième édition du livre de Larronde, mais non illustrée, annoncée comme édition originale, est achevée d’imprimer le 10 avril 1947 par les éditions Fontaine. Cette même année, la revue L’Arbalète édite encore des Poèmes de Larronde et Miracle de la rose de Genet, dans son numéro 12.

Une troisième édition des Barricades mystérieuses paraît sous couverture NRF Gallimard. Elle est marquée « dépôt légal du 2e trimestre 1948 » et « copyright by Librairie Gallimard 1948 ». L’édition numérotée indique un tirage à 2000 exemplaires sur Vélin et 35 exemplaires sur pur fil Johannot « constituant l’édition originale ». L’impression, pour le compte de la Librairie Gallimard, est datée du 10 avril 1947. Des trois éditions souvent confondues, l’édition princeps est donc celle de 1946 [9].

Les témoignages concordent. Genet a convaincu Cocteau dont le rôle a été déterminant. Mais, de la première mention du nom de Genet par Cocteau, le 6 février 1943, dans son Journal 1942-1945 et jusqu’à la parution du premier livre de Larronde, aucun élément ne permet de situer les trois poèmes manuscrits. Que Hugnet en ait été le gardien, les situe après sa réconciliation avec Cocteau en août 1944. Pouvons-nous prendre en compte d’autres relations ?

Les correspondances de mots, d’images, de thèmes

Dans « L’Écorché vif », au premier vers des deux premières strophes, Larronde accole « fantaisie » à kirsch, l’eau de vie de cerise dévalorisée, proposée à la carte des vins des bistrots de l’époque. « La fantaisie et la frivolité sont conjointe » notait Cocteau dans « De la frivolité », chapitre de La Difficulté d’être, réflexion qu’il terminait sur le thème de la solitude : « Le poète […] le voilà seul au milieu d’un monde poétique [10]. » En réaction au premier vers de Larronde, Cocteau écrit en deuxième vers « Il y a de quoi se pendre », écho possible à son mimodrame avec Babilée Le Jeune Homme et la mort dont la première eut lieu le 25 juin 1946 au théâtre des Champs-Élysées. Dans son ensemble, le poème développe le thème de la mort. Le premier vers interroge puis en seconde instance affiche la liberté, l’imprévu agréable, l’originalité amusante. La contradiction n’est qu’apparente, « De la mort[11] », une autre réflexion de La Difficulté d’être, l’explique dès la première phrase : « J’ai traversé des périodes tellement insupportables que la mort me semblait quelque chose de délicieux » et sa dernière phrase « Elle peut sortir et nous ferme à clef », qui désignait la mort, rappelle le vers de Cocteau « Fermée avec la clef des portes ». Le vers suivant de Larronde « Soyez patiente et morte » résonne avec « Soyez l’hôte chez la morte » en correspondance avec « Car elle sait se faire oublier et nous laisser croire qu’elle n’habite plus la maison. Chacun loge sa mort […][12] »,ou encore « Et la mort n’étant pas y simulait la mort » proche de « […] comme si la vie était une erreur de la mort[13] »dans le même texte. La mort avait frappé la mère de Cocteau et Myriam, la sœur d’Olivier Larronde, en 1943. Dater le poème de la même année écarterait l’écho au mimodrame.

L’image « de crasse et suie » de Larronde, au septième vers, rappelle « dans la détresse des vents se décrassent Et dans les fumants […] » de « Que n’osent-ils goûter » écrit en 1943[14], mais « Sargasses », la rime de Cocteau au vers suivant, résonne plus avec Les Sargasses en deux actes de Mouloudji publiées dans le numéro 11 de l’été 1946 de L’Arbalète.

« Orestie », au dix-huitième vers, en rapport avec les Euménides dont la version lyrique de Darius Milhaud fut créée à Bruxelles, repousserait l’écriture du poème en 1949. La maladie de Cocteau, son isolement durant l’écriture de La Difficulté d’être, n’excluent pas qu’il ait déjeuné, à cette époque, avec Larronde lors de son séjour au Palais-Royal.

Enfin, le vingt-troisième vers de Larronde, « Années closes – pauvre hostie », fait penser à La Profanation de l’hostie, titre du quatrième épisode du film de 1930 Le Sang d’un poète, dont la préface paraît en 1946.

Cocteau, en initiant le poème par le titre et en le fermant par deux alexandrins qui forment socle, enserre Larronde. La variation métrique sonore et visuelle de ce poème est une liberté récurrente que Cocteau prend dans « Mauvaise compagne… » extrait de Plain–Chant (1923), comme dans « Le Portrait » envoyé à Jean Marais en décembre 1938. Larronde prenait cette même liberté dans ses poèmes.

Dans « Seul », Larronde évoque encore la mort : « Le ciel n’a pas d’autre aventure […] Que la mort et la tessiture […] Des Parques en jour de chienlit. » Cocteau ressent aussi la solitude. Son dernier vers « Et personne au monde ne m’aide » cite presque littéralement « nul ne me vient en aide » présent dans « De la conversation », une autre réflexion de La Difficulté d’être qui commence par : « J’ai passé la cinquantaine. C’est dire que la mort ne doit pas avoir à faire bien longue route pour me rejoindre[15]. » La Difficulté d’être, Cocteau en commence la rédaction en juillet 1946 à La Roche-Posay. Il en lit un chapitre à Gide le 28 juillet 1946. Parti à Morzine le 13 février 1947, il y poursuit l’écriture, rédige la préface en mars 1947, corrige les épreuves à Milly et en termine la publication en novembre 1947. Les correspondances sont fortes avec l’année 1947.

La collection des « nappes », réunies par Hugnet, permet-elle une datation ?

Les restaurants du Catalan

Dans Pleins & Déliés, recueil de témoignages et de souvenirs, Hugnet rappelle : « [C]’est au Catalan que débuta ma collection de nappes de restaurant[16]. » Il expose celles d’Aragon, Balthus, Bellmer, Cocteau, Éluard, Fini, Giacometti, Lam, Lepri, Maar, Mandiargues, Picasso et Queneau à la librairie Morihien, du 4 au 25 avril 1947, avec une préface : Nappes de restaurant.

La Légende de Saint-Germain-des-Prés, le livre de Michel Traviger paru le 10 septembre 1950, reproduisait huit de ces nappes, une double page titrée : Au « Catalan », rue des Grands Augustins, Picasso et ses amis ont décoré les nappes de leurs joyeux repas (Collection Georges Hugnet). Un fragment, annoté et daté du 24 avril 1945 par Hugnet, est un « cadavre exquis » dessiné par Picasso, Dora Maar, Larronde. Un autre fragment, un dessin de Georges Hugnet signé, daté 23 mars 1947, borde un poème de Paul Éluard. Les autres dessins, d’une seule main, sont signés « Paul Valéry », « Picasso le 1er juin 1945 », « André Marchand Pour Georges Hugnet 1945 », « Jean Cocteau 1945 », « Leonor Fini » et, pour un papier déchiré, « Aragon ». Le livre est construit comme l’emploi du temps d’une journée. Une photo de Pomerand par Serge Jacques est surchargée « 11h a. m. », avant les Nappes marquées « 9 h du soir ».

Dans Pleins & Déliés, Hugnet ajoute : « […] et c’est encore au Catalan, qu’au cours d’une cinquantaine de déjeuners, Jean Cocteau et moi nous écrivîmes ce qui fut publié » en 1952 sous le titre de La Nappe du Catalan « 64 poèmes et 16 lithographies en couleurs de Jean Cocteau et Georges Hugnet, Paris, Aux dépens des auteurs, Féquet et Baudier typographes – Edmond et Jacques Desjobert lithographes ». Début 1949, ces lithographes avaient tiré Nota Bene ou le Testament d’un archange déçu de Gabriel Pomerand, illustré par Jean Loiseau.

Le Catalan était le surnom donné à Arnau, un restaurateur que Picasso avait fait découvrir à Hugnet vers la fin de 1941. Le surnom désigna entre eux le restaurant, situé rue des Grands-Augustins, sur le même trottoir que l’atelier de Picasso, côté impair. L’enseigne fictive devint réelle quand un nouveau propriétaire, Maurice Desailly transféra l’établissement chez Rossi de l’autre côté, au 16 rue des Grands-Augustins. Hugnet en devint alors le décorateur puis l’animateur, l’inaugurant par l’envoi d’un carton : « Georges Hugnet recevra ses amis le vendredi 9 avril 1948 à partir de 22 heures 30, à l’occasion de l’ouverture du bar “Le Catalan” ». La revue Point de vue du 15 avril titra : « 1000 littérateurs inaugurent un bar présumé surréaliste. » L’article qui entoure une photo d’Éluard, Hugnet et Cocteau cite la présence de Masson, Miró, Picasso, Auric, Balthus, Dior, Giacometti, Labisse et Vian. Celui-ci classa Le Catalan, dans son Manuel de Saint-Germain-des-Prés, parmi les lieux excentriques avec le Vieux-Colombier, la Rose Rouge, le Saint-Yves.

Réalisées au plus tôt en 1944, ou après la rédaction de La Difficulté d’être en 1947, ou encore après l’ouverture du bar du Catalan en 1948, les trois « nappes » de la vente, exhumées par Claude Oterelo dans la maison de Georges et Myrtille Hugnet jouxtant le cimetière Montparnasse, sont-elles des « cadavres exquis littéraires » ?

Nappes coctaliennes ou Cadavres surréalistes ?

La route surréaliste a été jalonnée de cadavres. Familier de Cocteau en 1923, Hugnet n’était pas encore surréaliste le 18 octobre 1924, quand Soupault, Éluard, Breton, Aragon firent scandale avec le tract Un cadavre profanant celui d’Anatole France et y associant Loti et Barrès. Hugnet ne l’était pas non plus en 1925, quand Man Ray « peintre pré-surréaliste et surréaliste [17] »lui dédicaça une photo de Cocteau. 1925 fut, à Paris, l’année de naissance de Gabriel Pomerand et de l’invention par Jacques Prévert, selon le témoignage de Simone Collinet, d’un jeu de hasard littéraire, rue du Château. Inspiré du jeu populaire des « petits papiers », il consistait à faire composer une phrase par plusieurs joueurs, sans qu’aucun ne puisse tenir compte des collaborations précédentes, cachées par pliage de la feuille. De la première phrase produite : « Le cadavre–exquis–boira–le vin–nouveau » naquit l’appellation du jeu « cadavre exquis » d’abord littéraire, puis plastique. En décembre le groupe de la rue du Château, Marcel Duhamel, les Prévert et Yves Tanguy, se joignit aux surréalistes. La Révolution Surréaliste imprima quelques cadavres surréalistes littéraires. Les cadavres dessinés des expositions ou des ventes étaient de Baron, Boiffard, Breton, Desnos, Ernst, Goemans, Luchaire, Masson, Morise, Noll, Prévert, Tanguy, Tual, Unik & Lévy, Naville en 1927 ; de Duhamel, Éluard, Hugo, Mégret, Sadoul… en 1928 et 1929 ; de Dominguez et Hugnet en 1935.

Le 15 janvier 1930, Un cadavre, nouveau tract au même format que celui contre Anatole France, diffusa une photographie d’André Breton couronné d’épine, sous-titrée « Auto-prophétie ». Réplique au Second Manifeste du Surréalisme, ce détournement était signé par Ribemont-Dessaignes, Prévert, Queneau, Vitrac, Leiris, Limbour, Boiffard, Desnos, Morise, Baron, Carpentier et Bataille.

En 1932, Hugnet rejoignant le groupe surréaliste est brouillé avec Cocteau. Mais le 17 janvier 1938, le surnom d’Hugnet, « le pantalon de la fauvette [18] » dans le Dictionnaire abrégé du surréalisme par Breton et Éluard, annonça leur rupture.

De nouveaux rapports à Saint-Germain-des-Prés.

Durant la Résistance, l’absence de Breton et de fidèles affaiblit le groupe surréaliste, tandis que se renforcent ou se renouent les liens entre Cocteau, Éluard, Hugnet, Picasso, restés à Paris. À la Liération, vie artistique et vie nocturne passent de Montmartre, Montparnasse, Pigalle à Saint-Germain-des-Prés, où Gabriel Pomerand « l’Archange [19] » lance le lettrisme le 8 janvier 1946[20]. Avec Pomerand, Jacques Baratier écrit le scénario de Désordre « document » sur le Saint-Germain-des-Prés de Cocteau et Deriaz, Genet, Larronde, Pomerand, Juliette Gréco, Jean-Paul Sartre, Boris Vian [21]. La participation de Larronde paraît à Baratier « aussi extraordinaire qu’Artaud l’avait été dans ses premières années[22] ». Son portrait cinématographique correspond au portrait littéraire de Pomerand dans La Parisienne[23], qui saisit la « solitude extrême » de Larronde et les rapports entre sa poésie et les mathématiques, anticipant les réflexions de Jacques Roubaud. Quand Pomerand écrit une première adaptation de Goha, Baratier propose à Larronde le rôle principal :

Je l’ai emmené aux studios d’Épinay avec un turban et un drap de lit et on a fait des essais éclairés et parlés, que malheureusement j’ai perdus. Et il était fantastique. Il avait des mimiques, des drôleries, des trouvailles qui étaient Goha et le fou. Et par là il communiquait très bien, avec Goha et avec le monde arabe, peut-être mieux qu’Omar Chérif [24]. »

Le premier Catalan a pu être le lieu de la composition des poèmes où l’actualité de 1947 et les réflexions de La Difficulté d’être transparaissent. En 1948, l’ouverture du nouveau Catalan et la conception par Pomerand, avec l’atelier Desjobert, de son livre lithographique Nota Bene ou le Testament d’un archange déçu, paru dans les premiers jours de 1949, ont pu renforcer échanges et désirs d’un projet commun d’illustration. « L’Écorché vif », un titre qui pouvait désigner autant Cocteau, Larronde que Pomerand rapproche le long poème et la gravure éponyme. « Seul », le titre du poème court, leur était aussi un sentiment commun.

En décembre 1949, l’atelier Desjobert tire lithographiquement un texte de Jean Paulhan, La Métromanie ou les Dessous de la capitale [25], calligraphié et orné de dessins par Dubuffet. Le 4 mars 1952, le même atelier sera le tireur de La Nappe du Catalan, l’année où Pomerand cesse de peindre. Les années 1948 et 1951 bornent-elles gravures et poèmes ?

Nappes lithographiées et Cadavres exquis

« Nappes » et « Cadavres exquis » semblent désigner les mêmes réalisations ludiques, présentées dans des expositions, reproduites dans des publications. Les objectifs étaient-ils les mêmes ?

Deux expositions se sont succédé : Nappes de restaurant, préfacé sous ce titre par Hugnet, à la librairie Paul Morihien, 11 bis rue de Beaujolais, Paris 1er, du 11 au 30 avril 1947 ; Cadavres exquis, préfacé par Breton sous le titre Cadavres exquis, son exaltation, à la Galerie Nina Dausset, 19 rue du Dragon, Paris 6e, du 7 au 30 octobre 1948.

La préface d’Hugnet, imprimée sur deux pages, porte sur des réalisations d’après-guerre. Il suit « la main qui, au hasard du réel », change une tache de « tabac, moutarde, vin, café […] en dragons de fable, en couchers de soleil, en cyclistes aux jupes en corolles ». Il montre que, « selon les jours, selon les esprits, les rapprochements les plus inattendus s’imposent et nous offrent la poésie du trait en liberté, la poésie sans sujet poétique ». Il affirme que « la main qui pense est la main qui ment » et appelle à suivre « la main qui s’abandonne, la main qui se libère, la main qui découvre un autre monde au gré de sa fortune » et à profiter des « plaisirs de la table et d’amitié » pour que naissent des dessins « insoucieux des idées des hommes ».

La préface de Breton, imprimée sur sept pages, porte sur des réalisations d’avant-guerre. Il en situe l’origine dans les « jeux de l’enfance », rue du Château quand « le temps était au plaisir et rien d’autre ». Il affirme le Cadavre exquis comme « méthode », comme « moyen infaillible de mettre l’esprit critique en vacance et de pleinement libérer l’activité métaphorique de l’esprit ». Reprenant la définition du Dictionnaire abrégé du surréalisme et des exemples littéraires, il oppose aux critiques la marque de la multiplicité, le pouvoir de « dérive », la valeur « secouante » des « productions » dont les éléments ont été « combinés pour s’affronter de manière paradoxale » et « faire courir à l’esprit le maximum d’aventure ». Le 25 du même mois, Breton excluait Roberto Matta, entre autres parce qu’il était « en relation avec Prévert », pourtant l’inventeur du cadavre.

Le « Cadavre exquis », dénomination surréaliste antérieure aux expérimentations conservées, technique libératoire de la pensée et de la main comme l’automatisme ou le sommeil, se sert du hasard qui devait bien faire les choses. Sa pratique collective, en réunion privée, nécessitait que la feuille soit pliée après chaque intervention solitaire pour que l’action de l’un ne détermine pas celle de l’autre. Le « jeu » de mots de Prévert devenait « règle » du jeu de Breton. Il fallait que phrases et dessins « obéissent » à la « technique » surréaliste du « Cadavre exquis ». Le jeu éphémère se pérennisait en œuvre sur des supports de papier à dessin.

La « Nappe de restaurant », appellation d’Hugnet, regroupe écrits et dessins, faits lors d’un repas au Catalan ou dans d’autres restaurants. Le papier gaufré, nappe de table dans un lieu public, était toujours jeté après usage. Ce support des plus pauvres est à l’opposé des papiers à dessin, des peaux, des toiles destinées à magnifier et à pérenniser l’œuvre. Les « nappes » n’étaient pas des « productions ». Ce n’est qu’en récupérant les fragments en fin du repas que les auteurs, ou Hugnet, en modifiaient le statut. Selon le témoignage de Deriaz, quand Picasso « dessinait sur une nappe en papier, dans un restaurant, il ne laissait pas le dessin, il le découpait et, quelquefois, allait le donner à une serveuse, à un serveur. Mais quand je le connus, il ne le faisait plus. Il se méfiait[26]. » Phrases, dessins recueillis pouvaient être réalisés seul comme la nappe de Valéry, à deux ou à plusieurs. La variété des écrits, des dessins était celle des amis d’Hugnet et de leurs tablées qui dessinaient ou écrivaient sur des « nappes » par jeu, par réflexe, sans règle. Le papier n’était donc jamais plié.

La « Nappe du Catalan », appellation commune à Cocteau et Hugnet, est le titre de leur livre. En avant-propos, ils la définissent :

Ces poèmes, écrits simultanément, ont été composés sur des nappes de restaurant, au cours de quelques déjeuners. Chacun des poètes laissait, parmi ses vers, des vides que l’autre comblait. Pour les lithographies qui les illustrent, la couleur est de l’un et le trait de l’autre.

La méthode qu’ils révèlent diffère de celle des surréalistes. Le « Cadavre exquis » nomme une méthode surréaliste, la « Nappe de restaurant » désigne un support occasionnel, la « Nappe du Catalan » un jeu d’interactions. L’intention diffère : recherche, découverte, ou réciprocité. Avec les surréalistes, Cocteau a été en conflit, Larronde en opposition et Hugnet en rupture. L’expression « Cadavre exquis » qui désigne parfois une « Nappe » recueillie par Hugnet montre la filiation surréaliste, mais cache l’originalité du principe actif : l’échange.

Les poèmes de Cocteau et Larronde, la gravure de

Pomerand témoignent-ils d’un essai d’interactions libres précédant La Nappe du Catalan de 1952 où le trait

était de Cocteau et la couleur d’Hugnet ? Le trait étant celui de

Pomerand, la couleur devait-elle être d’Hugnet ou de Cocteau ?

[1] Bernard-Henri Lévy, Les Aventures de la vérité, Paris, Fondation Maeght/Grasset, 2013.

[2] Jean Cocteau, Journal 1942-1945, Paris, Gallimard, 1989, p. 591.

[3] Ibidem, p. 609.

[4] Ibid., p. 643.

[5] Olivier Larronde, Œuvres poétiques, Paris, Le Promeneur, 2002, p. 23.

[6] Diane Deriaz, La Tête à l’envers, Paris, Albin Michel, 1988,p. 142.

[7] Edmund White, Jean Genet, Paris, Gallimard, 1993, p. 270 et Claude Arnaud, Jean Cocteau, Paris, Gallimard, 2003, p. 649.

[8] Olivier Larronde, Les Barricades mystérieuse, s.l., L’Arbalète, 1990 p. 70.

[9] Comme l’indique l’édition complète des Œuvres poétiques de Larronde, op. cit., p. 41.

[10] Jean Cocteau, La Difficulté d’être, Paris, Paul Morihien, 1947, p. 147.

[11] Ibidem, p. 134-138.

[12] Ibid., p. 138.

[13] Ibid., p. 137.

[14] Olivier Larronde, Œuvres poétiques, op. cit., p. 43.

[15] Jean Cocteau, La Difficulté d’être, op. cit., p. 11.

[16] Georges Hugnet, Pleins & Déliés. Souvenirs et témoignages 1926-1972, Paris, Guy Authier, 1972, p. 409.

[17] André Breton et Paul Éluard, Dictionnaire abrégé du surréalisme, Paris, Galerie des Beaux-Arts, 1938.

[18] Ibidem.

[19] Gabriel Pomerand, Le Cri et son Archange, Paris, Fontaine, 1948.

[20] Sur les rapports Cocteau, Larronde, Pomerand, voir notre article « Gabriel Pomerand et Jean Cocteau. Au-delà des lettrismes », dans Cahiers Jean Cocteau, nouvelle série n°10-11, 2013, p. 210-237.

[21] Sur les deux versions du court métrage Désordre de Jacques Baratier, voir nos deux contributions dans Jean Cocteau et le court métrage. Cahiers Jean Cocteau, nouvelle série n°15, 2017, p. 95-108.

[22] Jacques Baratier, Entretien, Montpellier, Ciné-Club Jean Vigo, 1987, p. 62.

[23] Gabriel Pomerand, « Olivier Larronde », dans La Parisienne, n°24, janvier 1955, p. 94-95. Il s’agit du plus ancien texte sur Larronde qui sera repris par Barbezat en 1990.

[24] Jacques Baratier, Entretien, art. cit., p. 62.

[25] Jean Paulhan, La Métromanie ou les Dessous de la capitale, Paris, Edmond et Jacques Desjobert, décembre 1949.

[26] Diane Deriaz, La Tête à l’envers, op. cit., p. 164.