Signée Jean Cocteau, la chanson parlée Anna la bonne (1934) est créée sur la scène du Studio d’Art comique avant d’être enregistrée sur disque Columbia par la comédienne Marianne Oswald. Dès 1956, Truffaut envisage son adaptation en court métrage mais ne lance réellement sa production qu’en 1960. La réalisation est confiée au cinéaste québécois Claude Jutra et l’interprétation à Marianne Oswald. La production accumulera les mésaventures : « caprices de Marianne [Oswald] » qui entraînent des dépassements budgétaires, retour de Jutra au Canada avant l’achèvement du film, commande d’une partition inadéquate, ou encore impossibilité à mettre au point les versions anglaise et allemande. « Le film est vraiment très beau et pas seulement beau : fort et puissant », écrira Truffaut à Marianne Oswald. En 1963, Anna la bonne touchera des primes du CNC couvrant une partie de ses dépenses ; il sera, l’année suivante, distribué en première partie du film de François Truffaut, La Peau douce, sans susciter beaucoup de curiosité. Nous avons plongé dans les riches archives de sa production atypique afin d’en éclairer sa genèse tourmentée.

Genèse de la chanson

Jean Cocteau découvre la chanteuse Marianne Oswald en 1933, dans un tour de chant où elle interprète notamment Chanson de marin qu’Henri Sauguet a mis en musique sur un texte de Cocteau et de Raymond Radiguet, tiré de Paul et Virginie. Celle qui a déniché son pseudonyme dans Les Revenants, une pièce d’Henrik Ibsen, est née Sarah Alice Bloch en 1901 à Sarreguemines, dans une Lorraine annexée à l’Allemagne et dans une famille de commerçant juifs aisés d’origine polonaise. Formée au cabaret et au théâtre dans le bouillonnant Berlin des années 1920, elle émigre à Paris en décembre 1929. Seule et sans repères, elle y connaît quelques années de vaches maigres avant d’être accueillie en juin 1932 « Chez les corsaires », un cabaret de Montparnasse où son répertoire se limite à un bouquet de chansons de Kurt Weill.

Les choses sérieuses commencent en mai 1933. Pour la création de la comédie d’André Aubergé Une femme comme les autres, Marianne Oswald remplace au pied levé Lucienne Boyer sur la scène des Folies-Wagram. Au deuxième acte, elle interprète, « accompagnée par [le pianiste] Doucet, quatre ou cinq chansons âpres et amères dont plusieurs sont extraites de L’Opéra de quat’sous[1]. Le mois suivant, elle fait ses débuts sur la scène du « Bœuf sur le toit ». Darius Milhaud et Arthur Honegger composent la musique de certaines de ses chansons, Prévert et Kosma écrivent pour elle, sur mesure, La Chasse à l’enfant. Sa carrière de chanteuse réaliste est lancée.

« Un soir, lorsque j’étais au Bœuf sur le toit, quelqu’un demande à m’être présenté, c’était Jean Cocteau, raconte Marianne Oswald. Je ne savais qui était Jean Cocteau[2]… » Séduit à la fois par une « voix [qui] n’est pas de celles dont rêve une cantatrice[3] » et cette « puissance rouge d’incendie, de mégot, de phare, de fanal qui l’habite[4] », le poète décide aussitôt de lui écrire des chansons ou plus exactement des « chansons parlées », cette forme d’expression singulière qui combine le sprechgesang allemand (littéralement « chant parlé ») et le style des diseuses françaises des années 1920. Anna la bonne ouvre la danse en 1934, bientôt suivie par Mes sœurs n’aimez pas les marins (1935), puis La Dame de Monte-Carlo (1935). L’argument de la première est simple : Anna, domestique dans un luxueux hôtel, dérangée une nuit par la « trop bonne, trop belle et même trop jolie » Annabel Lee, lui administre la potion qu’elle réclame pour dormir. Il fallait verser dix gouttes et elle les lui « verse toutes » commettant « un assassinat ». Ce faisant, Cocteau y entrelace savamment deux formes de critique sociale : le matérialisme arrogant de la bourgeoisie et les stéréotypes de la féminité.

Anna la bonne est créée par Marianne Oswald le 26 janvier 1934[5], sur la scène du Studio d’Art comique (ex Concert de la Gaîté-Montparnasse)[6], alors dirigé par le célèbre chansonnier Georgius, puis reprise dans la foulée à l’Alcazar. « Marianne Oswald, recroquevillée sur une chaise, l’a dit simplement, le visage angoissé et réfléchi », écrit une journaliste[7]. Deux mois plus tard, le 13 mars 1934, elle l’enregistre sur un disque Columbia[8] en prenant bien soin d’adapter sa diction à ce média « d’une expression toute différente[9] ».

Des trois chansons écrites par Cocteau, seule Anna la bonne connaîtra un grand retentissement critique et public, surtout auprès des intellectuels. Simone de Beauvoir gardera longtemps gravé dans sa mémoire le souvenir d’un concert de Marianne Oswald où « gainée de noir, agressivement rousse, elle disait Anna la bonne de Cocteau sur un ton de sourde colère où paraissait couver la furieuse révolte des sœurs Papin[10] ».

Beauvoir a vu juste. Pour écrire sa « chanson parlée », Cocteau a puisé son inspiration à une double source. D’abord celle, encore fraîche dans les mémoires, de « l’affaire Papin » – le double meurtre de leurs patronnes par deux sœurs employées de maison mancelles – qui défraya la chronique en février 1933 – et inspira à Genet sa pièce Les Bonnes[11]. Mais aussi une autre, plus ancienne : le poème d’Edgar Allan Poe, « Annabel Lee » (1849). « Alors que le poème de Poe nous invite à faire la connaissance de cette Annabel Lee d’après le regard de son amoureux, Cocteau s’intéresse plutôt au regard de sa bonne, Anna », analyse finement l’universitaire Eugénie Tessier, tout en poursuivant : « Dans les deux cas, Annabel Lee, objet de convoitise et source de jalousie, est assassinée[12]. »

Projets d’adaptations cinématographiques (1936-1962)

Depuis sa création en 1934, la chanson Anna la bonne a suscité plusieurs projets d’adaptations cinématographiques restés sans lendemain. « D’une petite chanson parlée de moi, Anna la bonne (…) [Jean] Renoir a voulu faire un film », écrit Cocteau, en 1947[13]. Le projet date en fait de 1936. Cette année-là, la section cinématographique de Mai 36, mouvement culturel que dirige Germaine Dulac, « développe de nouveaux projets de films reflétant plus précisément les idées du Front Populaire[14] ». C’est dans ce contexte que Jean Renoir envisage d’adapter Anna la bonne à l’écran. Il y renoncera très vite – apparemment sans avoir travaillé à la moindre adaptation – afin de se consacrer, dès décembre 1936, à un film sur les prémices de la Révolution française intitulé La Marseillaise (1938).

Le Fonds Jean Cocteau de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris conserve, sous une même côte, deux adaptations cinématographiques non datées d’Anna la bonne[15], adressées à l’auteur de la chanson. La première se présente sous la forme d’un synopsis dactylographié de trois pages, sous-titré « projet de scénario pour un film à réaliser d’après le poème de Jean Cocteau ». Il est découpé en cinq séquences mettant en scène la relation Annabel Lee-Anna, se poursuit par la lecture intégrale du poème, puis se conclut par le suicide d’Anna par défenestration. Pour justifier son choix de découpage, l’adaptateur, anonyme, a pris soin de le faire précéder d’une sorte d’avertissement :

Nous estimons qu’il est nécessaire de présenter au spectateur – avant l’audition du poème – une suite de scènes qui, le mettant dans l’ambiance, lui fera comprendre plus intimement la pensée de l’auteur et l’interprétation de Marianne Oswald.

La seconde adaptation, également non datée mais signée Gaston Bonheur, se présente sous la forme d’un « scénario » manuscrit de cinq pages, librement inspiré de la chanson parlée. Le récit s’ouvre sur le plan d’un fourgon mortuaire de Mademoiselle Lee, roulant sur les Champs-Élysées. Un policier le stoppe et invite son chauffeur à conduire le corps à l’Institut médico-légal à fin d’autopsie. Au même moment, un car de police se rend au cimetière et embarque tous ceux qui attendaient l’inhumation, en l’occurrence « beaucoup d’amants en grand deuil, des gigolos et des vieux beaux aux bras chargés d’orchidées, Anna la bonne, un boy chinois et un valet de chambre endimanché ». Tout ce beau monde est conduit à l’hôtel de Mademoiselle Lee, où l’enquête commence par une perquisition et l’audition des suspects. Au gré des témoignages, la vie d’Annabel Lee défile en images : « scènes de réception, de dancing, de soupers intimes, de vie de palace ». Régulièrement, Anna est réveillée en pleine nuit par une sonnette. Un soir, tandis qu’un bal est donné par Mademoiselle Lee, Anna danse à l’office avec un balai. Un gentleman la saisit et l’humilie en l’entraînant sur la piste de danse. La nuit suivante, Anna se venge en versant la totalité du flacon dans le verre de Mademoiselle Lee. Retour au présent : la police a fini son enquête et se retire. Dans une nuit de cauchemar, Anna voit apparaître le visage de Mademoiselle Lee dans son miroir. C’est ici que se place la déclamation de la chanson parlée :

Le texte sera récité intégralement. Tout le jeu photographique consistera à exprimer Anna par de très gros plans de ses yeux, de ses cheveux, de sa bouche. Puis on verra, aux mots « Dix gouttes, Anna », la scène de meurtre » […]. (La chanson parlée doit, en quelque sorte, constituer le dénouement du drame, la clef de l’énigme, la conclusion de l’enquête).

Anna jette enfin son miroir qui se brise au sol ; des bras galonnés jaillissent alors de l’ombre et lui passent les menottes.

L’existence de cette adaptation signée Gaston Bonheur n’est pas étonnante. L’écrivain carcassonnais rencontre en effet Marianne Oswald vers 1933, peu après son arrivée à Paris. « Elle va m’aider beaucoup puisque là où elle passe, elle me fait engager pour… tirer le rideau ! En même temps, je peux écrire des paroles pour ses chansons », déclarait l’intéressé[16]. Il lui écrira en effet trois chansons – L’Émigrante (1935), La Lavandière (1936) et Les Soutiers (1936) – sur des musiques de Wal-Berg. Même si aucune indication ne permet de l’affirmer avec certitude, il est fort probable que l’écriture du scénario d’Anna la bonne date sensiblement de la même époque.

Dans une collection privée réunissant divers documents ayant appartenu à Marianne Oswald, nous avons également découvert un dactylogramme non daté, de quatre pages, intitulé « Anna la bonne : synopsis inédit de Marianne Oswald » qui épouse la trame de la chanson avec une grande fidélité. À intervalles réguliers, le récit est ponctué par des plans fixes d’Anna récitant la chanson « figée sur son lit », comme tétanisée par la violence de son geste meurtrier. La différence sociale très marquée entre Mademoiselle Lee et Anna se matérialise dans la description de leur chambre respective : « une chambre extrêmement luxueuse » pour la première, « une chambre de bonne, petite, pauvre, nue », pour la seconde. Une seule variante de taille est introduite : « De la fenêtre [de la chambre de Mademoiselle Lee] on voit la mer. » Le palace ne se trouve donc plus à Paris mais bel est bien dans une station balnéaire. Cette variante – qui n’a pas été introduite par hasard – est à mettre en relation avec un entretien au quotidien Le Méridional, dans lequel Marianne Oswald dévoile ses projets futurs : « […] Anna la bonne, dont je vais d’ailleurs tirer un film cet hiver. Jean Cocteau me laissant absolument maîtresse d’en faire ce que je veux, je le tournerai à Monte-Carlo[17]. »

Souhaitant sans doute pousser son avantage, la créatrice du rôle a rédigé, dans la foulée, un document dactylographié de 13 pages intitulé « Anna la bonne – La Dame de Monte-Carlo (Côte d’azur) : synopsis de Marianne Oswald sur les chansons parlées de Jean Cocteau ». Cette fois, Mademoiselle Lee mène une vie oisive sur la Riviera et réside à l’hôtel de Paris, à Monaco. Dans le hall du palace, elle croise la silhouette de « la dame de Monte-Carlo habillée à la mode de 1925 défraîchie, coiffée d’un chapeau orné d’une immense étoile ». Un soir, appelée au chevet de Mademoiselle Lee, Anna verse la potion fatale. La dame de Monte-Carlo se fait mettre à la porte d’un hôtel miteux et s’en va jouer à la roulette du casino. Accusée de porter malheur, elle est expulsée de la salle de jeux ; elle marche lentement vers la mer jusqu’à être engloutie par les flots. Dans sa chambre vide, Anna retrouve une valise contenant « les trésors fabuleux d’un passé qui n’est plus[18] ». Dans ce projet qui ne vit jamais le jour, Marianne Oswald aurait, bien entendu, interprété deux rôles : non seulement celui de la dame de Monte-Carlo mais aussi celui d’Anna, la domestique de l’hôtel de Paris.

Dans la correspondance inédite de Marianne Oswald, nous avons pu identifier un dernier projet d’adaptation d’Anna la bonne, à peine esquissé. En février 1962, alors que le film de Claude Jutra tarde à se finaliser, Marianne Oswald écrit à Jean Cocteau :

Je n’ai pas oublié que tu m’as dit, lors de notre dernier entretien, que tu aimerais que je refasse Anna dans sa forme première – tel que je l’ai créée sur scène. Je suis prête à le faire sans créer aucune complication car je suis, moi aussi, certaine du résultat[19].

À la suite de cet échange, Cocteau se met vraisemblablement en quête d’un cinéaste susceptible de réaliser une version dépouillée d’Anna la bonne, simple captation audiovisuelle de la prestation scénique de Marianne Oswald. Il songe alors à quelqu’un dont il admire beaucoup l’univers poétique et dont il est devenu l’ami : Georges Franju. Dans ses articles, Cocteau saluera tour à tour Le Sang des bêtes (1949), « admirable documentaire sur les abattoirs[20] », et Les Yeux sans visage (1960) qui a su « traiter l’irréel avec le maximum de réalisme[21] ». Par chance, Franju a déjà travaillé avec Marianne Oswald : elle a co-écrit, avec Rémo Forlani, le scénario de l’un de ses courts métrages, La Première nuit (1958), l’histoire d’un garçonnet qui passe une nuit dans le métro. À une date non précisée (vers 1962), Franju écrit à Cocteau :

Je suis en ce moment chez Marianne Oswald. Elle vient de me redire Anna la bonne et La Dame de Monte-Carlo. Je suis d’accord avec vous pour faire, avec elle, un film sur ces textes.

Nous allons y travailler.

Très amicalement à vous,

G. Franju[22].

Le projet n’aura pas de suite, sans doute pour ne pas concurrencer, de manière déloyale, le film de Claude Jutra, alors en post-production.

Origine du film

François Truffaut a treize ans lorsqu’il découvre, en 1945, le nom de Jean Cocteau au générique du film de Robert Bresson, Les Dames du bois de Boulogne. Après un premier rendez-vous manqué au Cercle Cinémane en 1948[23], il le rencontre finalement en juillet 1949, au Festival du Film Maudit de Biarritz[24] dont Cocteau est le président. À Robert Lachenay, son ami d’enfance resté à Paris, Truffaut écrit :

Cocteau ne gagne pas du tout à être approché, pas plus d’ailleurs que [Jean] Grémillon et que Claude Mauriac. À ma grande satisfaction, Cocteau m’a reconnu because nœud papillon et [André] Bazin[25].

Toute sa vie, Truffaut admirera surtout l’écrivain. « Je lis souvent Les Enfants terribles et tout ce qu’il a écrit sur le music-hall », déclarait-t-il en 1982[26]. Il est plus nuancé en ce qui concerne le cinéaste. Si Le Sang d’un poète (1930) est, pour lui, l’« un des meilleurs films d’avant-garde[27] », il juge Orphée (1950) « très plat, froid, glacé, sans élégance[28] ». Désireux d’utiliser à bon escient les bénéfices engrangés par Les Quatre Cents Coups (1959), Truffaut deviendra néanmoins, en 1960, l’un des coproducteurs du Testament d’Orphée. « Je serais bigrement fier d’être le financier d’un savetier tel que vous[29] ! », confie-t-il à Cocteau. Il n’aura qu’à se féliciter de son investissement. Le Testament d’Orphée est « votre meilleur film, celui en tous cas que je préfère, avec Le Sang d’un poète[30] ». De la fin des années 1950 à la disparition de Jean Cocteau en 1963, une relation quasi-filiale s’instaurera entre les deux hommes. Truffaut gardera un souvenir lumineux de cet « homme extraordinairement généreux, passionnant, ouvert et compréhensif[31] » et revendiquera son héritage artistique :

Cocteau est derrière tout ! C’est [Jacques] Rivette qui dit – et il a raison – qu’on est tous influencés par Cocteau. Que par exemple, c’est le point commun entre [Jean-Luc] Godard, [Jacques] Demy et moi ! […]. On a été influencés par lui, soit par le style de dialogues comme Demy ou moi[32], soit visuellement comme Godard, notamment dans Alphaville[33].

En mars 1956, alors qu’il exerce la profession de journaliste spécialisé dans le cinéma et n’a réalisé qu’un film semi-professionnel, Une visite (1954), François Truffaut esquisse, dans une lettre à Marianne Oswald, son intention de produire une version cinématographique de la chanson Anna la bonne et la manière dont il compte s’y prendre :

J’envisage que nous soyons vous et moi les producteurs sans qu’il y ait, pour vous, un sou à trouver. De cette manière, la prime de qualité que nous aurons forcément n’ira pas dans la caisse d’un quelconque marchand de soupe[34]. Je vous expliquerai la combinaison et la façon dont je vois le film ; vous me direz simplement oui ou non[35].

Le lien amical qui s’est tissé entre la comédienne et le journaliste va se nourrir non seulement d’échanges épistoliers réguliers mais aussi du partage d’évènements tragiques ou joyeux. Lorsqu’en août 1957, Truffaut passe derrière la caméra avec Les Mistons, il n’oublie pas d’inviter Marianne Oswald à l’une des premières projections privées de son film, le 23 décembre 1957. Celle-ci lui manifeste alors « son enthousiasme d’un bloc pour [son] extraordinaire premier film[36] ». En novembre 1958, lors de la disparition d’André Bazin, l’ami commun qui les a présentés l’un à l’autre, Marianne Oswald partage sa peine avec le cinéaste : « Je suis effondrée de cette mort […]. Je sais aussi combien il vous a aimé et que cette perte est pour vous irréparable[37]. » Mais quelques mois plus tard, le vent a tourné. En avril 1959, le nom de Marianne Oswald a mystérieusement disparu de la liste des invités à la présentation du premier long métrage de Truffaut.

J’ai eu de la peine que vous m’ayez oubliée pour Les 400 coups, lui écrit la comédienne. Mais, rentrant de voyage, j’irai voir le film dès ce soir […]. Je pense que vous ne doutez pas que ma joie pour votre immense réussite est sincère et vient du plus profond de mon cœur[38].

Si le lien n’est pas rompu, dans leurs échanges on ne trouve plus trace, désormais, du projet d’adaptation cinématographique d’Anna la bonne. C’est dans une lettre plus tardive que Truffaut lui exposera les raisons de son revirement :

Si j’ai renoncé, il y a deux ans, à tourner Anna la bonne, c’est que je me suis rendu compte qu’il me serait impossible de travailler avec vous, car j’ai besoin d’une confiance absolue de la part des comédiens qui acceptent de travailler avec moi[39].

Mais s’il a abandonné l’idée de réaliser lui-même Anna la bonne, Truffaut n’a pas pour autant renoncé à le produire. Sa décision finale sera le fruit d’une longue maturation. Le 24 novembre 1957, le réalisateur en herbe présente son film Les Mistons en clôture des IIIe Journées internationales du film de court métrage de Tours. Là, il tombe littéralement sous le charme d’un jeune cinéaste québécois de 27 ans, Claude Jutra, venu défendre sa dernière création, Il était une chaise (A Chairy Tale[40]), un désopilant film de pixilation coréalisé avec Norman McLaren et produit par l’Office national du film du Canada (ONF)[41]. Sensiblement du même âge – Truffaut est le cadet de deux ans –, les deux hommes partagent les mêmes ambitions cinématographiques et admirent les mêmes créateurs : Charlie Chaplin, Jean Renoir, Jean Genet et… Jean Cocteau ! En 1956, Jutra a même adressé à ce dernier une longue lettre passionnelle :

Je suis votre fils, un de vos enfants, c’est-à-dire un emmerdeur de plus. Le poète, curieusement, semble être le père de ses frères… Jean, vous avez toujours été pour moi l’icône mystique pendue à mon mur intérieur[42]…

Contre toute attente, le jeune homme recevra une réponse de Cocteau, illustrée d’un autoportrait :

Jamais une lettre comme la vôtre ne rencontre le vide, sauf celui des poètes pleins jusqu’au bord de forces invisibles.

Salut amical de Jean Cocteau[43].

Rentré au Québec, Claude Jutra engage une relation épistolaire soutenue avec Truffaut qui, fin 1958, met en route son premier long métrage, Les Quatre Cents Coups. En février 1959, le québécois fait une courte halte à Paris avant de mettre le cap sur le continent africain pour y tourner Le Niger, jeune république. Lorsqu’il rentre en France, à la mi-mai, Les Quatre Cent Coups triomphent à Cannes.

Désireux de mettre le pied à l’étrier de jeunes cinéastes, Truffaut manifeste son désir de produire quelques « films de copains » et sollicite Claude Jutra. Dans un premier temps, ce dernier lui soumet un projet de comédie intitulée Aux armes, citoyens dont on sait peu de choses[44]. En septembre 1959, depuis Saint-Paul-de-Vence où il « peine comme un perdu sur ce Pianiste à la dérive[45] », Truffaut réagit à la lecture du premier traitement que lui a adressé Jutra :

Ce sera sûrement un beau film. À lire il est + triste que drôle mais, vous connaissant, je suis certain qu’il sera réussi, c.-à-d. autant l’un que l’autre. Nous en parlerons q[uan]d je rentrerai, d[an]s une huitaine ; d’ici là, je l’aurai relu + attentivement[46].

Pour des raisons que l’on ignore, Aux armes, citoyens sera rapidement abandonné au profit d’Anna la bonne. En novembre 1959, Truffaut annonce de vive-voix à Marianne Oswald qu’il va – enfin ! – mettre en route la production cinématographique de sa chanson fétiche. En retour, celle-ci lui écrit :

J’ai été très touchée que vous ayez vous-même parlé, ce matin, de notre projet d’Anna que je croyais [depuis] longtemps enterré – et c’était comme un signe que nous nous sommes rencontrés sous le signe d’André [Bazin]. Merci. Si un travail à la télé à titre d’auteur me permet de vivre librement – jouer ou plutôt vivre des personnages tels qu’Anna serait un immense soulagement pour moi [47].

L’adaptation cinématographique

Admirateur à la fois de Cocteau et de Marianne Oswald[48], Claude Jutra va s’attacher à transformer lui-même la chanson parlée Anna la bonne – écrite pour la scène – en un scénario cinématographique digne du grand écran. On sait peu de choses sur les intentions qui ont guidé son approche d’adaptateur. Dans la seule déclaration d’intention que nous avons retrouvée, Jutra exprime son désir de faire un film « volontairement désuet […], réalisé dans un esprit de pastiche admiratif des années folles[49]». « Désuet », Anna la bonne l’est par la nature même du matériau adapté : un texte déclamé, à mi-chemin entre la chanson et la saynète de théâtre. L’adaptation à l’écran de chansons populaires, d’airs lyriques et de tirades de théâtre nous renvoie irrémédiablement au cinéma des premiers temps, celui notamment du Phono-Ciné-Théâtre (1900), des Phonoscènes Gaumont (1907-1914) et des Chansons filmées de Georges Lordier (1917-1922). Quelques épigones tardifs persisteront dans les années 1930-1940, des « films musicaux » de Germaine Dulac aux films présentant des extraits d’opérettes marseillaises. Malgré quelques variantes, le principe demeurait le même : synchroniser la projection des images d’un film avec la voix d’un comédien, d’un chanteur lyrique ou de variétés par le biais d’un phonographe, d’un disque ou d’une performance orale. Mis en sommeil quelque temps, le « genre » resurgira dans les années 1960 avec les Scopitones, ancêtres de nos vidéo-clips.

La référence aux « années folles » – symbole d’insouciance et de légèreté – semble, au premier abord, peu compatible avec la dimension dramatique d’Anna la bonne. Mais, à y regarder de plus près, le personnage d’Annabel Lee et le cadre dans lequel elle évolue font explicitement référence aux années 1920. Ainsi, le scénario évoque « une chambre d’hôtel très luxueuse, très réaliste, authentiquement 1925, avec tout le fatras faussement stylisé du “modern style”, et son mauvais goût charmant[50] ». Quant au personnage de la ravissante Mademoiselle Lee, il évoque une femme au train de vie dispendieux, couverte de bijoux et de fourrures, évoluant au milieu d’un tourbillon de bals et de croisières en yacht.

Une fois le cadre général défini, quel(s) choix de mise en scène opérer ? Le spectre qui s’offrait à Jutra allait de la simple captation de la prestation scénique de Marianne Oswald à un film réaliste basé sur une reconstitution des différentes situations évoquées par la servante. L’analyse des deux scénarios conservés d’Anna la bonne permet d’éclairer la démarche du cinéaste. Baptisé « continuité » et d’une longueur de six pages dactylographiées, le premier figure dans le fonds François Truffaut de la Cinémathèque française[51]. Quelques détails – comme le postulat, non retenu, de ne jamais montrer le visage d’Annabel Lee à l’écran – attestent qu’il s’agit d’un scénario d’avant tournage. Le second, intitulé « découpage », a été édité quelques mois après le tournage dans la revue de cinéma québécoise Objectif 60[52]. En dépit de quelques variantes, les deux versions sont très semblables et reposent sur le même principe : faire alterner, de manière régulière et systématique, des séquences de la récitante sur scène et des scènes de la vie de Mademoiselle Lee et de sa bonne. Jutra a donc rejeté les deux options extrêmes du spectre – captation d’un côté, reconstitution réaliste de l’autre – pour choisir une voie médiane : un drame en huis-clos qui fait alterner deux espaces : celui de la scène de théâtre pour la récitante, celui de l’hôtel (office, hall, couloir, chambre) pour Anna et Mademoiselle Lee.

Repérages et préparatifs

En décembre 1959, en plein tournage de son film Tirez sur le pianiste, François Truffaut profite d’un séjour parisien de Claude Jutra pour organiser, à distance, la première rencontre de celui-ci et de Marianne Oswald. Littéralement subjuguée par ce qu’elle a entrevu des qualités humaines et artistiques de son futur metteur en scène, Marianne écrit immédiatement à Truffaut pour lui faire part de son enthousiasme :

Je ne veux pas perdre une heure pour vous remercier de m’avoir fait rencontrer ce jeune réalisateur que je trouve, d’abord sur le plan humain merveilleux, et puis il m’a montré deux de ses courts métrages[53] qui montre aussi que vous n’avez pas dit par gentillesse seulement ce que vous pensez de son talent[54].

En mars 1960, c’est au tour de Jean Cocteau de rencontrer Claude Jutra et de valider sa candidature dans une brève lettre à Marianne :

Le garçon m’a plu et je lui fais toute confiance. En outre, mon très cher petit François me le recommande. Et La Chaise[55] est une très grande recommandation. Mais, de grâce, faites comme si j’étais mort. C’est le rôle des poètes[56].

Associé de façon intermittente à l’ONF dès 1954, Jutra a commencé par y réaliser des documentaires de facture d’abord classique (Chantons maintenant, Jeunesses musicales, etc.), puis influencés par le cinéma direct de Michel Brault. Vers mars ou avril 1959, la découverte de Moi, un noir de Jean Rouch dans une petite salle de cinéma parisienne provoque en lui un véritable électrochoc. Jutra y découvre les prémisses de ce que l’on appellera bientôt le cinéma-vérité : une fiction tournée caméra à l’épaule, à la manière d’un reportage, une direction d’acteurs basée sur l’improvisation et un son postsynchronisé. Cette découverte influencera non seulement la réalisation du film Le Niger, jeune république, tourné avec une caméra Bolex à la main, mais aussi ses films suivants. En raison de la nationalité canadienne du réalisateur, les Films du Carrosse solliciteront, auprès du Ministère du travail, la délivrance d’« une autorisation temporaire de travail » qui leur sera accordée[57]. Dans une lettre à Cocteau, Truffaut explique la conception très moderne de la réalisation du québécois, « prêt à tourner en couleurs, seul, à la fois opérateur-réalisateur-monteur, Anna la bonne caméra à la main[58] ».

Quid du financement de la production ? En mars 1960, dans une lettre à Jean Cocteau, Truffaut affine le principe de la coproduction d’Anna la bonne, esquissé dès 1956 :

Que pensez-vous de l’arrangement suivant : Jean Cocteau, Marianne Oswald, Claude Jutra, et les Films du Carrosse sont les quatre coproducteurs du film. Les Films du Carrosse assument tous les frais : location du matériel, location des lieux de tournage, équipe, frais de laboratoires, d’accessoires, de costumes, d’éclairage, etc. jusqu’à la copie standard […]. Dès que le film est terminé et que les frais sont remboursés, les bénéfices, primes et aides diverses, seront répartis entre les quatre producteurs à égalité, 25% chacun[59].

Tous les coproducteurs – sauf un – valident aussitôt la proposition. Dans une lettre-contrat datée du 31 mars 1960, Marianne Oswald est engagée « pour notre film de court métrage, d’après la chanson parlée de Monsieur Jean Cocteau dont nous avons acquis les droits, et intitulé Anna la bonne ». À ce titre, elle touchera « 25% sur les bénéfices nets du film monde entier[60] ». Aussi avantageux qu’il soit, ce contrat ne satisfait pas l’intéressée qui tarde à le valider. Mettant en avant le fait que le tournage lui empêchera de « faire [son] travail quotidien qui [lui] assure [ses] moyens de vivre », Marianne quémande auprès de la production le versement « soit d’un défraiement ou soit un avancement si modeste qu’il soit[61] ». Truffaut botte en touche : il considère tout défraiement incompatible avec la formule de la coproduction. Mais, soucieux de ne pas s’attirer les foudres de la comédienne, il signe un avenant à son contrat dans lequel il consent à lui verser « au premier jour de tournage, une avance de 1 500 nouveaux francs, sur [sa] participation de coproductrice[62] ». La proposition sera finalement validée.

Le choix des décors, crucial pour restituer l’ambiance d’Anna la bonne, va générer de nouveaux conflits. Comme décor principal, la production a jeté son dévolu sur l’hôtel du Périgord (Paris, IIe) qui, sur tous les autres établissements de la capitale, possède l’insigne avantage d’être la propriété d’Ignace Morgenstern, le beau-père de Truffaut et, de ce fait, de ne pas entraîner de frais de location. Obligée de quitter Paris pour effectuer les repérages de son film La Parole est au fleuve (1960), puis pour effectuer une cure à La Roche-Posay (Vienne), Marianne Oswald délègue sur ce chapitre ses amis Hervé et Gérard Mille[63]. Le premier ne tarde pas à livrer son sentiment à la comédienne :

Dimanche dernier, nous avons vu la chambre de l’hôtel du Périgord et cela nous a paru tellement impossible que ce n’était même pas la peine d’entrer en discussion là-dessus.

Je ne vois que deux solutions :

1° le Trianon Palace[64]

2° le plus bel appartement du Lutetia, ce que je crois que tu peux obtenir[65].

Du moment que la chambre est vraiment une chambre de luxe (Ritz, Meurice, Continental, Grand Hôtel, Trianon à Versailles), je crois que le metteur en scène a raison. C’est à lui et à lui seul de définir l’atmosphère en plaçant les meubles, en réglant les éclairages[66].

Prétextant qu’« aucun autre n’est disponible[67] », Jutra impose l’hôtel du Périgord comme décor principal du film. À distance, Marianne fulmine, regrettant que l’on se soit « bien gardé de le [lui] montrer[68] » et, en signe de représailles, assaille le réalisateur de toutes sortes de demandes pressantes. À quelques jours du tournage, Jutra écrit à la comédienne : « J’ai fait toutes vos commissions concernant le maquillage, le chignon, le coiffeur, le col et les manchettes, le tablier. Tout devrait être prêt quand vous arriverez[69]. »

La distribution des rôles

Dès l’origine du projet, Marianne Oswald se voit, en toute logique, distribuée dans le double rôle d’Anna, la bonne de l’hôtel, et de la récitante. Mais, face à sa propension à vouloir tout régenter, Truffaut doit intervenir afin de recadrer les choses :

Comédienne : c’est à ce titre que vous êtes engagée pour interpréter Anna la bonne […]. De nombreuses comédiennes ont joué ou enregistré La Voix humaine ou Le Bel Indifférent. Vous n’êtes pas Anna la bonne, vous êtes la créatrice d’Anna la bonne. Roberto Rossellini, lorsqu’il a tourné La Voix humaine, ne s’est pas cru obligé d’engager Berthe Bovy, mais Anna Magnani. Jacques Demy n’a pas tourné Le Bel Indifférent avec Edith Piaf, mais avec une comédienne de Nantes, inconnue[70].

Reste à trouver la comédienne susceptible d’incarner à l’écran la riche victime d’Anna, Mademoiselle Annabel Lee. Il semblerait que ce soit Marianne Oswald qui ait soufflé à la production le nom de Dorian Leigh[71], célèbre mannequin américain, égérie de la ligne de cosmétiques Fire and Ice de Revlon. En 1958, après son mariage avec le médecin français Serge Bordat, cette dernière s’est installée à Paris où elle a créé la toute première agence de mannequins du pays. Mais contrairement à sa sœur, Suzy Parker[72], Dorian Leigh n’a aucune expérience de comédienne, si ce n’est une modeste participation à un épisode de la série télévisée américaine The Man Behind the Badge (1954). Qu’à cela ne tienne ! Marianne Oswald a jeté son dévolu sur elle et, le 15 juin 1960, elle écrit à Marcel Berbert pour le convaincre de l’engager :

J’ai exposé clairement à Miss Lee [sic] les conditions sous lesquelles ce film se monte. Elle est prête, j’en suis certaine, à accepter ce qui vous semble dans la mesure du possible. Je vous redis – même si cela ne me faisait pas plaisir – [que] je suis prête à céder 5% de ma part de participation – si jamais il le fallait[73].

Si l’engagement aura bien lieu, ce n’est pas cette formule financière qui sera finalement retenue. Le 18 juin 1960, la production adresse à Dorian Leigh une lettre-contrat qui précise qu’elle est engagée pour une durée de « 6 (six) cachets – soit le 5, 7, 8, 9, 10, 11 juillet 1960 » pour un « forfait de N. Frs 1 200,00 ». De plus, il est précisé que « [sa] garde-robe est à notre disposition[74] ».

Claude Jutra, qui fait sa connaissance début juin, la trouve « merveilleuse à tous points de vue, et surtout sur le plan humain[75] ». C’est ensemble qu’ils se rendent d’abord chez Lanvin, puis chez Dior afin d’obtenir le prêt, à titre gracieux, de « toilettes éblouissantes[76] » et de bijoux destinés à matérialiser à l’écran le statut social de Mademoiselle Lee. À l’issue du tournage, Marianne Oswald n’aura qu’à se féliciter du choix de Dorian Leigh, en dépit de son inexpérience de comédienne :

Les trois jours de travail ensemble avec Dorian étaient, malgré un travail horriblement dur, une satisfaction pour nous deux, une entente totale. Je l’ai aidée au maximum ; elle est tellement belle, tellement le personnage[77].

Le tournage des essais

Le tournage d’un film – quels que soient sa longueur et son budget – est généralement précédé d’une phase de tournage d’essais, destinée à tester le matériel – caméra(s), objectif(s), pellicule(s), etc., – et, pour les collaborateurs artistiques, à préciser certains choix esthétiques. Le tournage des essais d’Anna la bonne se déroule le samedi 25 juin 1960 dans les bureaux des Films du Carrosse sis au 25 rue Quentin-Bauchart (Paris, VIIIe). Le choix de la date ne doit rien au hasard : profiter d’un jour chômé durant lequel les employés désertent les bureaux permet d’économiser la location d’un studio. Mais Claude Jutra a beau se débattre comme un beau diable pour tout organiser, il ne parvient pas à tout maîtriser. Au dernier moment, Mme André, la maquilleuse de la télévision qui avait été pressentie fait faux bond. Marianne, très préoccupée par son image et qui avait exigé de « pouvoir travailler dans des conditions de détente totale[78] » ne peut cacher à Truffaut combien elle est « inquiète de certaines improvisations et changements[79] ». De plus, elle est déstabilisée par la méthode de travail de Jutra qui a fait le choix d’assurer lui-même la prise de vues de son film sans avoir recours à un opérateur. Dès le tournage de ces essais, Marianne laisse éclater sa mauvaise humeur, au grand dam de Jutra :

L’atmosphère de nervosité que vous créez depuis les essais de samedi est difficilement soutenable. Vos quatre pages journalières sont plus lourdes à porter que tout le travail. Il est certain que, dans ce climat, je ne pourrai rien faire de bon […]. Si je suis aussi incapable que vous le dites, je me demande ce que vous faites dans cette galère !![80] Quoiqu’il en soit, il m’est impossible de faire de la mise en scène contre votre perpétuelle colère. Je veux faire Anna et le faire très bien. Admettez-le une fois pour toutes. Travaillons ensemble et non pas l’un contre l’autre[81] !!!

S’il veut se donner quelque chance de conduire le projet à son terme, Claude Jutra a bien compris qu’il lui faudra capituler au moins sur un point crucial, dont il s’ouvre à Marianne :

Après les essais de l’autre jour, j’ai constaté que la méthode de l’équipe réduite qui est mon dada ne vous convenait pas du tout. J’ai téléphoné à François [Truffaut], et je lui ai dit qu’il nous fallait un opérateur. J’essaie de faire venir mon ami [Michel] Brault, mais il est actuellement en train de tourner à Porto Rico[82], et je doute que nous puissions l’obtenir. Si ce n’est pas lui ce sera un autre et qui sera bon, mais nous aurons un opérateur[83].

La piste Michel Brault – dont la nationalité canadienne aurait posé problème au regard du code du travail – est vite abandonnée. Mais les Films du Carrosse ne renoncent pas pour autant à l’idée de doter le film d’un opérateur. Charles Bitsch, un ami proche de Truffaut, se porte d’abord volontaire avant de décliner bientôt « par suite de [son] état de santé[84] ». Il est aussitôt remplacé par André Mrugalski[85], jeune assistant caméra de ce dernier sur Paris nous appartient de Jacques Rivette. C’est lui qui signera l’image d’Anna la bonne. Tout le monde – et Marianne Oswald en tête – n’aura qu’à se féliciter de ce choix, évoquant dans ses correspondances « un gars jeune et sympathique, loyal, qui connaît son travail[86] ».

Le tournage du film

À défaut de témoignages ou de reportages, les archives de production du film – par exemple, le devis ou le plan de travail – permettent d’éclairer quelques-uns des aspects du tournage. Un devis détaillé mais non daté – antérieur à la réalisation – affiche un budget total de 35 000 francs. Une somme modeste au regard des 5 millions de francs – soit 50 000 nouveaux francs – qu’a coûté, trois ans plus tôt, la réalisation des Mistons de François Truffaut (1957). Mais les différents aléas et autres contretemps qui émailleront la production d’Anna la bonne contribueront à grever sérieusement ce budget initial. Le 2 juillet 1960, Truffaut écrit à Marianne que « [ses] plus récents caprices vont [les] obliger à dépasser le devis initial signé par Jean Cocteau[87] ». À l’issue de la postproduction, en décembre 1961, c’est un Truffaut dépité qui constate que « ce film […] a coûté plusieurs fois le prix prévu au départ[88] ». Mais aucun document comptable ne permet d’attester de la réalité de ce dépassement, encore moins d’en mesurer l’ampleur exacte.

Aussi succinct soit-il, le plan de travail est précieux car il fournit plusieurs informations qui ne figurent dans aucun autre document. Tout d’abord la durée du tournage : quatorze jours, répartis entre le lundi 4 juillet et le mercredi 20 juillet 1960. Un temps de travail relativement confortable pour un film de ce format. Le tournage affiche deux comédiennes – Marianne Oswald et Dorian Leigh – mais celles-ci ne travailleront que trois jours ensemble. L’interprète de Mademoiselle Lee tournera d’abord seule, avant d’être rejointe par Marianne, puis de quitter le plateau le 11 juillet au soir. Marianne, quant à elle, officiera du 8 au 20 juillet. Côté techniciens, on en dénombre cinq, ce qui représente un minimum syndical : le réalisateur, le chef opérateur, l’assistant-réalisateur, le machiniste et la maquilleuse. La présence d’un ingénieur du son à la seule date du mercredi 13 juillet nous permet d’en déduire que l’ensemble du film a été tourné en muet – à l’exception notable d’une journée en son synchrone destinée à mettre en boîte le monologue de la récitante.

Le plan de travail mentionne aussi trois décors pour le tournage d’Anna, la bonne : l’hôtel du Périgord, 2 rue de Grammont (Paris, IIe) où furent réalisées la quasi-totalité des scènes de l’hôtel (office, chambre) ; le théâtre de l’Alliance française au 101, boulevard Raspail (Paris, VIe), décor de la récitante sur scène ; enfin l’ambassade du Canada à Paris, 35 avenue Montaigne (Paris, VIIIe) pour figurer les corridors et le grand escalier de l’hôtel.

Nous avons déjà évoqué la polémique qui présida au choix de l’hôtel du Périgord. En ce qui concerne le théâtre de l’Alliance française, il présentera, en janvier 1961, un spectacle intitulé Théâtre forain de Jean Cocteau, composé de trois pièces en un acte – Le Pauvre Matelot, L’Épouse injustement soupçonnée et L’École des veuves – reliées par un personnage de voyante interprété par Alice Sapritch. On peut donc imaginer que c’est le poète qui a suggéré ce décor et sans doute mis en relation le directeur de production du film avec la direction du théâtre. Enfin, pour l’ambassade du Canada, Claude Jutra – de nationalité canadienne – a certainement mis à profit son carnet d’adresses personnel pour obtenir cette autorisation gracieuse auprès de Pierre Dupuy, l’ambassadeur du Canada alors en poste à Paris.

Pour le jeune cinéaste québécois, le tournage de ce film de commande présentait un enjeu important : une chance unique de s’inscrire dans un courant de modernité cinématographique, incarné alors par la Nouvelle Vague. Diverses contraintes humaines et budgétaires le conduiront à produire une œuvre d’une facture résolument classique. Durant le tournage, c’est sur un ton plutôt amer qu’il livre ses premières impressions à un compatriote journaliste :

J’aurais voulu que Anna [la bonne] soit un film à l’emporte-pièce, comme Godard : faire la photo moi-même, ne dépenser aucun temps pour faire les éclairages, que tout se tourne en trois jours, à la diable, que tout soit improvisé sur place. C’est le contraire qui s’est produit. Malgré moi, le film est devenu cocteauesque, comme Cocteau tournait La Belle et la Bête. On met deux heures à faire l’éclairage d’un plan[89].

Premiers visionnages

Fin juillet 1960, après un premier visionnage des rushes d’Anna la bonne sur une table de montage, François Truffaut ne peut s’empêcher de laisser éclater sa joie dans une lettre à Marianne Oswald :

Le résultat dépasse mes espérances ; le film est vraiment très beau et pas seulement beau : fort et puissant. Vous êtes remarquable et dans les deux rôles, celui de la bonne – étrange, poétique, inquiétante – et celui de la récitante – nerveuse, puissante et envoûtante. Vous êtes aussi très bien photographiée, que vous soyez immobile ou en mouvement[90].

À la mi-août, un premier bout-à-bout des séquences tournées est projeté devant Claude Jutra, Lucette de Givray, la secrétaire des Films du Carrosse, et Marianne Oswald – mais en l’absence notable de Truffaut, en déplacement à Strasbourg. Contre toute attente, Marianne confirme « [sa] très bonne impression (il y a des photos absolument très belles, pas toutes) » mais s’insurge violemment contre le projet de la production de « réduire à 10 minutes ce film[91] ».

Fin août 1960, Jutra annonce à Marianne qu’il a visionné un montage de quatorze minutes qualifié de « presque définitif » et opéré, au passage, quelques changements notables :

Contrairement à ce qu’on avait prévu, on a mis « off » la seconde strophe : « Sans doute vous étiez trop bonne, trop belle… ». On entend ces paroles pendant que se déroulent les travellings sur la chambre, ce qui est d’un effet des plus heureux. En revanche, on vous laisse dire sur la scène la strophe qui était prévue off : « Vous pensez que je m’habitue »… Cela pour préserver votre geste, qui est si formidable (Vraiment ce n’est pas soi qui tue, le coupable c’est votre main… Dix gouttes, Anna, mes dix gouttes, et je verse le flacon…).

Cocteau, quant à lui, découvre Anna la bonne début septembre, dans la même séance que Tirez sur le pianiste de Truffaut et ne peut s’empêcher de formuler de sérieuses réserves :

Ton film[92] est un chef-d’œuvre, une manière de prodige […]. Anna [la bonne] sera plus difficile à rendre viable. Autant les images de la récitante sont extraordinaires, autant les autres me semblent discutables et exigent une musique très forte et très mystérieuse […][93].Tu es le seul à pouvoir sauver Jutra qui nage un peu et connaît mal l’atmosphère « Palace ». Peut-être faudrait-il s’en tenir à la chanson filmée en l’allongeant et en profitant des strophes à remettre pour détailler et dédramatiser la « diseuse », même immobile[94].

Sans doute pour ne pas le froisser, Cocteau adressera un message bienveillant à Jutra, lui exprimant simplement « [sa] reconnaissance d’avoir tourné ce film difficile et de l’avoir réussi[95] ».

Quelle musique ?

Tous les collaborateurs du projet s’accordent sur ce point : la musique doit jouer un rôle important dans la dramaturgie d’Anna, la bonne. Mais quelle musique ? Dans un premier temps, Claude Jutra sollicite le compositeur Georges Van Parys, un familier du poète qui, en 1952, a déjà mis en musique le court métrage d’Igor Barrère et Hubert Knapp, Le Rouge est mis, accompagné d’un commentaire écrit et dit par Jean Cocteau[96]. Mais celui-ci est contraint de décliner l’offre : il est en partance pour Londres où il doit écrire la musique des Dessous de la millionnaire (The Millionairess) d’Anthony Asquith. Peu après, à la date du 10 septembre 1960, Cocteau note dans son journal :

[Jean] Wiéner composera la musique. Elle est indispensable. Il compte s’inspirer de ma java originale et de la trompette de Vance [Lowry] dans le vieux disque de Voleurs d’enfants repiqué par un des blousons noirs qui entourent Truffaut[97].

Tiré du recueil Opéra de Jean Cocteau[98] « Les Voleurs d’enfants » est un poème qui conte les mésaventures d’un enfant qui deviendra acrobate de cirque après avoir été soustrait à l’amour de sa mère. Daté du 3 décembre 1929, le premier enregistrement est un disque 78 tours Columbia où la voix sans emphase du poète est accompagnée par de la musique jazz – un « jazz langoureux » et « européanisé[99] » – de l’orchestre de Dan Parrish dans lequel figurait le musicien noir américain Vance Lowry.

Quant au choix de Jean Wiéner, il ne doit rien au hasard. Pianiste et compositeur célèbre, proche du groupe des Six, il est l’ami à la fois de Jean Cocteau et de Marianne Oswald. Il a rencontré le premier en 1920, en pleine vague jazz, alors qu’il était pianiste au bar « Gaya » (Paris, VIIIe), puis au « Bœuf sur le toit » (Paris, VIIIe). Il a fait la connaissance de la seconde en 1933 et l’a introduite dans ce même music-hall fameux où son récital était accompagné au piano par Arthur Honegger et Darius Milhaud.

Aussitôt après avoir reçu commande de la musique d’Anna la bonne, Wiéner se met au travail et termine, le 21 septembre 1960, l’enregistrement de ce qu’il considère comme l’« une des meilleures partitions de [sa] longue carrière[100] ». Sa ligne mélodique consiste en « un fond de cordes en longs accords sous tout le texte. De temps en temps, un accordéon à vous ‘‘détriper’’[101] ». Mais, comme il l’explique dans une lettre adressée à Marcel Berbert, sa collaboration avec Jutra ne va pas se passer comme prévu :

Après être tombé entièrement d’accord avec moi sur la conception musicale que je lui proposais, le très jeune metteur en scène d’Anna commença, dès le premier enregistrement de la musique, à dire… « qu’il n’était pas tout à fait d’accord »… « que ce n’était point cela qu’il entendait (!!?) »… « qu’il lui semblait souhaitable qu’on refasse une autre musique »… etc… etc[102]. »

Huit mois plus tard, la colère de Wiéner n’est pas retombée. Mécontent de n’avoir reçu ni contrat ni règlement pour sa composition, il menace Les Films du Carrosse d’une action en justice. De plus, il juge déplorable la manière dont sa musique a été mixée dans le film :

Il y a un abîme entre cette « réalisation » et la partition que j’avais écrite avec amour et qui avait été enregistrée par une phalange de musiciens de grande classe… et cet abîme me rend très triste… surtout quand j’entends dire que Jean [Cocteau] a été ravi de cette dernière musique[103]…

Comble de malheur, le métrage d’Anna la bonne ayant été réduit d’un tiers depuis la commande de la musique, la partition originale n’est plus adaptée. Concocter une « deuxième version » ? Blessé dans son amour propre, Wiéner s’y refuse obstinément, prétextant un manque de temps. Conscient que sa partition ne sera pas utilisée, il transige pour un dédommagement à hauteur de 3 500 NF « simplement pour mon papier à musique et ma matière grise[104] ». Exit Jean Wiéner.

Mais comment passer commande d’une autre musique pour Anna la bonne alors qu’aux yeux de la Sacem, Jean Wiéner en demeure le seul auteur ? En novembre 1960, Jutra propose à son producteur une solution de « sortie de crise » :

Je ferai faire la musique par des camarades dont je suis sûr. Ça ne coûtera rien. Mais je m’enquiers dès maintenant des possibilités de ce projet sur le plan légal et syndical. Cette solution est-elle viable (à supposer qu’elle soit réussie sur le plan artistique) ? Puis-je laisser espérer quelque rémunération aux musiciens ? N’oubliez pas que mon film a été conçu musicalement et qu’on ne l’aura jamais vu comme il faut tant qu’il ne sera pas accompagné de la musique qui lui est indispensable[105].

Sachant pertinemment qu’une production cinématographique française n’a pas le droit – au regard de la législation du travail – d’employer des musiciens étrangers, François Truffaut met en garde Jutra contre les dangers qui les guettent : « Il n’est pas exclu qu’il [Wiéner] ne cherche à nous coincer au tournant (hypothèse qui exclut toute ruse de sioux du genre : musique canadienne signée par des Français)[106]. »

Après bien des hésitations, Truffaut valide la proposition de Jutra d’enregistrer la musique au Canada mais lui impose un certain nombre de conditions qui sont autant de garde-fous : budgétiser le coût des salaires et des frais annexes, faire l’avance du règlement, obtenir de chacun des exécutants des lettres de renonciation à tout droit d’auteur et, enfin, garder cet enregistrement secret[107]. Pour mener à bien ce nouveau challenge, Jutra va réactiver son réseau canadien. Le compositeur Maurice Blackburn – conseiller musical de son film Jeunesses musicales (1955) – en sera la pierre angulaire : il va signer l’arrangement musical d’Anna, la bonne en écrivant des variations jazz sur le thème des « Voleurs d’enfants », recruter et diriger les deux musiciens qui l’accompagneront (Roger Bernhard, Daniel McRae) et interpréter la partie pour piano. Marcel Carrière, ingénieur du son à l’ONF, va se charger de l’enregistrement et du mixage. Quant à André Pépin, dirigeant de la compagnie Art Films et importateur des premiers films de la Nouvelle Vague au Canada[108], il va financer les frais d’enregistrement de la musique, aussitôt convertis en option d’achat des droits de distribution d’Anna la bonne au Canada.

Le 26 avril 1961, Truffaut est heureux d’annoncer à Cocteau qu’il vient enfin « de recevoir la copie pré-mixée d’Anna […], avec une admirable musique (des variations sur votre thème)[109] ». Lors de sa sortie en salles, le film portera à son générique la seule mention « Anna la bonne d’après l’œuvre de Jean Cocteau – musique de l’auteur », condamnant ainsi à un éternel anonymat les véritables compositeurs et interprètes canadiens de la musique du film.

Les versions allemande et anglaise

Afin d’étendre la diffusion d’une œuvre au-delà des frontières de l’hexagone, il est de coutume de vendre à des distributeurs étrangers le droit d’exploitation de la version française qui est, selon les cas, soit doublée, soit sous-titrée dans la langue du pays concerné. Lors des préparatifs du tournage d’Anna la bonne, Marianne Oswald – parfaitement trilingue – suggère une autre formule, survivance tardive des « versions multiples » du début du cinéma parlant. Truffaut en expose le principe à Jean Cocteau dans une lettre datée de mars 1960 : « Claude Jutra tourne, en même temps que la version française, une version allemande et une version anglaise (dans des traductions choisies par vous)[110]. »

Le réalisateur, de son côté, imagine un dispositif de mise en scène susceptible de simplifier la tâche de la comédienne et de faire un peu retomber la pression qui pèse sur ses épaules :

Tout au long du poème, votre regard est fixe et axé sur un point juste au-dessus de la caméra […]. Conséquemment, rien n’empêche de placer sur la caméra un carton où la strophe sera inscrite en grosses lettres, pour vous servir d’aide-mémoire. Nous ferons les prises strophe par strophe. Le texte, le rythme, l’intention vous seront déjà familiers. Donc, tout ira sans encombres. Le tournage aura lieu dans le grand bureau du Carrosse, où nous serons tout à notre aise, et où il n’y a pas de bruit[111].

La formule, ainsi présentée, semble d’une simplicité biblique : tourner, avec la même équipe artistique et technique, trois versions – française, allemande, anglaise – qui seront distribuées simultanément. Pourtant, il y aura loin de la coupe aux lèvres… Lors du tournage de la version française, en juillet 1960, aucune de deux traductions n’est bien entendu prête. Ce n’est que le 1er août que Marianne demande à Truffaut l’autorisation « de voir ces adaptations de très près, comme j’ai d’ailleurs commencé à le faire avec le très sympathique fils Ophuls[112]. » À la fin du même mois, Truffaut annonce un peu prématurément à Cocteau que les « versions, l’allemande (établie par Marcel Ophuls) et l’anglaise […], terminées, n’attendent + que [son] imprimatur[113] ». Dans le même temps, Marcel Berbert, le directeur de production des Films du Carrosse, adresse à Marcel Ophuls – fils de Max Ophuls et lui-même futur réalisateur – un contrat pour la traduction allemande d’Anna la bonne. En échange, il recevra « 3% […] de l’exploitation, dans le monde entier, du film dans la version allemande », ainsi qu’un à-valoir de 500,00 francs sur le pourcentage[114].

À cette date, il est prévu de tourner les deux versions étrangères à la fin de l’année 1960, après l’intervention chirurgicale bénigne que Marianne Oswald doit subir à la mi-octobre. Mais, bien entendu, rien ne se passera comme prévu. Pendant toute l’année 1961, la comédienne n’en finit pas de convoquer régulièrement le pauvre Ophuls pour lui imposer sans cesse d’ultimes retouches, tout en pestant contre les retards que lui impose la production.

Peu versé dans la langue de Goethe, Jutra en est réduit à se « tenir dans une expectative presque passive pour ce qui est de l’allemand[115] ». Il en va tout autrement de la version anglaise, rédigée dans une langue qu’il maîtrise parfaitement. Cette fois, il travaille en étroite collaboration avec Stephen Coulter, un journaliste et écrivain britannique vivant à Paris[116], et opère quelques choix rationnels : il met de côté la rime et la prosodie au profit de vers libres, renonce à certains calembours intraduisibles – la java (danse) / faire la java (expression) – et opte pour un dépouillement qui préserve l’ironie sous-jacente du poème. Satisfait par la version ainsi obtenue, il laisse tout de même la porte ouverte à Marianne, l’informant que « si certains passages ne [lui] conviennent pas, nous les modifierons à votre gré[117] ». Peine perdue. En février 1961, Jutra confie son exaspération à Truffaut :

Chaque fois qu’il en a été question, Marianne s’est rebiffée, clamant que c’était une traduction littérale et plate, refusant toute discussion, n’apportant aucune suggestion positive, laissant seulement deviner une propension au cliché soi-disant poétique, carrément désastreux[118].

Quelques mois plus tard, face à l’impasse dans laquelle se trouvent les deux traductions, Truffaut endosse son costume de « méchant producteur » pour tancer vertement la comédienne :

Il est de notre intérêt comme du vôtre de tourner ces deux versions étrangères de manière à pouvoir faire circuler le film hors de France. Mais je crains que bientôt ces traductions successives arrivent à coûter plus cher que l’achat des droits d’auteur et même que le film entier, ce qui est absolument aberrant[119].

Comment expliquer l’attitude résolument obstructive de Marianne, alors qu’elle avait elle-même suggéré à la production le tournage de ces versions allemande et anglaise ? Sans doute parce qu’en refusant de valider, les unes après les autres, les traductions proposées, en pestant contre ce travail qui lui fait « perdre beaucoup de temps[120] », la comédienne a trouvé le moyen imparable de repousser indéfiniment l’épreuve d’un tournage qu’elle espère autant qu’elle le redoute. À la fin de l’année 1961, de guerre lasse, Truffaut renoncera définitivement au tournage de ces deux versions étrangères.

Un « chapeau Cocteau » ?

En août 1960, Claude Jutra écrit à Marianne Oswald pour lui faire part d’un point de détail qui lui tient très à cœur :

François [Truffaut] a touché Cocteau pour lui demander d’apparaître au début du film, avec le trucage que je vous ai déjà expliqué[121]. Nous n’avons pas encore de réponse, mais nous sommes sûrs que Cocteau sera d’accord[122].

Le projet est donc de confier au poète l’honneur d’introduire lui-même Anna la bonne par une accroche liminaire. Pour surprenant qu’il puisse paraître, ce procédé était assez répandu dans le cinéma français des années 1930, au début du parlant. Il visait, en quelque sorte, à faire parrainer une œuvre cinématographique par une personnalité – sommité scientifique ou gloire littéraire – faisant autorité dans son domaine. En 1933, le cinéaste Jacques de Baroncelli place ainsi, en ouverture de son film Gitanes, un prologue parlé de Colette « à visée clairement promotionnelle[123] ». Le cas d’Anna la bonne peut être considéré comme un épigone tardif de ce procédé publicitaire. Auteur de l’œuvre adaptée et ami proche de son interprète principale, Jean Cocteau avait évidemment toute légitimité pour remplir brillamment ce rôle.

Le fonds François Truffaut de la Cinémathèque française conserve le tapuscrit de deux présentations brèves, non datées, destinées à introduire le film de Claude Jutra. La première, intitulée Marianne Oswald et signée Cocteau, est en vers libres :

Elle flambe…

Elle bouscule…

Elle fonce…

Elle aime

A la manière

Dont les autres détestent…

D’une petite chanson parlée

Anna la bonne

Elle a fait une œuvre[124].

La seconde, anonyme et intitulée Anna la bonne, est plus brève :

Cent mille femmes chantent par la bouche de Marianne Oswald.

Cent mille blessures aux lèvres écarlates[125].

L’usage auquel on destine l’une ou l’autre de ces citations va varier au fil des mois. Dans un premier temps, elle doit être dite par le poète, face à la caméra. « Jutra est anxieux de votre accord pour le plan d’ouverture d’Anna la bonne, écrit Truffaut à Cocteau en août 1960. La phrase qu’il préfère est celle : « mille voix parlent par sa bouche » [sic], etc.[126]. » Face au silence du poète, le cinéaste va être amené à changer son fusil d’épaule. Une version de travail de la continuité d’Anna la bonne atteste que, désormais, la citation n’est plus destinée à être lue par Cocteau, mais incrustée dans l’image, après ou sur un portrait de Marianne Oswald dessiné par Jean Cocteau. En définitive, pas plus le prologue filmé que la citation incrustée ne figureront en exergue d’Anna la bonne. Tout laisse donc à penser que Jean Cocteau n’a jamais participé à l’enregistrement de ces citations devant la caméra de Jutra.

Un montage au long cours

Monopolisé par la post-production de son film Tirez sur le pianiste, puis immobilisé par une opération chirurgicale, Truffaut va laisser passer beaucoup de temps avant de visionner Anna la bonne avec son œil de professionnel aguerri, puis de rédiger une analyse critique de son montage, effectué en collaboration avec Annie Tresgot, une monteuse débutante. Le 1er novembre 1960, il adresse une lettre sévère à Claude Jutra, rentré au Canada :

Le film s’est dégradé à chaque étape depuis les séances de rushes qui étaient si prometteuses […]. Le défaut de votre film est qu’il reste décoratif[127] par rapport au poème d’où la déception de Cocteau lui-même […]. Je crois beaucoup à l’épreuve des visions successives et c’est cette épreuve qui est terrible pour votre film : on ne s’y habitue pas, on le prend en grippe. Au début, j’ai cru que c’est parce que je connaissais le poème par cœur que les interruptions me faisaient tant souffrir. Mais, ayant fait l’expérience de montrer le film à des gens qui ne le connaissaient pas ou ne s’en souvenaient guère, je suis certain que ce procédé est inadmissible[128].

À partir de ce constat, Truffaut adresse à Claude Jutra une liste de préconisations : resserrer le montage à l’aide de micro-coupes, supprimer tous les plans longs et ramener le film à une longueur totale de 300 mètres, soit une durée d’environ 10 minutes. Sachant pertinemment que toute « collaboration internationale est impossible[129] », quel modus operandi peuvent bien instaurer les deux hommes ? En novembre 1960, Jutra se fait expédier, à Montréal, les chutes d’Anna la bonne ainsi qu’un contretype négatif. Son premier projet est de faire tirer, à partir de ce dernier, deux copies positives destinées à réaliser deux montages différents : « un en n’employant le métrage illustratif que comme prologue [version Truffaut], l’autre selon mon découpage en alternance, mais réduit à 300 m. [version Jutra][130] ». Trois mois plus tard, Jutra se ravise. Il ne réalisera finalement qu’un seul montage synthétisant les deux « versions », susceptible de rallier tous les suffrages :

J’ai travaillé deux jours au montage, coupant allègrement. Non pas de façon aussi systématique que votre suggestion (enlever deux secondes de part et d’autre de chaque collure), mais en court-circuitant de nombreuses scènes, et en ne gardant que l’essentiel, c. à d. les rapports entre les deux femmes, et les principaux éléments de l’atmosphère[131].

Fin avril 1961, Claude Jutra se rend à Paris en emportant sous son bras la bobine du nouveau montage d’Anna la bonne. C’est un Truffaut enthousiaste, alors en plein tournage de Jules et Jim, qui le découvre et écrit aussitôt à Cocteau :

Le poème est [toujours] interrompu mais le film est méconnaissable. Nous avons hâte de vous le montrer ; Marianne ne sait pas encore, motus, Wiéner idem. Soyez, je vous prie, le premier spectateur. Ensemble nous aviserons comment circonvenir les uns et les autres et contenter tout le monde et son père[132].

Même si les archives n’en gardent pas trace, tout laisse à penser que Cocteau a validé cette version quasi-définitive. Mais il reste encore à réaliser toute la post-production d’Anna la bonne : montage du négatif, repiquage optique du son, étalonnage et tirage des copies… Malgré les lettres dont Marianne pilonne le secrétariat de Truffaut, celui-ci se presse mollement. Pour quelle raison ? D’abord parce qu’il est très occupé par le montage et la post-production de son propre film, Jules et Jim. Ensuite parce qu’en espérant toujours commercialiser simultanément les trois versions d’Anna la bonne, il n’éprouve aucune urgence à mettre la dernière touche à la version française, alors que les deux autres – allemande et anglaise – ne sont toujours pas tournées.

Fin juillet 1962, Truffaut demande à Jutra l’autorisation de « remanier légèrement le montage d’Anna la bonne. Je ne couperai probablement pas plus de 60 secondes[133] ». « Je vous donne carte blanche et vous souhaite bonne chance[134] », lui répondra en retour le réalisateur. À la fin de l’année 1962, Anna la bonne avait – enfin ! – trouvé son métrage définitif : 265 mètres.

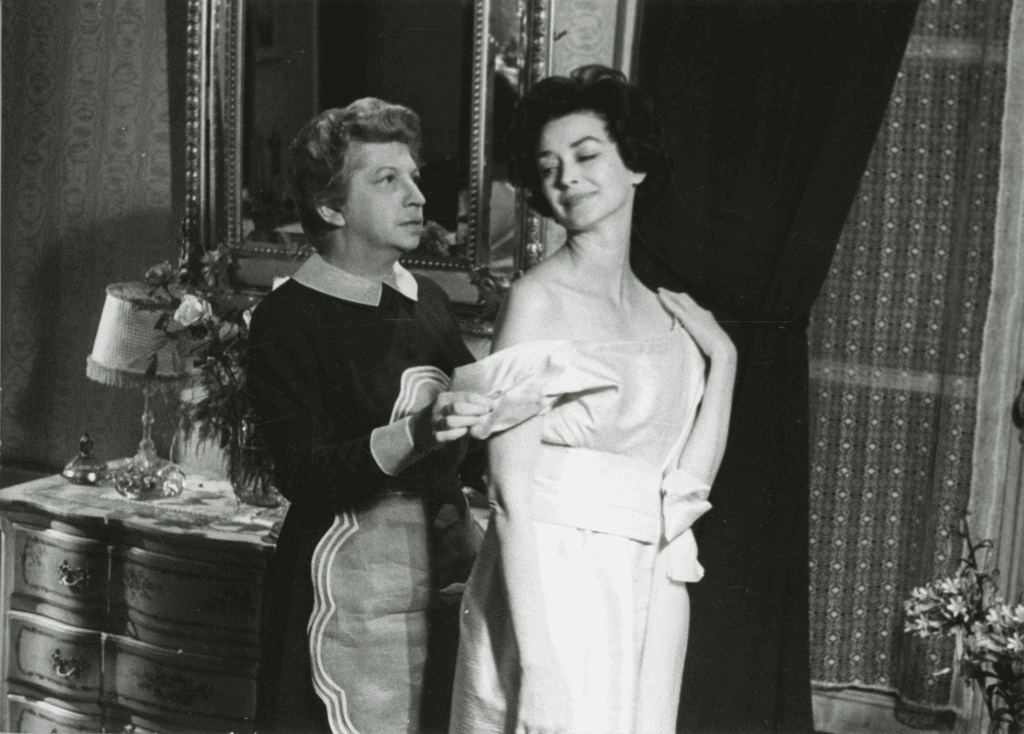

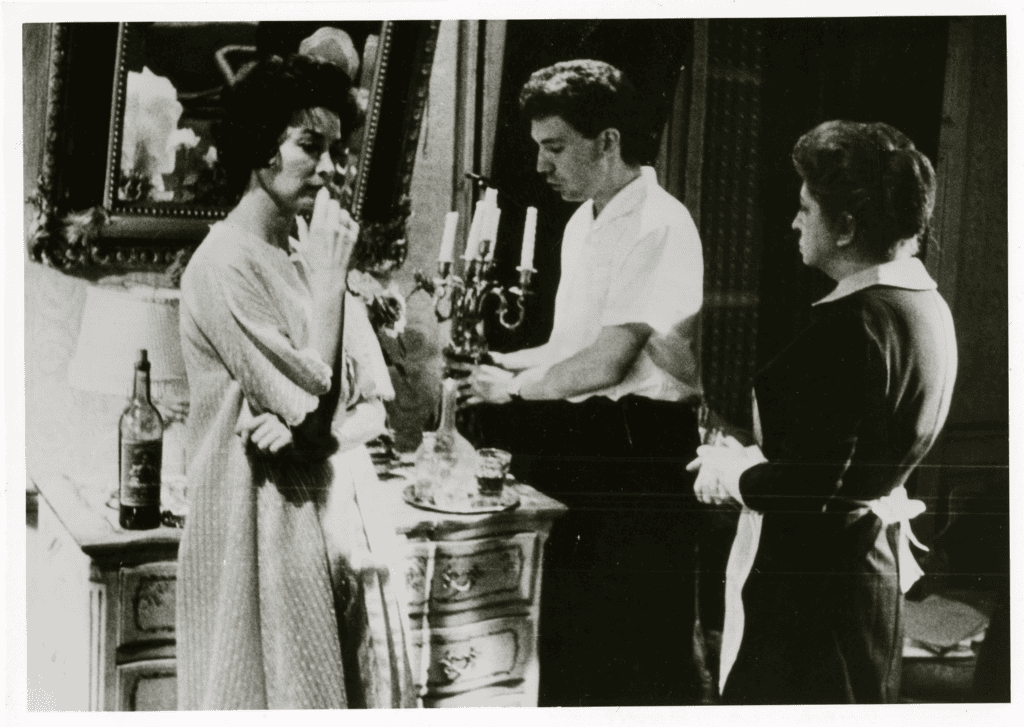

Photo Jack Nisberg / Les Films du Carrosse, coll. Cinémathèque française.

Présentations en festival

La présentation de courts métrages dans des festivals de cinéma internationaux est un passage obligé : elle permet de donner de la visibilité aux œuvres et, surtout, d’en vendre les droits d’exploitation à différents distributeurs étrangers participant à la manifestation. Anna la bonne ne déroge pas à la règle. Début 1961, Truffaut espère encore que le film fera partie de la sélection du prochain Festival de Cannes, pour la plus grande joie de Jutra :

Je suis heureux de constater […] que vous songez toujours à l’envoyer à Cannes […]. La perspective de Cannes m’aiguillonne et je vais redoubler d’empressement. C.à.d. que je vais précipiter l’exécution de la musique[135].

Anna la bonne n’étant pas prêt pour le rendez-vous cannois, la première présentation publique du film aura finalement lieu au 2e Festival international du film qui se tient à Montréal du 11 au 17 août 1961. Présent aux Rencontres internationales de cinéastes[136] mais absent du festival qui leur fit suite, Truffaut en est réduit à se faire relater la réception du film par Jutra :

Je crois qu’Anna a été bien reçu dans l’ensemble. Applaudissements à l’apparition de mon nom au générique à la présentation du festival […]. Assez bons applaudissements à la fin du film. On a sans doute été déçu par l’extrême brièveté du film, que l’on croyait plus important, après en avoir tant entendu parler. Certains sont choqués par la personnalité de Marianne, par son accent, ses intonations. Certains n’aiment pas Cocteau. J’ai reçu pas mal de compliments, mais de la part d’amis. Peut-on s’y fier[137] ?

La logique aurait voulu qu’Anna la bonne figure également dans la compétition des deux plus grands festivals européens des années 1960 dédiés à ce format : les Journées internationales du film de court métrage de Tours et le Festival international du court métrage d’Oberhausen (Allemagne). Mais, déjouant obstinément toutes les logiques promotionnelles, le film ne fut pas du tout sélectionné par le festival allemand[138]. En décembre 1961, la VIIe édition du festival tourangeau sélectionna bien Anna la bonne mais pour le reléguer dans un programme de « films hors compétition », qui lui enlèvera beaucoup de visibilité. Dans l’imposante revue de presse du festival que nous avons consultée, seul Michel Pérez, le critique de Combat, évoque furtivement le film, parlant d’« un exercice de virtuosité un peu vain, où deux ou trois plans nous plongent tout à coup dans l’univers fascinant de Jean Genet[139] ».

Distribution et accueil

Le principal débouché commercial d’un court métrage est d’être acheté par un distributeur français afin de compléter un programme et de figurer en première partie d’un long métrage. Fort de ce principe, François Truffaut va proposer Anna la bonne aux différents distributeurs de ses films : d’abord Cinédis pour Jules et Jim (janvier 1962), puis la 20th Century Fox pour le film collectif à sketches, L’Amour à vingt ans (juin 1962). En vain. En juillet 1962, le cinéaste-producteur ne peut cacher plus longtemps sa déconvenue à son ami Jutra :

Des quatre courts métrages produits par Les Films du Carrosse[140], seul Anna la bonne reste invendu à notre grande surprise, je dois dire. Les distributeurs rechignent soit contre Cocteau, soit contre le film, le plus souvent contre Marianne dont la tête ne leur revient pas[141].

Au-delà de l’échec artistique, c’est bien entendu un manque à gagner pour la société de production. Heureusement, les différents régimes d’aide instaurés par le CNC mettront un peu de baume sur les plaies du producteur dépité. Anna la bonne va se voir attribuer, en juillet 1962, une Prime à la qualité d’un montant de 6 880 NF avant de recevoir, en mai 1963, le soutien financier de l’État à l’industrie cinématographique, d’un montant 10 000 NF[142]. À force d’obstination, les Films du Carrosse parviendront à vendre les droits d’Anna la bonne au distributeur français Athos Films qui, en mai 1964, le programmera en première partie du long métrage de François Truffaut, La Peau douce. Une sortie tardive, marquée par le « silence assourdissant » de la presse spécialisée à l’égard du court métrage. Dans l’importante revue de presse consacrée au film de Truffaut, pas une ligne n’est en effet dévolue à Anna la bonne. Comment l’expliquer ? Principalement en raison du caractère éminemment désuet de l’œuvre, en décalage total avec la modernité qui fleurit alors sur les écrans. À mettre au passif du film : tout d’abord le jeu emphatique de Marianne Oswald reposant sur une gestuelle outrancière, des roulements d’yeux et un phrasé saccadé qui égrène les syllabes de manière artificielle. Ensuite, le dispositif résolument théâtral qui, en alternant déclamation du poème et reconstitution, enlève au spectateur toute possibilité de se laisser happer par le récit fictionnel. Enfin, l’ambiance morbide, très « fin de siècle », dans laquelle baignent en permanence les personnages du drame. Seule trace de modernité notable dans tout le film : le plan-séquence des jambes d’Anna grimpant précipitamment les marches de l’escalier de l’hôtel pour répondre à l’appel de Mademoiselle Lee, réalisé caméra à l’épaule.

Anna la bonne paiera au prix fort son caractère désuet, ne séduisant ni la presse spécialisée, ni le public des salles obscures. Même en additionnant les recettes d’exploitation des trois pays francophones dans lequel il a été exploité – Belgique, Canada, France – et les diverses primes allouées, en décembre 1965, il affichera encore un déficit – jamais épongé – de près de 10 000 NF. Cinquante-huit ans après sa sortie en salles, Anna la bonne n’est toujours pas sortie du purgatoire. À ce jour, il n’existe ni édition dvd, ni numérisation du film – seulement quelques (rares) copies de cinémathèques en 35 mm, frappées par les stigmates du temps, accessibles aux seuls chercheurs et universitaires. Si le Festival du Film Maudit – jadis présidé par Jean Cocteau – existait encore, nul doute qu’Anna la bonne mériterait d’y figurer en bonne place…

Annexes d’Anna la bonne.

1. Fiche technique

| Pays | France |

| Réalisation | Claude Jutra |

| Production | Les Films du Carrosse (François Truffaut) |

| Directeur de production | Marcel Berbert |

| Date et lieux de réalisation | 5 au 20 juillet 1960, hôtel du Périgord, théâtre de l’Alliance française, Ambassade du Canada à Paris |

| Date de projection | 20 avril 1964, en 1ère partie de La Peau douce |

| Format | 35 mm/ noir et blanc |

| Durée | 9 mn. |

| Œuvre originale | Jean Cocteau, Anna la bonne (chanson) |

| Scénario et adaptation | Claude Jutra |

| Images | André Mrugalsky |

| Assistant réalisateur | Isidro Romero |

| Son | Lucien Perini |

| Chef machiniste | Bernard Largemains |

| photographe de plateau | Jack Nisberg |

| Maquilleuse | L. Fidler |

| Montage | Annie Tresgot |

| Musique | Maurice Blackburn |

| Interprétation musicale | Roger Bernhard, Daniel McRae, Maurice Blackburn |

| Interprètes | Marianne Oswald (la bonne/ la récitante), Dorian Leigh (Annabel Lee) |

| Genre | Drame |

| Statut | Cinémathèque française |

2. Découpage intégral après montage et dialogues in-extenso[143]

La Cinémathèque française présente / Les Films du Carrosse présentent / Marianne Oswald / dans un film de Claude Jutra / Anna la bonne / d’après l’œuvre de Jean Cocteau – musique de l’auteur / avec Dorian Leigh – images André Mrugalsky – montage Annie Tresgot – La robe du soir de Mme Leigh est de Lanvin Castillo – visa de censure cinématographique n°23637.

Musique d’époque : une java.

Vue en plongée sur une scène de théâtre. Des rideaux gris, puis des rideaux noirs s’ouvrent, accompagnés par un traveling avant. Marianne Oswald apparaît devant la rampe, en plongée, sous les feux d’un projecteur, vêtue d’une robe noire. Elle regarde en direction de la caméra qui avance vers elle, puis lance à la cantonade :

Anna, la bonne, chanson parlée de Jean Cocteau.

Fondu. Travelling avant vers un lampadaire. Dans une chambre obscure, trouée de puits de lumière, Mlle Lee, une élégante créature couverte d’une fourrure, de dos, se mire dans un miroir. Elle se retourne, marche vers nous, laisse tomber sa fourrure au sol et porte la main à sa tête. Elle se défait de ses boucles d’oreilles, de son collier, jetés dédaigneusement sur la table de sa coiffeuse. Mademoiselle Lee, confortablement installée dans une méridienne : la caméra part de ses pieds et remonte jusqu’à cadrer son visage grave, les yeux fermés. Raccord dans l’axe : plan large, en plongée, de Mlle Lee assise. Un faisceau lumineux nimbe son corps, deux bouquets de fleurs sont disposés à ses côtés.

Ah ! mademoiselle, ah ! mademoiselle (voix off)

Gros plan visage de la récitante, sur la scène, visage nimbé de lumière. Un travelling arrière s’enclenche dès le début du poème.

Mademoiselle Annabel,

Mademoiselle Annabel Lee

Depuis que vous êtes morte

Vous avez encore embelli.

Chaque soir, sans ouvrir la porte,

Vous venez au pied de mon lit.

Mademoiselle, mademoiselle,

Mademoiselle Annabel Lee.

La caméra commence un long voyage à travers la chambre. À l’aide d’une série de travellings de gauche à droite, elle s’attarde sur un bouquet de fleurs, des lampes chandeliers à pampilles, le portrait photographique d’un homme, une statuette de femme, une pendule baroque, une lampe et un téléphone-chandelier posés sur une table de chevet, un lit, etc., tandis qu’en voix off, la récitante poursuit sa litanie :

Sans doute vous étiez trop bonne,

Trop belle et même trop jolie…

On vous portait des fleurs comme sur un autel.

Et moi, j’étais Anna la bonne,

Anna, la bonne de l’hôtel.

Vous étiez pourtant si polie

Et peut-être un peu trop polie.

Vous habitiez toujours le grand appartement

Et la chose arriva je ne sais plus comment.

Gros plan d’une main qui, dans la pénombre, cherche puis agrippe le pommeau d’une sonnette. Travelling avant sur le tableau d’appel d’office pour cadrer en gros plan le n°12 bis qui s’allume tandis qu’une sonnerie retentit. Gros plan d’Anna (Marianne Oswald) en costume de bonne qui sursaute et lève les yeux vers le numéro allumé. Raccord dans l’axe : la même, en plan large avec, au premier plan, une théière et une tasse posées sur un plateau. Anna se lève. Début d’une musique jazz. Plan large du hall de l’hôtel, illuminé par un grand lustre baroque. Une porte s’ouvre et laisse passer Anna, reflétée par des miroirs ; elle referme la porte et marche en direction de l’escalier. Une caméra portée à l’épaule cadre en gros plan ses jambes foulant d’abord le carrelage du hall, puis grimpant précipitamment l’escalier. Travelling ascendant devant une porte de l’hôtel pour aller cadrer, en gros plan, le numéro de la chambre : 12 bis.

Anna ouvre la porte. Gros plan de son visage, entouré d’un halo de lumière. Elle sourit et referme la porte derrière elle, s’avance vers la caméra, puis sort du champ.

Anna, placée derrière Mademoiselle, l’aide à se déshabiller ; celle-ci sort du cadre par la gauche de l’écran, laissant seule Anna, de dos, penchée. Elle se retourne et se place de profil ; elle tient un verre dans sa main gauche et un compte-gouttes dans sa main droite. Anna vient se placer face à la caméra qui la cadre en gros plan tandis qu’elle commence à verser les gouttes dans le verre.

La récitante, sur scène, filmée en plan américain :

Si. Bref, j’étais celle qu’on sonne.

Vous m’avez sonnée une nuit

Comme beaucoup d’autres personnes

Et ce n’est pas assez d’ennuis

Pour… enfin… pour qu’on assassine.

Nous autres, on travaille, on dort :

Les escaliers… les corridors…

Mais vous, c’étaient les médecines

Pour dormir : « Ma petite Anna,

Voulez-vous me verser dix gouttes…

Dix, pas plus ! » Je les verse toutes.

Je commets un assassinat.

Gros plan de la tête d’Anna, floue au fond de l’image, et de la main nette au premier plan, versant les gouttes. Anna tourne la tête vers la droite. Elle sort du champ puis revient. Dans sa main droite, le compte-goutte a été remplacé par le flacon. D’un geste décidé, la main d’Anna vide minutieusement la totalité du flacon dans le verre. Gros plan de la main reposant le verre et le flacon vide sur le plateau. Gros plan d’Anna de dos, puis versant de l’eau dans le verre, tandis que Mademoiselle passe derrière elle.

Plan large de Mademoiselle dans la lumière et Anna dans la pénombre, de part et d’autre du miroir. Anna sort du champ et va saisir, sur la cheminée, un chandelier allumé. Elle l’apporte à Mademoiselle qui continue à se déshabiller face au miroir. Gros plan du visage de Mademoiselle face au miroir, arrangeant sa coiffure. Gros plan de sa main prenant un collier dans une boîte. Plan large de Mademoiselle, de trois-quarts dos, présentant un collier dans ses mains, et d’Anna, passant derrière elle afin de rapprocher le chandelier.

Gros plan du visage de Mademoiselle, essayant un collier. Gros plan du chandelier brandi par Anna. Travelling suivant le déplacement du chandelier dans la pièce. Gros plan du visage souriant d’Anna, les flammes du chandelier sous les yeux. Gros plan du visage de Mademoiselle qui pose un diadème sur son front, puis se tourne vers Anna. Gros plan du visage d’Anna, souriante, sur lequel Mademoiselle vient déposer, puis retirer, le même diadème sur le front. Gros plan de la main de Mademoiselle saisissant le verre posé sur le plateau. Gros plan de son visage en train de boire le médicament. Gros plan de profil d’Anna, l’air soudain grave, puis travelling descendant vers les trois bougies illuminées.

La récitante, de face, sur scène, en plan américain. Un travelling avant s’enclenche au début du poème jusqu’à la cadrer en gros plan :

Que voulez-vous, j’étais la bonne ;

Vous étiez si belle, si bonne,

Vous receviez un tas de gens,

Vous dépensiez un tas d’argent,

Et les sourcils qu’on vous épile,

Les ongles… et le sex-appeal !

Ah ! Mademoiselle, mademoiselle,

Mademoiselle Annabel,

Mademoiselle Annabel Lee,

Depuis que vous êtes morte,

Vous avez encore embelli,

Mademoiselle… mademoiselle…

Mademoiselle Annabel Lee.