Communication présentée lors du colloque sur Shakespeare et la Musique, Metz, octobre 2016.

Commençons par situer Jean Cocteau , ce jeune homme de 23 ans qui, en 1912, a déjà publié trois recueils de poèmes : La Lampe d’Aladin (1909), Le Prince frivole (1910) et La Danse de Sophocle (1912). En 1910, la revue Le Témoin a publié une plaquette de luxe consacrée à Vaslav Nijinski qui fait une part égale aux six vers de Cocteau et aux dessins de Paul Iribe (Paris, Société générale d’impression).

Depuis la matinée du 4 avril 1908 organisée par l’acteur Édouard de Max pour lancer le jeune poète, celui-ci fréquente le Tout-Paris. Par les souvenirs des uns et des autres, leurs correspondances ou leurs souvenirs, mais aussi par les portraits réalisés par ses amis peintres à cette époque, nous connaissons le réseau littéraire et artistique de ce jeune homme à l’avenir si prometteur[1].

Cocteau se familiarise peu à peu à l’écriture de théâtre : Sisowath en balade s’est jouée dans le cadre d’une revue de fin d’année du cours privé de M. Dietz, le 10 décembre 1906. Trois autres projets ne connaissent pas de représentation scénique, mais attestent ses essais théâtraux : Le Portrait surnaturel de Dorian Gray, adapté du roman d’Oscar Wilde, est écrit en collaboration avec Jacques Renaud en 1909[2]. Au cours de l’année 1913, Cocteau écrit une autre pièce inédite, Elisabeth Patter, pour laquelle il cherche des procédés modernes de mise en scène[3]. Il y a aussi sa participation à Albion ou le Parfait Gentilhomme, projet du peintre Jacques-Émile Blanche[4] qui, dans son Journal de 1913, parle de sa collaboration avec Cocteau, mais auquel ce dernier n’a jamais fait allusion par la suite[5]. Ces diverses tentatives montrent un Cocteau bouillonnant d’impatience d’expérimenter de nouvelles voies (et voix) d’expression.

Deux autres expériences, réalisées avec le compositeur Reynaldo Hahn[6], le frottent à la musique de scène et à la chorégraphie : La Patience de Pénélope, sorte d’opéra-bouffe avec chœur dont Cocteau écrit les vers, et André Paysan la prose. Ce « mensonge en un acte » se monte lors d’une représentation privée, le 10 février 1910, chez le couturier Jacques Doucet, collectionneur et mécène. Deux ans plus tard, Le Dieu bleu, ballet basé sur un scénario de Cocteau et de Frédéric de Madrazo, remporte un demi-succès au Théâtre du Châtelet par les danseurs des Ballets russes le 22 avril 1912.

Cocteau expérimente aussi d’autres domaines artistiques, notamment avec la création de la revue éphémère au format carré Schéhérazade : Album mensuel d’œuvres inédites d’art et de littérature, qui connaît six numéros entre le 10 novembre 1909 et le 15 mars 1911. De rédacteur en chef au premier numéro, Cocteau est ensuite promu deuxième directeur, entre François Bernouard et André Paysan. Au cinquième numéro, le nom de Cocteau disparaît. Le dessinateur Paul Iribe y participe avec des dessins de style Art nouveau. Cette revue de luxe ne publie que des œuvres de contemporains et associe poèmes, musique et dessins. Dans le quatrième numéro (15 juillet 1910) paraît le premier poème de Cocteau mis en musique[7].

Depuis 1908, Cocteau écrit aussi des articles de critique artistique dans Gil Blas, Comœdia, Le Témoin[8]. Ses premiers dessins publiés datent de 1909[9] : Le Témoin reproduit un portrait-caricature de Sarah Bernhardt (21 mai), suivi par celui de l’actrice Madeleine Carlier (20 novembre)[10]. Fervent admirateur des Ballets russes de Serge de Diaghilev, il croque plusieurs de ses danseurs dans Comœdia qui publie aussi deux affiches remarquées pour Le Spectre de la rose, illustrant Vaslav Nijinski et Tamara Karsavina en 1911.

Le Rêve d’une nuit d’été (1912)

Il me faut tout d’abord reconnaître ce que je dois à Olivia Mattis,[11] qui a étudié ce projet avant moi et sans laquelle cet article n’existerait pas. Ornella Volta et Brigitte Borsaro ont repris ses analyses pour émettre de nouvelles hypothèses dont nous reparlerons[12].

On a longtemps cru que Cocteau avait conçu son premier projet d’adaptation du Midsummer Night’s Dream en 1913. Or un manuscrit inédit de Cocteau titré Le Rêve d’une nuit d’été est réapparu à la fin du XXe siècle et porte au verso d’un des 51 feuillets un poème sur Alger évoquant son voyage de mars-avril 1912. Ce texte ne figure pas dans le Théâtre complet de Cocteau publié dans La Pléiade en 2003, mais a pourtant été brièvement présenté par Ornella Volta en 2000 et Brigitte Borsaro trois ans plus tard[13]. Nous en reprenons les éléments essentiels.

Manuscrit incomplet, il y manque le IVe acte et le début du Ve acte (sa fin est écrite d’une autre main), le texte ne correspond sans doute pas à la version définitive des répétitions de 1915. Selon Volta, cette « traduction transposée » correspond davantage « à la transposition d’une autre traduction », celle de François-Victor Hugo de 1865. L’auteure a comparé les deux versions et remarque que Cocteau utilise des expressions plus modernes du langage parlé ; par ex., « fuir » est remplacé par « vider la place », « exténué » par « mort de fatigue », « bien amusant » par « tout à fait rigolo ». Une étude plus approfondie du manuscrit retrouvé permettrait de vérifier si les transpositions ou adaptations faites par Cocteau sont basées sur cette édition de 1865 ou sur une édition qui lui est plus contemporaine[14]. Cocteau avait sans aucun doute connaissance de la luxueuse plaquette du Songe d’une nuit, illustrée de compositions en couleurs collées sur carton fort par le Britannique Arthur Rackham et tirée à 300 exemplaires in-4 par Hachette en 1909[15].

Selon Borsaro, la chemise contenant le manuscrit inédit porte le nom et les rôles de la plupart des interprètes envisagés[16] : Tellegero (Thésée) ; le fils de Tristan Bernard, Jean-Jacques, alors jeune dramaturge (Lysandre) ; Claudius, pseudonyme pris par Maurice Jouet Lamiduet, figure du café-concert (Quince) ; Moricey (Souwg [pour Snug]) ; le chansonnier Dranem (Bottom) ; le prestidigitateur Léon Morton (Flûte) ; l’acteur Raimu que Cocteau orthographie « Rému » (Snout) ; l’acteur Louis-Jacques Boucot (Starveling) ; la danseuse des Ballets russes Natalia Trouhanova (Hippolyte) ; la tragédienne, sociétaire de la Comédie-Française Gabrielle Colonna-Romano (Hermia) ; le comédien Max Dearly (Oberon) ; l’actrice Madeleine Lély (Titiana) ; la chanteuse de cabaret Mistinguett (Puck) ; la danseuse aux voiles spectaculaires Loïe Fuller « et ses petites » (les Fées). Vouloir réunir sur une même scène des acteurs de théâtre, des chansonniers, des vedettes de cirque, de music-hall ou du café-concert, c’est manifestement s’écarter d’une mise en scène traditionnelle.

Cocteau envisage de monter sa pièce durant la saison 1913-1914 du Théâtre des Champs-Élysées. Un petit entrefilet de la revue Comœdia du 28 août 1913 annonce que Gabriel Astruc produira, lors de sa prochaine saison, la « curieuse adaptation que M. Jean Cocteau a faite du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn ». Le titre du Rêve sera désormais abandonné pour celui du Songe. Cocteau demande à Astruc de rectifier l’information, car son projet n’est pas une adaptation de la musique de Mendelssohn, mais du texte de Shakespeare[17]. Astruc s’exécute et informe les lecteurs qu’il consacrera quelques soirées de sa saison 1913-1914 « à de grands ouvrages dramatiques accompagnés de musique de scène, notamment Le Songe d’une nuit d’été, de M. Jean Cocteau avec la musique de Mendelssohn[18] ». Or Astruc ne dirige le nouveau Théâtre des Champs-Élysées qu’une seule saison : bien que ses productions[19] remportent un franc succès, son bilan financier et des intrigues en tout genre le conduisent à la fermeture du théâtre en décembre 1913.

Pour les décors, Cocteau s’est adressé au peintre José Maria Sert dont il parle à un correspondant non identifié en ces termes : « La noblesse de cœur et la somptueuse intelligence de ce grand ami m’émeuvent chaque jour davantage […] Il imagine pour moi les décors de Midsummer Night’s Dream, et je me trouve à même de constater les féériques passe-passe qu’il exécute avec les trois dimensions »[20]. Installé à Paris depuis 1899, le Catalan Sert (1874-1945) est le compagnon de Misia Godebska, égérie de toute une génération de peintres, amie de Diaghilev et femme d’influence. En 1911, Sert décore les voussures du salon de musique de la princesse Polignac, mécène bien connue dans les milieux musicaux. L’année suivante, il fait de même dans le salon de Jacques-Émile Blanche. En 1912, Diaghilev lui passe la commande des décors de La Légende de Joseph qui sera créée en mai 1914. Il est aussi impliqué dans son grand œuvre, la décoration de la cathédrale Saint-Pierre de Vic en Catalogne à laquelle il sera occupé pendant plus de quarante ans. Il répond aussi à d’importantes commandes de particuliers pour de grands décors muraux. Aussi Sert n’a-t-il sans doute pas dû s’impliquer outre mesure dans le projet Cocteau dont les moyens financiers étaient limités[21]. De plus, la faillite d’Astruc est sans aucun doute la raison pour laquelle le projet – sous cette forme – n’aboutit pas.

Que savons-nous à ce stade ? Un manuscrit datant probablement de 1912 prévoit une distribution hétéroclite. La traduction reflète une « curieuse » adaptation de Shakespeare dans une mise en scène nouvelle, avec des interprétations également neuves, des décors en trois dimensions à réaliser par Sert, et le recours à la musique de Mendelssohn, sans autre précision. Cocteau voulait-il utiliser seulement l’Ouverture en mi majeur « A Misummer Night’s Dream », op. 21, composée après une lecture de la pièce en 1826, ou des extraits de la musique de scène du même nom (op. 61), comprenant onze pièces dont deux avec voix (soprano et alto) et chœurs[22], musique composée à la demande du roi de Prusse en 1842 pour illustrer une production de Ludwig Tieck?

Le Songe d’une nuit d’été (1914-1915)

Après la faillite d’Astruc, Cocteau n’abandonne pas totalement son projet. Une lettre non datée mise en vente le 25 juin 2015 devrait être étudiée avec plus d’attention par les spécialistes. Nous n’y avons pas eu accès, mais voici l’extrait concerné de la notice du catalogue de vente[23] : « […] “Je dicte Le Songe” ; la pièce triomphe à Londres “d’une manière inégalable” et il voudrait bien reprendre cette mise en scène, “plus la musique de nos vedettes”. On établirait la réclame sur cette simplification ».

L’auteur de cette notice date la lettre de 1913, ce que nous contestons pour deux raisons. La reprise de la pièce du Midsummer Night’s Dream à Londres ne date pas de 1913, mais du 6 février 1914, pièce avec laquelle Harley Granville Barker (1877-1946) réussit à asseoir sa réputation, après ses deux productions de l’année précédente, The Winter’s Tale et Twelfth Night. Ces trois productions shakespeariennes s’écartent d’une mise en scène classique pour faire place à une conception plus réaliste s’inspirant du déjà célèbre Autrichien Max Reinhardt[24]. Lorsque ce dernier vint à Londres au cours des années précédentes, la pièce du Dream ne figurait pas dans sa programmation. Demandons-nous au passage si ce n’est pas Jacques-Émile Blanche qui, se rendant régulièrement en Angleterre, a parlé à Cocteau du succès londonien de la pièce. La seconde raison qui nous confirme dans notre interprétation est la suivante : Cocteau exprime son souhait de reprendre la mise en scène avec de la musique « de nos vedettes », c’est-à-dire avec des musiques de France et non pas celle de Mendelssohn. Or le projet nouveau dont nous allons parler est précisément celui-là.

Cette lettre de février 1914 n’avait, jusqu’ici, pas encore été exploitée. Elle constitue le premier témoignage de la reprise du projet deux mois après la fermeture du Théâtre des Champs-Élysées. On pourrait même avancer que le projet de Cocteau et Astruc, apparemment suspendu, se poursuit dans une nouvelle direction ; les échos du succès londonien de la pièce les incitent à élaborer une production française originale.

Cet intérêt est d’autant plus fort qu’en juin 1914 se crée en Angleterre une Shakespeare Association dans le but de célébrer, deux ans plus tard, le tricentenaire de la mort de l’auteur anglais et de préparer des productions américaines, britanniques, allemandes, italiennes et françaises[25]. Quels étaient, au sein de cette association, les personnalités et metteurs en scène français sollicités[26] ? Une étude sur le sujet mériterait d’être menée. On peut supposer qu’il s’y trouvait l’homme de lettres et dramaturge Camille de Sainte-Croix qui, en 1909, avait créé la Compagnie française du Théâtre-Shakespeare : du 19 janvier 1910 au 3 mai 1911, il avait monté dix représentations shakespeariennes[27]. Remarquons au passage que ses mises en scène, dépouillées de décors, se jouaient devant des toiles peintes où les lieux étaient stylisés. Il est tout aussi probable que Lugné-Poe et Firmin Gémier aient été sollicités. Tous deux représentaient l’avant-garde théâtrale de l’époque. Lugné-Poe avait monté Mesure pour mesure en 1898 au Cirque d’été de Paris et y avait appliqué les principes définis dans son essai « Shakespeare sans décors[28] » : la forme circulaire de la piste du cirque donnait lieu à une série de numéros d’un spectacle forain exécutés par les acteurs[29]. Gémier, à la tête du Théâtre Antoine depuis 1906, venait de monter Hamlet, du 1er au 16 octobre 1913, pièce dans laquelle Lugné-Poe jouait le rôle principal. La mise en scène se caractérisait par une absence de décors figuratifs et une utilisation très étudiée des lumières[30].

Appropriation de Shakespeare

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le 4 août 1914, Berlin décide de maintenir les préparatifs de commémoration et affirme que « Shakespeare gehört der ganzen Welt » (Shakespeare appartient au monde entier). Shakespeare serait donc universel, au-dessus des conflits. Des querelles éclatent dans les journaux anglais et allemands, chaque pays voulant s’approprier Shakespeare afin de valoriser ses propres valeurs artistiques ou de justifier ses visées nationalistes. Pour la Grande-Bretagne, l’appropriation va de soi. Mais les Allemands avancent l’argument que Shakespeare appartient à la prose germanique du nord, au même titre que Goethe et Schiller[31]. Utiliser Shakespeare comme mythe fondateur de l’identité nationale allemande n’est pas une idée neuve[32]. Mais cette fois, l’appropriation s’effectue au plus haut niveau de l’État, comme le remarque Ton Hoenselaars[33] : le problème des Balkans est perçu comme une crise existentielle, exprimée par le chef d’état-major austro-hongrois Conrad von Hötzendorf par sa formule : « Um sein oder nicht sein handelt es sich » (Être ou ne pas être, c’est de cela qu’il s’agit). Parmi plusieurs journaux français qui reproduisent ces propos, citons L’Écho de Paris du 20 août 1914 qui réagit par un petit texte intitulé « Être ou en pas être » que nous reproduisons en entier, vu l’intérêt politico-littéraire du propos :

En vérité, l’heure est bien à la littérature. L’impérial cabotin qui dirige la nation allemande s’adonne en ce moment à la confection de proclamations mensongères dans leurs allégories et fausses dans leur ton. Voici un extrait de la plus récente :

« L’ennemi nous surprend en pleine paix. Courons aux armes.

Tout délai, toute temporisation, serait une trahison à la patrie.

Être ou ne pas être, telle est la question qui se pose à l’empire que nos pères ont fondé – être ou ne pas être la puissance allemande de l’empire allemand !

Nous résisterons jusqu’au dernier homme et au dernier cheval, et nous entreprendrons la lutte contre un monde d’ennemis. »

Il y a dans Hamlet, ces mots que croit devoir citer l’empereur allemand : « To be or not to be ! Être ou ne pas être ». Mais quand on cite Shakespeare, une autre réminiscence s’impose, celle-ci : « Il y a quelque chose de pourri ! »

Il y a quelque chose de pourri en Allemagne[34], c’est l’Allemand tombé dans l’abjection et la barbarie.

Quand on tue les hommes en pleine paix et que l’on massacre les enfants à la guerre, quand on manque à toutes les lois de l’honneur et de la guerre, et qu’on a encore l’hypocrisie de se réclamer du nom de dieu pour couvrir ses infamies, on n’est plus un empereur, on est un chef de brigands.

Transformation du projet suite à la déclaration de guerre

L’entrée en guerre de la France a un impact considérable sur la manière dont Cocteau va réorienter la conception de sa pièce. Parallèlement, le jeune poète crée une revue avant-gardiste avec son ami Paul Iribe : Le Mot, quiconnaît vingt numéros entre le 28 novembre 1914 et le 1er juillet 1915. Sous des dehors satiriques, cette feuille qui se déplie au format inhabituel de 44 x 28 cm s’affiche comme une réplique graphique et littéraire (certes bien modeste) au conflit qui fait rage dans les tranchées. Par cette revue antiallemande, le réformé Cocteau s’implique dans cette « union sacrée » sollicitée par Raymond Poincaré. Paul Iribe dessine des couvertures remarquables par leur perception du conflit.

Cocteau y fait la guerre à l’ennemi et s’affirme comme un combattant aux avant-postes artistiques[35]. Sous le pseudonyme de Jim, il dessine lui aussi des couvertures et une soixantaine de dessins satiriques de plus en plus agressifs. Sa plume sarcastique s’exprime dans des textes belliqueux d’une rare violence, qui exaltent le patriotisme français de manière brutale et guerrière.

La bataille sur le front se double d’une bataille politico-théâtrale menée par Cocteau et son équipe. L’offensive est portée lors du numéro du 23 décembre 1914 dans un texte titré « Shakespeare » où Cocteau dénonce l’annexion de ce dernier par Max Reinhardt à la cause allemande :

[…] À Berlin, le genre « Tentative Artistike » continue. On ouvre en pleine guerre un théâtre Shakespeare. Voilà, me direz-vous, de la belle intransigeance ! Oui, mais les affiches n’annoncent-elles pas que c’est un « refuge pour Shakespeare » que sa patrie dégoûte et qui retrouve enfin des interprètes dignes de lui !

Poor Will ! Ariel chez les Boches ! Verront-ils dans la forêt qui épouvante Macbeth, le frais kaki des troupes du roi George[36] ?

L’Autrichien Max Reinhardt (1873-1943) dirige le Deutsches Theater de Berlin où il a produit avec succès A Midsummer Night’s Dream en 1905 ; sa pièce préférée connaîtra ensuite 500 représentations dans une dizaine de productions différentes. Il s’est imposé comme un metteur en scène moderne avec des représentations originales qui l’ont fait connaître lors de tournées européennes. Durant le Festival Shakespeare qu’il organise durant la saison 1913-1914, il monte dix pièces de son auteur favori dans des mises en scène remarquées. La déclaration de guerre n’arrête nullement sa programmation, ce qui provoque l’exaspération de Cocteau, Shakespeare ne pouvant manifestement pas faire partie du camp ennemi.

En réponse à Max Reinhardt, Cocteau annonce, dans le numéro du Mot du 27 mars 1915, une mise en scène neuve, précisément de cette pièce phare, mais avec des musiques françaises. Le titre du texte, « Allié », donne le ton et récupère ainsi Shakespeare dans la coalition de ceux qui combattent les Allemands :

À Berlin on monte Shakespeare. « C’est chez nous, explique l’affiche, qu’il déserte une patrie indigne. » Pour ce, Max Reinhardt se sert mal de capitaux énormes et du respect amorphe d’un public enrégimenté.

À Paris, en pleine guerre, un groupe se propose de répondre à Reinhardt et à ceux qui confondent notre jeune effort avec les balourdises de Munich. On nous annonce un clair tapage de mise en scène neuve et de musiques Françaises [sic] autour du Midsummer Night’s Dream de notre allié Shakespeare. Ce serait une belle œuvre au profit des blessés et des valides [sic] [37] !

Les informations fournies livrent quelques données intéressantes qui témoignent de l’avancement du projet. Cocteau n’est pas seul dans l’aventure puisqu’un « groupe » s’y attelle : Astruc et Gémier y sont associés. Ses idées de mise en scène sont déjà moquées par certains puisqu’on les assimile aux « balourdises de Munich ». La mise en scène va susciter « un clair tapage », car elle s’écarte des sentiers battus. L’œuvre sera accompagnée de musiques françaises, car l’Allemand Mendelssohn doit être écarté[38]. Enfin, Shakespeare est clairement déclaré « notre allié » : le titre anglais est utilisé volontairement pour souligner l’alliance franco-britannique. Ce petit texte condense à lui seul plusieurs éléments du futur spectacle.

Le Mot du 1er juin 1915 se moque de Camille Saint-Saëns qui leur a écrit que Shakespeare ne pouvait pas se jouer sans la musique de Mendelssohn. Or ce dernier est allemand, ce qui ne peut se concevoir dans ce climat anti-boche :

[…] Le maître Saint-Saëns, soucieux de déplaire à tout le monde et qui ne manque pas une gaffe, trouve maintenant habile de répondre à Firmin Gémier qui se propose de monter Midsummer Night’s Dream avec des musiques nouvelles : « On ne donne pas Le Songe d’une nuit d’été sans les musiques de Mendelssohn ». Maître Saint-Saëns ! deviendriez-vous généreux ou vous croiriez-vous habile ? […][39]

Le projet théâtral se transforme donc en un combat artistico-politique : Shakespeare doit être récupéré par les alliés, et la pièce doit être transposée dans la réalité du moment, à savoir la guerre qui oppose l’Allemagne à la France et ses alliés.

Bien qu’elles restent parcellaires, les informations disponibles relatives à ce « nouveau » projet sont cette fois plus nombreuses, mais elles laissent pourtant encore plusieurs zones d’ombre. On dispose de lettres échangées entre les protagonistes qui couvrent une courte période d’intense activité, de mars à juillet 1915. Des dessins de costumes sont également disponibles. Des souvenirs écrits ou relatés en interviews plusieurs années après la période concernée apportent aussi d’autres informations, mais l’on sait que ces données postérieures ne sont pas toujours fiables, dans la mesure où la mémoire déforme les faits ou les affecte de dates erronées. Par ailleurs, les lettres échangées entre les collaborateurs qui ne sont pas datées, mais qui concernent sans aucun doute le projet du Songe, donnent lieu à des interprétations diverses.

Que savons-nous du texte ?

Dans la lettre que nous avons datée de février 1914, Cocteau précise qu’il « dicte » Le Songe. Il participe donc personnellement à l’élaboration du texte et n’a donc pas délégué cette tâche à autrui. Faut-il en déduire qu’il a abandonné la traduction élaborée en 1912 ou que celle-ci lui sert de fil conducteur ?

Cocteau prétendra ne pas connaître l’anglais[40]. Faut-il interpréter cette déclaration comme une antiphrase, tout comme nous avons démontré précédemment qu’il connaissait la musique que, par coquetterie, il prétendait ne pas maîtriser ? Certes par ces déclarations, Cocteau souligne qu’il n’est pas un professionnel en ces matières. Or, il pouvait prétendre être un amateur plus qu’éclairé en musique[41], tout comme il pouvait se débrouiller dans la langue de Shakespeare, mais sans doute pas suffisamment pour élaborer lui-même une traduction satisfaisante.

S’est-il fait aider par Jacques-Émile Blanche qu’il fréquente abondamment à cette époque[42] ? Utilise-t-il tout simplement une traduction disponible qu’il arrange à sa façon ? C’est probable, car dans une lettre de mars 1915 sur laquelle nous reviendrons, il précise : « Ma traduction est littérale – grandes coupures (tout le côté “fleurette” intraduisible et ennuyeux)[43] ». Dans ses mémoires inédites exploitées par Olivia Mattis[44], le peintre Albert Gleizes note que Cocteau arrangeait le texte à sa manière.

Dans quel théâtre jouer ?

Gabriel Astruc reste l’imprésario du projet, mais privé du Théâtre des Champs-Élysées, il se voit contraint de chercher une nouvelle salle. Le choix se porte sur le cirque Médrano situé au Boulevard Rochechouart à Montmartre. Ce choix délibéré vise à recréer la scène circulaire du théâtre élisabéthain, mais aussi à attirer un public plus populaire[45]. Cocteau n’était pas le premier dramaturge à s’installer dans un cirque. Il a pu prendre modèle sur Lugné-Poe qui avait produit Mesure pour mesure au Cirque d’été en 1898, déjà évoqué ci-dessus. Max Reinhardt avait, lui aussi, choisi le Cirque Schumann à Berlin pour deux tragédies grecques, Œdipe-Roi en 1910 et L’Orestie l’année suivante[46].

De plus, le cirque exerce une fascination sans pareille pour Cocteau qui, déjà dans sa jeunesse, s’émerveillait aux spectacles de Footit et Chocolat donnés au Nouveau Cirque[47]. Et c’est précisément aussi dans ce même théâtre que se précipitent, sans doute par snobisme, une « foule élégante » et un « public chic » pour y applaudir « les nouveautés d’un goût très parisien[48] ».

Le cirque restera présent dans l’imaginaire de Cocteau et trouvera place dans son œuvre littéraire et dans ses spectacles. Brigitte Borsaro y a consacré une étude approfondie[49]. En 1927, Cocteau expliquera son intérêt pour le cirque : « Le seul endroit où j’entends des gens hurler de rire, où le rire amène des syncopes. On imagine que jadis, le théâtre tragique devait avoir un relief aussi fort et qu’on y hurlait de peur, que les femmes s’y trouvaient mal[50] ». Il signale aussi avoir été impressionné par le travail répété des gens du cirque et par leurs soucis de renouveau, attitudes absentes du théâtre de son jeune temps :

Les clowns, les acrobates, les jongleurs travaillent ; ils vivent d’exercice et ne se reposent jamais. Grâce à eux le cirque conserve une jeunesse que le théâtre a perdue. Le théâtre manque d’exercice. Il vit enfermé, se lève tard et bouge le moins possible. Au contact des clowns, des acrobates, des jongleurs, j’ai appris ce que le théâtre est incapable d’apprendre […][51].

Et l’on sait que Cocteau n’aura de cesse de secouer ce théâtre traditionnel afin de le réveiller de sa torpeur. Dans ses mémoires, Astruc s’interroge sur les affinités entre Shakespeare et le cirque :

Le rapport qui existe entre l’art du clown et le théâtre du grand Will participe-t-il de la comédie ou du genre tragique ? C’est à voir. Toujours est-il que les affinités existent. Et c’est sans doute parce qu’elles sont profondes et incontestables que, vers le milieu de l’année 1915, Jean Cocteau, Gémier et moi, nous nous retrouvions au cirque Médrano pour y monter, au profit de l’Œuvre des directeurs de théâtre, Le Songe d’une Nuit d’été[52].

Que savons-nous des acteurs et de leur rôle ?

Monter une pièce de théâtre classique sur la piste d’un cirque n’est certes pas anodin, puisque le lieu retenu oriente une mise en scène inhabituelle qui illustre l’esthétique nouvelle recherchée par Cocteau. Astruc précise les rôles tenus lors des répétitions[53] ; ils témoignent de la distorsion appliquée par rapport aux emplois traditionnels.

Les noms et rôles envisagés d’abord par Cocteau en 1912 ne sont pas ceux qui participent aux répétitions de l’été 1915 : les artisans Bottom (le tisserand), Flûte (le raccommodeur de soufflets) et Meurt-de-faim (le tailleur) sont à présent interprétés par des clowns[54], à savoir les trois frères Paul, François et Albert Fratellini qui animent précisément le cirque Médrano en cette année 1915. Cocteau a précisé ses intentions : « En 1915 je voulais jouer Le Songe d’une nuit d’été à Medrano, remplaçant les ballets par des exercices de trapèze[55]. » On conçoit aisément que les mouvements des danseurs traditionnels auraient ainsi été remplacés par les mouvements aérés de ces trapézistes.

À côté d’eux se trouvent des acteurs plus conventionnels, certains issus de la troupe de Gémier : Andrée Mégard, épouse de Gémier (Hélène), Jeanne Dirys, épouse de l’illustrateur Iribe (Thésée) et Jeanne Fusier, membre de la troupe de Gémier (Puck-le Sautillant). Ces deux actrices interprètent donc des rôles masculins. Ce travestissement est-il dû au manque d’acteurs hommes durant la guerre ou résulte-t-il plutôt de la volonté même du metteur en scène de transformer, voire de transgresser, les règles habituelles ? Ou voulait-il tout simplement inverser la pratique du théâtre élisabéthain dans lequel les hommes interprétaient les rôles féminins ?

Le Songe est une pièce qui permet toutes les transpositions possibles : un camp de convalescence pour soldats blessés sera le lieu idéal pour ancrer le spectacle dans la réalité du moment. Transplanter une pièce élisabéthaine dans un autre monde que l’original, c’est aussi combattre Max Reinhardt avec ses propres armes : en 1908 à Londres, Reinhardt avait habillé ses acteurs selon la tradition de la commedia dell’arte dans The Taming of the Shrew [La Mégère apprivoisée]. Notons que Cocteau sera, toute sa vie durant, très habile à reprendre, à exploiter et à transcender les idées des autres[56].

Que savons-nous des décors et des costumes ?

Pour les décors et costumes, Cocteau fait appel à Albert Gleizes (1881-1953), un des premiers peintres cubistes et théoricien du mouvement – il est l’auteur avec Jean Metzinger du traité Du Cubisme, publié en 1912. Sa réponse tardant à arriver, Cocteau se tourne vers André Lhote (1885-1962), lui aussi de tendance cubiste.

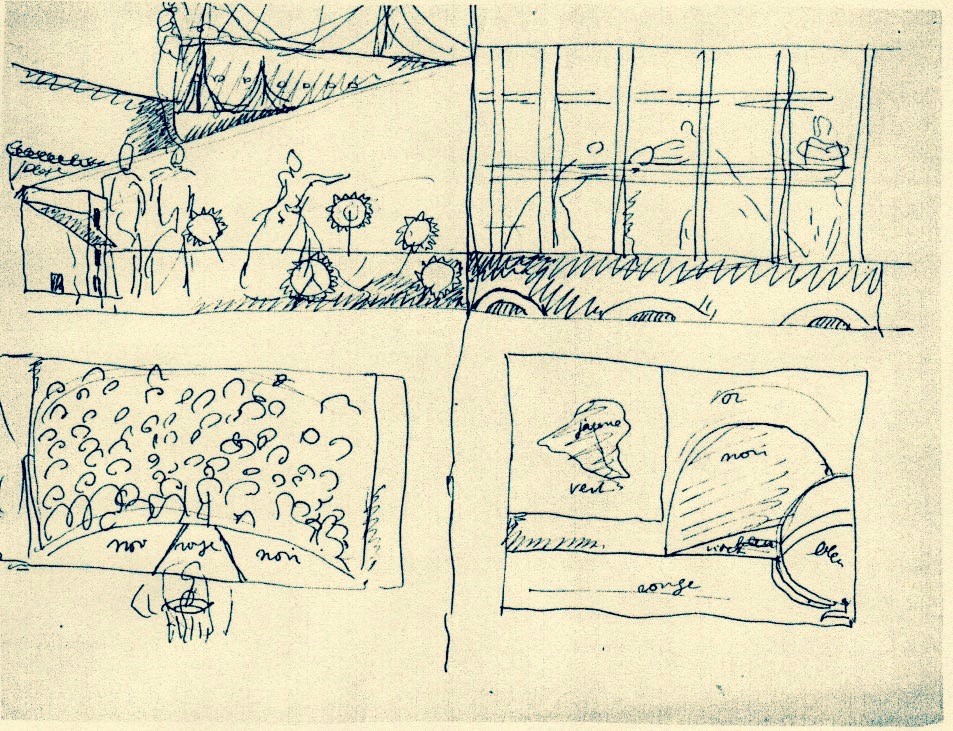

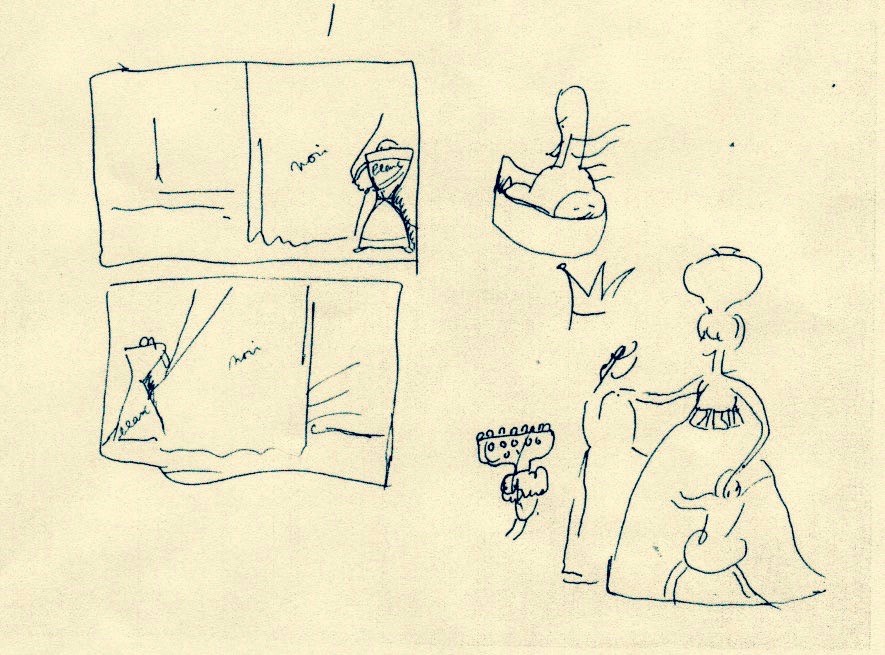

Le 11 mars 1915, Lhote se dit « à la fois transporté par la beauté de l’œuvre suscitée et effrayé par le travail qu’elle implique. Je ne peux vous promettre de collaborer avec vous avant d’être fixé sur les délais accordés et de m’être rendu compte de la puissance du monstre à vaincre. Pour le moment je suis trop ébloui pour y voir clair[57] ». Le 19 mars suivant, Lhote envoie à Cocteau des dessins, non pas cubistes, mais féériques qui placent les personnages dans un contexte de paix merveilleuse[58].

Cette conception ne correspond pas à celle voulue par Cocteau qui, en retour, lui transmet quelques croquis[59]. Lhote réagit dans une lettre très détaillée datant de mai 1915. Il propose de confronter leurs points de vue respectifs, celui de Cocteau « visant une interprétation de l’actualité », et celui de Lhote évoquant « la pure fantaisie ». Il n’avait retenu, écrit-il, que « la psychologie des personnages[60] », car il ne connaissait pas encore les intentions de Cocteau. Soit on arrive à un compromis, suggère-t-il, soit on profite de la différence pour obtenir un contraste : « C’est ainsi que Lysandre pourrait demeurer le prince de féérie que je vous ai envoyé, alors que Démétrius existerait tel que vous l’avez indiqué[61] ». Et de proposer une répartition de conceptions par rôle : Thésée, Démétrius et Hippolyte à dessiner selon l’approche de Cocteau ; Lysandre, Philostrate, Hermia, Hélène et Titania selon celle de Lhote ; Égée, Lutius[62], Obéron, Puck et Fées [Génies] résulteraient d’un compromis entre les deux.

Lhote réclame à Cocteau une réponse qui tarde à arriver. C’est qu’entre-temps, Gleizes s’est enfin manifesté auprès de Cocteau. Ce dernier lui a précisé son projet réaliste – ce qu’il n’avait pas fait avec Lhote –, dans une lettre non datée, mais que l’on peut situer en mars ou avril 1915 :

Le Songe peut et doit être une merveille. […] Ma traduction est littérale – grandes coupures (tout le côté “fleurette” intraduisible et ennuyeux). Reste une sorte de Cinéma du Sublime. Je vous demande, les mains jointes, d’urgence : un rouge garance pour le premier tapis, un jaune serein pour le deuxième, un vert pomme (Véronèse) pour le troisième. Je fais entrer les ouvriers (en costume de clowns à paillettes) dans leurs maisons et ils forment leur rue que des projecteurs éclairent tout à coup (Chaos net d’ombres et de cubes multicolores) […] Après cette mise en scène toute simple, je voudrais projeter sur les tapis les attributs de la lanterne magique – ombres d’arbres, taches, colombes, etc. – se déformant sur les uniformes actuels de l’alliance (Hippolyte en bonnet phrygien et Thésée en général French de cauchemar)[63].

Avec les ouvriers « qui forment leur rue », on retrouve le principe des décors en trois dimensions demandés précédemment à Sert. Cette présentation séduit immédiatement Gleizes dont les costumes s’inspirent des « uniformes de l’alliance », mais qui, reconnaissons-le, restent très aimables et peu agressifs. Hippolyte en bonnet phrygien personnifie le patriotisme français. Le général John French (1852-1925) n’est pas choisi au hasard : il commande le British Expeditionary Force (Corps expéditionnaire britannique) qui, dès le début des hostilités et jusqu’en décembre 1915, combat sur le front belge et au nord de la France. De plus, son patronyme renforce la notion d’union sacrée.

Comme à l’époque élisabéthaine où les acteurs jouaient sur des fonds de rideaux, les décors sont très minimalistes[64], réduits à trois cubes posés sur des tapis, respectivement « rouge garance », « jaune serein » et « vert pomme (Véronèse) ». Ces couleurs renvoient sans aucun doute aux concepts qui leur sont généralement associés : le rouge pour le sang (celui des tranchées), le jaune pour la trahison (celle de Reinhardt) et le vert pour l’espoir (celui de la victoire des Alliés). Ces cubes sortent-ils de l’imagination de Cocteau ou ce dernier amplifie-t-il l’idée de Reinhardt, encore lui, qui en 1910 avait utilisé un cube pour symboliser l’autel dans Œdipe-Roi[65] ?

À ce stade, Lhote et Gleizes collaborent de commun accord et non plus de manière isolée[66]. Lhote s’occupe aussi de la lanterne magique pour laquelle il réalise les verres de projection, mais il doit au préalable s’initier à cette technique. Il s’est exprimé sur une application du cubisme au cirque : « Le cubisme, art qui ne se contente pas des surfaces, a son application toute trouvée au cirque où les personnages et les décors offrent au spectateur simultanément tous leurs profils »[67].

Alors cantonné à Toul, Gleizes est enthousiasmé par la mise en scène de Cocteau :

Ses dons de metteur en scène allaient pouvoir s’exercer librement dans cette adorable fantaisie du mystère et de la grâce. La façon dont il me dit comment il entendait présenter Le Songe me séduisit aussitôt : j’y découvrais un sens du théâtre peu commun, d’un théâtre devant atteindre les proportions d’un spectacle populaire authentique, avec tous les attributs qui sont les siens, dont l’essentiel met des ailes au réel quotidien… L’œuvre de Shakespeare était heureusement choisie, elle permettait toutes les transpositions imaginables et les jeux des anachronismes et les décalages de situations[68].

Et il donne même quelques détails supplémentaires quant aux costumes :

Quelques semaines après, je lui faisais parvenir un ensemble d’aquarelles gouachées, de ces costumes et de ces décors. Je m’étais amusé à combiner les ajustements de ces pantins. Thésée était un rutilant maréchal anglais, chapeau bicorne emplumé et botté jusqu’aux cuisses. J’avais envisagé des désarticulations permettant des gesticulations de marionnettes. Titania était une blanche nurse qu’une grande croix rouge frontale marquait d’un sceau. Les autres personnages, fées et nains étaient habillés avec de pittoresques évocations d’uniformes militaires des armées alliées, de costumes régionaux et aussi avec des combinaisons vestimentaires inventées de toutes pièces. J’avais même prévu des cartonnages pour certains rôles qui devaient être joués par des clowns, comme celui du Lion, celui de Mur. Les décors se réduisaient à trois cubes posés sur le tapis et comportant trois couleurs à l’éclairage blanc, un vert Véronèse, un rouge vermillon, un jaune de chrome clair. Les changements de couleur de l’éclairage en modifieraient l’accord comme les projections en changeraient l’aspect plan. […]

La plantation des décors serait schématique sur un tapis de fond. On y projetterait des colorations et des sujets par l’entremise de lanternes magiques. André Lhote serait chargé de composer des verres de projection. Adaptés à l’actualité, les principaux personnages prendraient les traits des célébrités de l’instant, les uniformes que la guerre mettait à la mode ; par exemple, Thésée porterait la tenue du Maréchal French, Titania serait en infirmière de la Croix-Rouge[69].

Ces souvenirs rédigés plusieurs années après les faits ne correspondent pas tout à fait aux douze gouaches signées de sa main aujourd’hui conservées au Musée des Beaux-arts de Lyon[70]. Dessinées dans un style cubiste que nous qualifierons de sage ou de cubisme modéré, elles représentent vingt-et-un des personnages de la pièce. Titiana porte le signe de la Croix-Rouge sur son tablier et non pas sur le front. Est-ce à dire que les dessins conservés ne sont qu’une première étape de ceux finalement acceptés par Cocteau ?

Que savons-nous de la musique ?

Nous avons vu que le mois de mars 1915 est celui où Le Mot annonce publiquement la préparation du Songe par un groupe d’artistes. C’est aussi le mois où les échanges épistolaires entre collaborateurs demeurant hors de Paris sont intenses. Et c’est aussi le moment où Cocteau fait connaître son projet autour de lui. Ami de Maurice Ravel, le pianiste Ricardo Viñes (1875-1943) tient un journal intime d’octobre 1887 au mois d’août 1915, dans lequel il consigne ses rencontres parisiennes, et plus particulièrement les réunions du cercle des Apaches[71] qui se tiennent souvent dans le salon de Cipa Godebski, demi-frère de Misia déjà évoquée. En date du dimanche 21 mars 1915, Viñes note brièvement la réunion chez les Godebski : « Satie a chanté ses Poèmes d’amour ! Cocteau est venu ; a parlé de son plan de représentation de cirque avec Varèse »[72]. Huit jours auparavant, Cocteau s’était informé auprès de Valentine Gross de l’adresse d’Edgar Varèse.

Notons au passage que c’est la première et unique fois où Cocteau est évoqué dans une réunion des Apaches, cercle d’amis non exclusif à géométrie variable. La présence commune de Satie et Cocteau en ce 21 mars 1915 fait donc avancer de huit mois la date généralement admise de leur première rencontre[73]. Remarquons aussi que Viñes mentionne seulement Varèse comme musicien associé au projet.

De ces documents d’époque, seul apparaît le nom de Varèse comme compositeur pressenti, mais lors d’une interview datant de 1961, ce dernier explique qu’il était censé réunir et diriger neuf pièces de compositeurs français : cinq pièces de Satie entrecoupées de musiques de Florent Schmitt, Ravel, Stravinsky et lui-même[74]. Peut-on se fier à la mémoire de Varèse, 47 ans après les faits, d’autant qu’il est le seul à associer tous ces noms ?

Les mémoires de Gleizes, certainement plus précis sur sa propre collaboration que sur celle des musiciens, mentionnent Edgard Varèse et Georges Auric pour la musique[75]. Est-ce un lapsus ? Quant aux souvenirs d’Astruc, ils parlent de « la musique de scène empruntée aux Gymnopédies d’Erik Satie[76] ».

On pourrait en rester là en ce qui concerne les hypothèses si l’on ne disposait pas de la musique de Satie qui pose, à son tour, d’autres problèmes. Intitulées d’abord Grimaces, pataquès et interstices, elles deviennent ensuite Cinq Grimaces pour Le Songe d’une nuit d’été— : (Préambule, Coquecigrue, Chasse, Fanfaronnade, Pour sortir [Retraite][77]. Le manuscrit autographe porte la date du 2 avril 1915[78]. Volta y relève « le ton clownesque tout particulièrement dirigé contre l’esprit militaire, ainsi que le mot retraite réservé pour le finale, et qui pouvait résonner fâcheusement dans un spectacle programmé en temps de guerre »[79].

Ces pièces de Satie étaient-elles bien – à l’origine – destinées au projet de Cocteau ? Nous en doutons pour les raisons suivantes. Premièrement, si Satie était déjà impliqué en mars 1915, Viñes n’aurait pas manqué de l’indiquer dans son journal, lui qui était particulièrement proche de Satie, dont il jouait les pièces à quatre mains avec Ravel[80] chez les Godebski avant de les interpréter en concert. Et c’est d’autant plus vrai que Satie était présent ce 21 mars 1915. Deuxièmement, le brouillon de la musique de Satie porte la date du 2 avril 1915, ce qui implique que Satie était occupé à cette composition avant sa rencontre avec Cocteau (dix jours séparent la rencontre des deux hommes). Dans sa correspondance, Satie parle de cette musique uniquement en relation avec Varèse (et non avec Cocteau) et à une période postérieure au projet Cocteau. Le fait que cette musique a porté un autre titre avant d’être intitulé Cinq Grimaces signifie peut-être que Satie a utilisé une musique déjà écrite au moment où il est sollicité par Varèse. Enfin, l’existence, à la même époque, d’un projet parallèle dans lequel Satie était impliqué permet une autre interprétation qui, jusqu’ici, n’avait pas encore été avancée.

Le Songe d’une nuit d’été de Henri-Pierre Roché et Georges Auric (1914-1915)

L’écrivain et collectionneur d’art Henri-Pierre Roché[81] (1879-1959) est surtout connu du grand public pour l’adaptation en 1962 par François Truffaut de son roman Jules et Jim, publié neuf ans plus tôt. Alors qu’il habitait encore à Montpellier, Georges Auric (1899-1983) a mis en musique quelques-uns des Poèmes chinois adaptés par Roché[82]. Impatient de rencontrer l’écrivain, il l’invite à la première audition de quatre de ces poèmes donnés par la Société nationale à la salle Pleyel le 28 mars 1914[83]. Roché se prend de sympathie pour le jeune surdoué à peine âgé de 15 ans.

Arrivé à Paris à l’automne de l’année précédente, Auric s’est inscrit au Conservatoire dans la classe de Georges Caussade. Satie le prend sous sa protection après avoir lu, dans la Revue française de musique du 10 décembre 1913, un article le concernant, écrit par ce tout jeune garçon, intitulé « Erik Satie, musicien humoriste ».

Avide de composer, Auric demande à Roché de lui écrire des scénarios de ballets ou des livrets d’opéra. Durant l’automne 1914, Auric compose Gaspar et Zoé ou l’Après-midi dans un parc, scènes enfantines d’après un texte de Roché destinées à un ballet, mais dont la composition finale se limitera à deux pianos. Parallèlement, le jeune garçon se met aussi à composer sur la traduction élaborée par l’écrivain du Midsummer Night’s Dream. Durant l’automne 1914, le journal de Roché cite abondamment ces deux projets, mais seul ce dernier nous intéresse ici.

Roché parle de cette collaboration sous deux appellations : Le Rêve d’une nuit d’été figure comme titre sur le tapuscrit conservé[84], tandis qu’il cite plus souvent Le Songe d’une nuit d’été dans son journal[85].

Le 29 novembre 1914, Roché note qu’il compare les traductions faites par Georges Duval et Émile Montégut du Songe d’une nuit d’été[86] et qu’il préfère cette dernière. Satie, souvent présent lors de leurs réunions, suit donc avec attention les travaux du jeune Auric. Mais dans sa correspondance avec Roché, Satie ne parle pas du livret du Songe.

Après la composition de la moitié du premier acte[87], Auric semble ne plus s’impliquer dans ce livret du Songe, si ce n’est qu’en février 1916, alors qu’il travaille sur un autre projet de Roché, Dahut, opéra en trois actes que Paul Martineau (1890-1915) n’a pu achever avant sa mort, il se remet à « songer au Rêve d’une nuit d’été »[88]. Dans ses mémoires, Auric consacre un chapitre à « La vie obscure de Henri-Pierre Roché » ; il avance une raison à l’abandon du livret :

Son malheur [à Roché] fut de n’avoir que moi comme collaborateur. Il me lisait ou m’adressait d’excellents arguments de ballets et me proposa même une extraordinaire version française du Songe d’une nuit d’été. Travail perdu : j’en écrivis quelques scènes et m’arrêtai vite : à mes ardeurs juvéniles manquaient l’adresse et la volonté chaque fois nécessaires[89]

À ce stade, il n’est jamais question ni de décors, ni de costumes. Roché et Auric travaillent isolément dans leur coin, sans intention précise de produire cette « comédie lyrique en trois actes, adaptée d’après Shakespeare[90] » qui n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements. Donc pas de mention de lieu ni de date envisagés, pas d’acteurs ni d’impresario pressentis. Pas d’allusion non plus à Cocteau et ses collaborateurs. Et pour cause : ce n’est que le 12 août 1916 que Roché rencontre Cocteau « pour la première fois[91] » lors d’un déjeuner au restaurant Baty du boulevard Montparnasse où sont aussi présents Picasso, Max Jacob, Ortiz [de Zárate] et Marie Vassilieff.

On pourrait en rester là pour la musique de ce livret, si ce n’est l’existence même des Cinq Grimaces pour Le Songe d’une nuit d’été de Satie. Pour ma part, j’aurais tendance à croire que comme Satie, Auric et Roché se voient fréquemment à cette époque, Satie s’est peut-être mis à la composition du Songe par jeu sans en parler à ses amis – le compositeur est suffisamment loufoque et original pour une telle action. Ou a-t-il modifié le titre d’une pièce existante pour des raisons opportunistes comme je l’évoquais ci-dessus ? Lorsque Varèse devient le collaborateur de Cocteau, il récupère la musique de Satie[92] non utilisée pour le projet Roché.

Les chercheurs et musicologues ont par ailleurs rapidement associé la musique de Satie au projet de Cocteau, nettement plus connu que celui de Roché. L’ambiguïté vient peut-être de là…

Autres hypothèses en présence

Nous n’adhérons nullement aux hypothèses émises par Ornella Volta, mais il convient néanmoins de les exposer. En 1992, elle présente Le Songe d’une nuit d’été comme un projet émanant de Varèse et non de Cocteau[93]. À Berlin en 1907, Varèse a dirigé le chœur lors des représentations du Midsummer Night’s Dream de Max Reinhardt. Ce serait lui qui, de retour à Paris en novembre 1913, en aurait parlé à Astruc qui s’occupait alors d’organiser ses tournées de concerts à l’étranger. Volta suggère que Varèse, chargé de rassembler le pot-pourri de musiques françaises, aurait élaboré celui-ci au cours des réunions des Apaches. Cette hypothèse ne peut pas, selon nous, être retenue. Ricardo Viñes qui notait très scrupuleusement tout ce qui se passait durant ces réunions n’en a jamais parlé ; la seule fois où le projet est mentionné date du 21 mars 1915 déjà évoqué ci-dessus, soirée à laquelle Varèse était d’ailleurs absent. De plus, Varèse n’était pas un habitué régulier de ces réunions[94]. Toujours selon Volta, Cocteau se serait alors immiscé dans le projet en contactant Astruc lorsqu’il lui a demandé de rectifier l’erreur de Comœdia. Volta pense que le jeune Auric, associé au projet de Roché, ne voulait pas entrer en concurrence avec son aîné Satie.

De son côté, Mattis avance quatre hypothèses dont nous réfutons les trois premières : Roché aurait pu préparer la traduction pour Cocteau (ce qui est impossible, puisque les deux hommes se sont seulement rencontrés en août 1916, alors que Cocteau avait déjà abandonné son projet) ; ou alors les deux projets dépendent d’une manière ou d’une autre de Gémier ou d’Astruc (mais aucune donnée objective de l’époque ne relie Roché à ceux-ci) ; ou encore, les deux projets sont plus intimement reliés, Roché et Auric participant à la partie comédie lyrique, Cocteau et Varèse associés pour les scènes parlées (pourtant aucun des participants n’a jamais évoqué cette collaboration)[95].

Sa quatrième hypothèse nous semble plus vraisemblable : les deux projets sont totalement distincts. Ils sont différents dans leur conception, puisque l’un est une « comédie lyrique » avec des passages indiqués pour ténors et basses et des alternances de solistes, d’arias et de chœurs ; l’autre est une pièce de théâtre parlé, accompagnée de musique de scène et entrecoupée de numéros de trapèzes.

Nul n’ignore que la recherche historique procède par couches successives selon les documents mis à jour. Sans doute pourrons-nous affiner nos connaissances lors de la découverte de nouveaux documents.

Abandon du projet, mais métamorphoses du Songe

Le projet de Cocteau dont les échanges entre les protagonistes sont intenses de mars à juillet 1915 est finalement abandonné. Le 19 juillet 1915, Lhote prend acte de « la chute du Songe ». Les raisons données par les uns et les autres peuvent en tout cas se cumuler : difficultés financières, acteurs de théâtre refusant de jouer sur une même scène avec des gens du cirque, mobilisation des hommes à la guerre, départ de Gleizes pour New York (10 septembre 1915), suivi de celui de Varèse (18 décembre). Il me semble qu’on pourrait aussi imaginer que Cocteau se détache du Songe après avoir commencé à préparer Parade. Pourtant en novembre 1916, Le Songe est encore évoqué dans une lettre de son ami d’enfance et comédien, René Rocher, qui lui écrit : « Il faudrait bien que je te parle au sujet de ton adaptation du Songe d’une nuit d’été »[96]. On n’en sait guère plus.

De leur côté, Roché et Auric ont travaillé de novembre 1914 à décembre 1915 et bien qu’Auric ait composé la moitié du premier acte, sa nonchalance a sans doute, comme il l’écrit dans ses souvenirs, été une des causes de l’abandon du projet ; il faut aussi y ajouter le manque concret de lieu de représentation et d’acteurs envisagés. Puis, en septembre 1916, Roché s’embarquera lui aussi vers les États-Unis pour une période de quatre ans. On ne peut pas avancer l’hypothèse que Roché et Auric aient abandonné leur projet lorsqu’ils ont pris connaissance de la préparation de celui de Cocteau ; ils ont travaillé encore six mois ensemble après l’abandon par Cocteau.

En ce mois de juillet 1915 où Le Songe chute, Cocteau réunit – dans le dernier numéro du Mot qui lui aussi prend fin (1er juillet 1915, no 20) – Gleizes et Lhote par la publication d’un dessin militant de chacun d’eux : Le Retour de Gleizes et Le Vrai Allemand de Lhote[97].

De style cubiste Le Retour de Gleizes évoque trois silhouettes d’hommes accablés, épuisés, exténués. Ils marchent dans un lieu impersonnel (est-ce le long d’un mur ?), sombre et lourd. L’allusion est directe, évidente, sans ambiguïté.

Le Vrai Allemand de Lhote est plus subtil. Il se compose de deux parties très inégales. Celle de gauche occupe les sept huitièmes de l’espace : Paris avec sa tour Eiffel, ses églises et monuments historiques est traversée par un fleuve agité par une tempête sur lequel vogue un bateau à voiles ; debout sur celui-ci, un homme agite un mouchoir. Il fait face à l’autre rive du fleuve, un aigle de mauvais augure placé à ses côtés. La partie droite illustre une ville aux remparts consolidés avec des usines fumantes et des canons dirigés vers Paris. La France et l’Allemagne sont ainsi personnifiées allégoriquement. Le dessin au crayon noir est rehaussé de couleur verte uniquement dans la partie gauche du dessin, tant dans la ville que sur le fleuve (l’espoir évidemment est présent parmi les civils et les soldats). Le contraste est saisissant entre la partie de gauche d’un style bucolique et paisible et la partie de droite, de style cubiste, recouverte d’un voile noir. On notera aussi la position de Paris située sur une colline qui renvoie à la supériorité de la France face à la position inférieure de la ville allemande dont on pourrait même imaginer qu’elle va s’enfoncer peu à peu dans les flots. Lhote illustre une citation signée de Nietzsche placée sous le dessin :

Le Vrai Allemand.

O peuple des meilleurs Tartufes / Bien sûr je te reste fidèle ! » / À peine dit, sur le vaisseau le plus rapide / Il vogua vers Cosmopolis[98].

Cocteau avait-il l’intention d’inaugurer une nouvelle rubrique dans sa revue ? Le titre de celle-ci « Les peintres et la guerre » associé au texte qui le suit semblent conforter cette hypothèse : le texte ne parle que du dessin de Gleizes[99]. Celui de Lhote aurait pu suivre dans le numéro suivant ; or il n’y aura pas de numéro 21. Sans doute conscient de l’arrêt prochain de son journal de combat artistique et certainement déçu de l’abandon du Songe, Cocteau fait là, avec deux de ses collaborateurs, un dernier pied de nez agressif à l’égard de l’ennemi allemand.

D’autres répercussions dont l’origine date probablement de la préparation du Songe sont à signaler, mais sans toutefois nous y arrêter, faute de place. En 1917, Albert Gleizes réalise une série de dessins sur Les Clowns. En avril de cette même année, Firmin Gémier fonde la Société Shakespeare destinée à présenter des spectacles à un public populaire. En 1920, Lhote et Cocteau participeront à parts égales à la publication intitulée Escales (Paris, Éditions de la Sirène), l’un avec ses dessins, l’autre avec ses poèmes[100].

Dans Le Coq et l’Arlequin : Notes autour de la musique, ce savoureux livre d’aphorismes[101] (daté de 1918, mais publié en janvier 1919), Cocteau livre plusieurs aphorismes sur le cirque, le music-hall et le café-concert qu’il considère comme tout aussi enrichissants que la vie elle-même. Plus importants encore sont les éléments du Songe que Cocteau va réutiliser dans ses projets ultérieurs. Nous nous contenterons ici d’en énumérer quelques-uns, mais l’étude reste à faire en détail[102].

C’est avec Parade (1917) que Cocteau se hisse parmi les chefs de file de l’avant-garde parisienne des metteurs en scène. Dans ce « ballet réaliste » qui se déroule dans un cirque, le prestidigitateur chinois s’inspire d’un numéro de music-hall, deux acrobates en collants bleu et blanc dessinent une chorégraphie originale, un cheval articulé fait un numéro de cirque, les deux managers portent leur accoutrement cubiste en trois dimensions, dessiné par Picasso (ainsi décors et costumes ne font qu’un). Les éléments cubistes se retrouvent à la fois dans les éléments visuels (décors et costumes), chorégraphie (collage de mouvements décomposés) et musique (celle composée par Satie en y introduisant des bruitages).

Dans le « Spectacle-Concert » (1920), Cocteau réunit plusieurs compositeurs français : Poulenc, Auric, Satie, Milhaud. Deux numéros sont à retenir ici. Le fox-trot Adieu, New York !, de Georges Auric, une « danse d’acrobates réglée par Jean Cocteau », interprétée par les clowns Footit et Jackly. Le clou du spectacle est Le Bœuf sur le toit, pantomime-ballet dont la musique de Milhaud inspirée des accents sud-américains est nouvelle aux oreilles des Parisiens. Les interprètes ne sont ni des danseurs professionnels ni des acteurs, mais les trois frères Fratellini qui accomplissent leurs gestes au ralenti, avec une lourdeur excessive, à contre-courant de la musique nerveuse et rapide. Ces deux numéros expérimentent de nouvelles relations entre musique et mouvement. On y retrouve cet élément de distorsion que Cocteau voulait exploiter dans Le Songe.

Et il en va de même dans Les Mariés de la Tour Eiffel (1921) : les dix morceaux de musique sont écrits par les membres du Groupe des Six (sauf Louis Durey qui se désiste) qui n’illustrent pas les caractères des personnages, mais s’expriment à contre-courant, en véritable porte-à-faux[103].

Dans Roméo et Juliette (1924), Cocteau réduit le texte original d’un tiers et prend de grandes libertés dans son adaptation. La chanteuse de cabaret Yvonne George tient le rôle de la nourrice. Les acteurs habillés en noir avec des ornements de couleur se déplacent sur un fond de velours noir : le rôle de la lumière est essentiel pour les mettre en évidence. Les déplacements des acteurs évoquent un ballet au ralenti : théâtre et chorégraphie sont ainsi intimement liés. Les décors de Jean Hugo sont mobiles.

Par ces quelques exemples, on constate que Le Songe a servi de brouillon, d’avant-projet ou encore de réservoir dans lequel Cocteau puise des éléments pour alimenter ses spectacles.

Coda sans musique : Le Conte d’hiver

Terminons par un autre projet shakespearien dont nous ne connaissons, à ce jour, qu’une seule chose : les sept dessins de la main de Cocteau mis en vente publique le 21 novembre 1997. La notice du catalogue est ainsi libellée : « Cocteau (Jean). Décors et costumes pour la mise en scène du Conte d’Hiver de Shakespeare. [1915-1916]. Réunion de six dessins originaux à l’encre : 21 x 27,5 cm chaque »[104]. Il s’agit manifestement de l’adaptation de la pièce The Winter’s Tale dont n’a jamais parlé aucun spécialiste de Cocteau.

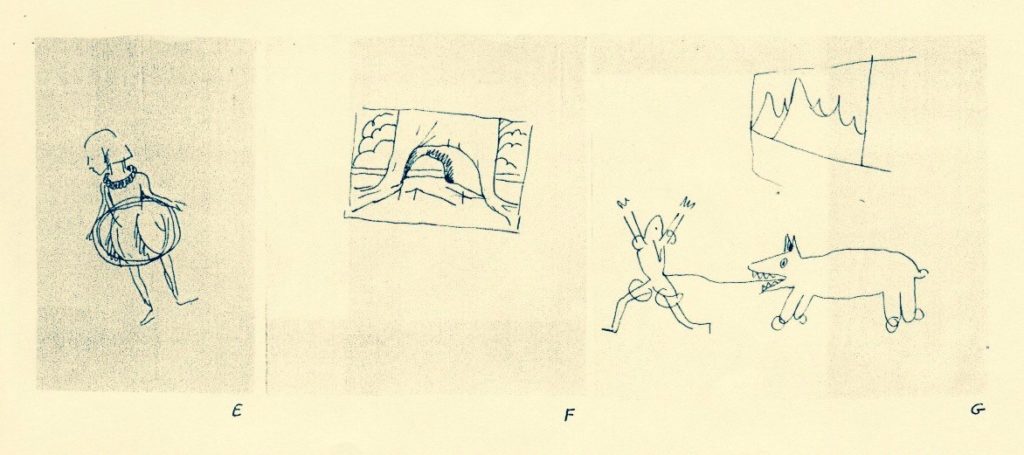

Deux d’entre eux représentent des personnages, les cinq autres des décors. L’identification des personnages et des scènes représentées a été effectuée par Francis Guinle, spécialiste de Shakespeare, que j’ai consulté et qui a eu l’amabilité de me communiquer les informations ci-après :

Dessin A. Il s’agit de la scène finale de la pièce, lorsque Paulina dévoile la statue (vivante) d’Hermione (Acte V, sc. 3, direction scénique après l. 20 : « Paulina draws a curtain, and reveals Hermione standing like a statue »). Les personnages représentés sont, de gauche à droite : Paulina, Hermione, Leontes, Perdita et Florizel.

Dessin B. Deux scènes peuvent correspondre à ce dessin :

Acte II, sc. 3, lorsque Paulina affronte Leontes. Il manque cependant le bébé. En effet, dans cette scène Paulina apporte Perdita, née en prison, à son père Leontes (Acte II, sc. 3).

Les personnages seraient alors de gauche à droite : Paulina, Leontes, Antigonus (le barbu, mari de Paulina), Lords.

Leontes porte les bois de cerf, symbole du cocufiage. L’image correspond au dialogue de la scène 2 de l’acte I, 115 et suivantes, où il se représente comme le cerf, cocufié par Hermione et Polixenes.

Acte III, scène 2, lorsque Paulina vient annoncer à Leontes la « mort » d’Hermione. Ce qui expliquerait l’absence du bébé (déjà emporté en Bohême par Antigonus).

Les personnages seraient alors : Paulina, Leontes, Lords.

Dessin C.

En haut à gauche : le bateau et les deux figures masculines pourraient représenter la fuite de Polixenes et Camillo vers la Bohême (fin de l’Acte I, sc. 2).

En haut à droite : il s’agit vraisemblablement de la scène où Paulina rend visite à Hermione qui vient d’accoucher en prison (Acte II sc. 2).

En bas : scénographie pour quelles scènes ?

Dessins E-F-G. Il s’agit des épisodes en Bohême.

E : probablement Perdita.

F : décor pour la pastorale ?

G : « Exit pursued by a bear ». Antigonus poursuivi par un ours (Acte III, sc. 3)

Ces dessins étaient-ils accompagnés d’une correspondance ? La date proposée par l’auteur de la notice du catalogue de vente, « 1915-1916 », repose-t-elle sur des données objectives ou est-elle avancée par proximité avec le projet avorté de Cocteau Le Songe d’une nuit d’été ?

Lorsque Le Conte

d’hiver est représenté au Théâtre du Vieux Colombier dans une traduction de

Jacques Copeau et Suzanne Bing le 10 février 1920, les costumes sont dessinés

par Guy-Pierre Fauconnet. Cocteau n’est en rien concerné dans ce spectacle,

mais remarquons qu’à la même époque Fauconnet a dessiné pour lui les décors du Bœuf sur le toit créé onze jours plus

tard à la Comédie des Champs-Élysées.

La préparation simultanée par Fauconnet de ces deux

projets a certainement fait l’objet des conversations entre les deux hommes.

Cocteau s’est-il alors pris au jeu de dessiner quelques-unes des scènes de la

pièce de cette pièce de théâtre ? Ou bien a-t-il réellement envisagé de

monter cette pièce ? À quelle époque ? Dans quels lieu ou théâtre ?

Avec quels acteurs ? Avec de la musique de scène ? Autant de

questions qui restent aujourd’hui sans réponse.

Annexe : Jean Cocteau, les sept dessins des décors et costumes pour la mise en scène du Conte d’Hiver de Shakespeare, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt.

[1] Citons entre autres les portraits de Cocteau réalisés à cette époque par Lucien Daudet (1907), Romaine Brooks (1912), Jacques-Émile Blanche (1912 et 1913), Paul Thévenaz (1914), Albert Gleizes (1915), André Lhote (1915), Modigliani (1916), Moise Kisling (1916).

[2] Le texte n’a été publié qu’en 1978.

[3] Le manuscrit prévoit notamment que « toutes les musiques de coulisse […] doivent être les rengaines tziganes à la mode ».

[4] Jacques-Émile Blanche a réalisé plusieurs portraits de Jean Cocteau. Citons notamment « Cocteau dans le Jardin d’Offranville » (1912) aujourd’hui conservé au Musée des Beaux-Arts de Rouen ; un portrait en pied de Cocteau (1913) conservé au Musée des Beaux-Arts de Grenoble ; « Cocteau assis », tableau dédicacé à Madame Cocteau (1913), mis en vente en décembre 2014.

[5] Pour les textes de la plupart de ces divers projets et les commentaires qui s’y rapportent, voir J. Cocteau, Théâtre complet, édition publiée sous la direction de M. Décaudin, Paris, Gallimard (coll. « Bibliothèque de la Pléiade »), 2003, p. 1373-1563 et p. 1828-1845.

[6] Reynaldo Hahn met également en musique un poème de Cocteau, La Colombe et le rosier qui paraît dans J. Combarieu, Le Chant choral, méthode, morceaux choisis à l’usage des Écoles primaires supérieures, des lycées et collèges de garçons et de filles et des sociétés chorales. Cours supérieur, Paris, Librairie Hachette & Cie, 1911, p. 159-161.

[7] Citons les partitions reproduites dans les numéros successifs : Apaisement de Jules Massenet, texte de Jane Dortzal ; Infinis Bercements du loisir embaumé de Reynaldo Hahn, poème de Baudelaire ; La Vierge noire de Gabriel Fabre, poésie de Francis Jammes ; Sur la mort d’une belle dame de Tiarko Richepin, poème de Cocteau ; Communion de Mlle J.T., texte de Marie Mallet ; Improvisation de Raoul Pugno.

[8] Cocteau écrira ensuite aussi dans Comœdia illustré, Le Figaro, La Revue de Paris, Je sais tout, Les Annales, etc.

[9] Un cahier de dessins de la famille Cocteau conserve des dessins et croquis réalisés par le jeune gamin alors qu’il n’avait pas dix ans. Les lettres écrites à sa mère sont également émaillées de croquis divers.

[10] Voir reproduction dans P. Chanel, Album Cocteau, Paris, Henri Veyrier-Chou, 1975, p. 12-13.

[11] O. Mattis, « Theater as Circus: A Midsummer Night’s Dream », in The Library Chronicle of the University of Texas at Austin, vol. 23, no 4, 1993, p. 42-77.

[12] O. Volta, Satie et la danse, Paris, Éditions Plume, 1992, p. 131-138 (chapitre consacré aux Cinq Grimaces pour Le Songe d’une nuit d’été). B. Borsaro, « Cocteau, le cirque et le music-hall », Cahiers Jean Cocteau, nouvelle série no 2, Paris, Non Lieu, 2003, p. 9-162.

[13] Manuscrit inédit, collection Pierre Bergé. Voir O. Volta, « Cocteau et Shakespeare », dans P. Caizergues (éd.), Jean Cocteau et le théâtre, Montpellier, Centre d’études du XXe siècle / Université Paul-Valéry, 2000, p. 141-142. B. Borsaro, op. cit.

[14] Voir A. Dubeux, Les Traductions françaises de Shakespeare, Paris, Société d’édition Les Belles Lettres, 1928. Voir également M. Horn-Monval, Les Traductions françaises de Shakespeare, Paris, CNRS, 1963. Une étude comparative des traductions devrait être menée sur Midsummer Night’s Dream comme celle effectuée pour Hamlet par A.M. Rousseau, « Métamorphoses ou anamorphose : les visages successifs de Shakespeare en français », Revue canadienne de littérature comparée / Canadian Review of Comparative Literature, été 1980 [en ligne], p. 213-222. URL : https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/crcl/article/viewFile/2413/1808, consulté le 18 août 2016.

[15] Il n’y a pas de nom de traducteur mentionné dans cet ouvrage. Consultation disponible sur Gallica. URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6567030c/f13.image

[16] Seuls les patronymes sont cités par Cocteau. J’ai identifié leur statut et leur prénom. Seuls les noms de Tellegro et Moricey ont résisté à mes investigations.

[17] Il faudra préciser, lui écrit-il, « que c’est la traduction du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare avec musique célèbre de Mendelssohn et une tentative de mise en scène et d’interprétation nouvelles ». Lettre de Cocteau à Gabriel Astruc, 30 août 1913 ; citée par B. Borsaro, op. cit., p. 12.

[18] G. Astruc, « La saison 1913-1914 au théâtre des Champs-Élysées », dans Comœdia, 23 septembre 1913, p. 5.

[19] Voir la liste des représentations de cette saison 1913 dans J.M. Nectoux (éd.), 1913. Le Théâtre des Champs-Élysées, Paris, Éditions de la Réunion des Musées nationaux, 1987, p. 128-132.

[20] Lettre non datée de Cocteau à un correspondant non identifié, mise en vente à Drouot le 15 décembre 1987 ; citée par O. Mattis, op. cit., p. 51 et par O. Volta, Satie et la danse…, op. cit., p. 132 (d’après une autre vente publique, le 10 décembre 1989).

[21] Les deux ouvrages récents sur José Maria Sert ne parlent pas de ces maquettes. Voir J. Frémontier, José Maria Sert : la rencontre de l’extravagance et de la démesure, Paris, Les Éditions de l’Amateur, 2008. P. Sáez Lacave, José Maria Sert (1874-1945) : le titan à l’œuvre. Catalogue de l’Exposition au Petit Palais, 8 mars-5 août 2012, Paris-Musées, 2012.

[22] Cocteau n’avait certes pas envisagé d’utiliser les pièces où interviennent des voix (soprano et mezzo) et un chœur de femmes (pièces 4, 9 & 10).

[23] Lettre non datée ; citée d’après le catalogue de vente Pierre Bergé & Associés, Autographes & Manuscrits, Paris, jeudi 25 juin 2015, lot 120.

[24] Voir N.J. Dekker, The Modern Catalyst : German Influences on the British Stage, 1890 1918, Ph. D., The Ohio State University, 2007, p. 126-sv.

[25] B. Engler, « Shakespeare in the Trenches », dans S. Wells (éd.), Shakespeare Survey, vol. 44: Shakespeare and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 105-112.

[26] Le nom d’Albert Feuillerat (1871-1952) figure comme « vice-président de la Shakespeare Association de Londres ». Professeur à la Faculté des lettres de l’Université de Rennes, auteur d’une Histoire du théâtre de cour en Angleterre (voir Qui êtes-vous ? Annuaire des contemporains. Notices biographiques, Paris, G. Ruffy, 1924, vol. 3, p. 289).

[27] Les neuf premières se sont tenues à la Salle Femina, la dernière au Trocadéro. Voir A. Dubeux, « Les traductions françaises de Shakespeare », Études françaises [en ligne], 15e cahier, 1928. URL : https://archive.org/stream/lestraductionsfr00dube/lestraductionsfr00dube_djvu.txt, consulté 18 août 2016.

Le Songe d’une nuit d’été fut représenté lors du troisième spectacle, le 19 janvier 1910 dans une traduction de Camille de Sainte-Croix.

[28] Lugné-Poe, « Shakespeare sans décors », La Nouvelle Revue, mars-avril 1897, p. 143-152.

[29] Voir I. Schwartz-Gastine, « Lugné-Poe et son approche de Shakespeare : de Pompée à Polonius », dans P. Dorval et J.M. Maguin (éd.), Actes des congrès de la Société française Shakespeare [en ligne], vol. 18, 2000 (Shakespeare et la France), p. 159-172. URL : http://shakespeare.revues.org/622, consulté le 18 août 2016.

[30] F. Israel, « De Ducis à Copeau : le rôle du lieu et du temps dans le malentendu shakespearien en France », dans J. Fuzier (éd.), Actes des congrès de la Société française Shakespeare [en ligne], vol. 6, 1989 (Lieu et temps), p. 108-118. URL : http://shakespeare.revues.org/520, consulté le 17 août 2016.

[31] Remarquons que la Deutsche Shakespeare-Gesellschaft a été fondée en 1864 à Weimar, précisément la ville où sont morts Goethe et Schiller.

[32] C. Roger, La Réception de Shakespeare en Allemagne de 1815 à 1850 : propagation et assimilation de la référence étrangère, thèse de doctorat, Université de Metz, 2003.

[33] T. Hoenselaars, « Great War Shakespeare: Somewhere in France, 1914-1919 », dans D. Goy-Blanquet et L. Sansonetti (éd.), Actes des Congrès de la Société française Shakespeare [en ligne], vol. 33, 2015 (Du souvenir à l’avenir Shakespeare 450: A Jubilee in Paris), p. 2-11. URL : https://shakespeare.revues.org/2960?lang=fr, consulté le 17 août 2016. L’auteur fait remarquer que la propagande allemande d’après-guerre utilisera cette même formule sur des cartes postales. Voir cette carte postale sur le site de l’Universität d’Osnabrück, www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.php?pos=-1592

[34] En référence à la réplique de Marcellus dans Hamlet (Acte I, scène 4) : « There is something rotten in the state of Denmark (Il y a quelque chose de pourri dans l’empire du Danemark) ».

[35] Les vingt numéros sont disponibles sur Gallica.

Année 1914, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32820245z/date1914

Année 1915, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32820245z/date1915

[36] J. Cocteau, « Shakespeare », Le Mot, no 3, 19 décembre 1914. Texte no 21 dans J. Cocteau, Écrits sur la musique, textes rassemblés, présentés et annotés par D. Gullentops et M. Haine, Paris, Vrin, 2015, p. 73.

[37] J. Cocteau, « Allié », Le Mot, no15, 27 mars 1915 ; repris dans J. Cocteau, Écrits sur la musique, op. cit., p. 79 (texte no 25).

[38] En 1904, Antoine avait déjà envisagé d’utiliser de la musique française contemporaine comme musique de scène pour Le Roi Lear : il fit appel à Debussy qui n’en a écrit que deux pièces (Fanfare et Le Sommeil de Lear), et c’est la musique existante d’Edmond Missa qui fut utilisée.

[39] J. Cocteau, « Saint-Saëns », Le Mot, no 18, 1er juin 1915 ; repris dans J. Cocteau, Écrits sur la musique, op. cit., p. 80 (texte no 26).

[40] Déclaration faite par J. Cocteau dans Comœdia du 2 juin 1924.

[41] M. Haine, « Jean Cocteau et sa connaissance de la musique », dans D. Gullentops et S. Linares (éd.), Jean Cocteau, numéro thématique de Europe, op. cit., p. 248-282.

[42] L’écrivaine Grâce Constant-Lounsbery l’avait aidé pour les traductions anglaises lorsqu’il travaillait sur Dorian Gray. Voir Pierre Caizergues et Pierre Chanel, « La Correspondance Jean Cocteau – Jacques Renaud », dans Cocteau avant le Potomak, Cahiers Jean Cocteau, nouvelle série n°6, Paris, Éditions Michel de Maule, 2008, p. 37-58.

[43] Lettre de Cocteau à Gleizes, non datée, mais vraisemblablement de mars 1915 (Paris, Documentation du Musée national d’Art moderne, Centre George Pompidou) ; citée par O. Volta, « Cocteau et Shakespeare », op. cit., p. 152.

[44] O. Mattis, op. cit., p. 64.

[45] À la même époque, d’autres tentatives du même ordre sont entreprises envers le grand public : Le Malade imaginaire de Molière est joué à Bobino, music-hall de la rue de la Gaîté. Voir Nozière, « Molière à Bobino. La comédie populaire », Comœdia illustré, 20 mars 1913, p. 506-507. Le « public bourgeois » était en petit nombre ; partout on apercevait des ouvriers avec femmes et enfants ; « il y avait même des bébés à qui les mères donnaient le sein ».

[46] J. L. Styan, Directors in Perspective : Max Reinhardt, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p. 135.

[47] Voir les illustrations de Footit et Chocolat dans J. Cocteau, Portraits-souvenir, Paris, Grasset, 1935.

[48] Comœdia illustré, 20 février 1913, p. 484.

[49] B.Borsaro, op. cit.

[50] J. Cocteau, « Préface » au catalogue Les Peintres du Cirque, Cirque d’hiver, 1927.

[51] Manuscrit inédit, sans titre et sans date (HRHRC) ; cité par O. Mattis, op. cit., p. 56.

[52] G. Astruc, Le Pavillon des fantômes, Paris, Bernard Grasset, 1929, p. 113.

[53] Ibid.

[54] L’idée était-elle inspirée de Mesure sur mesure de Lugné-Poe en 1898 au Cirque d’été ?

[55] Manuscrit inédit, sans titre et sans date (HRHRC) ; cité par O. Mattis, op. cit., p. 56.

[56] Un examen plus approfondi des emprunts de Cocteau à Reinhardt reste à faire en consultant notamment D. A. Russell, « The Visual Innovations of Max Reinhardt and his Designers », Modern Austrian Literature, vol. 18, no 2, 1985, p. 21-30.

[57] Lettre de Lhote à Cocteau, 11 mars 1915 (Archives du Musée national d’Art moderne, Centre Georges Pompidou, ci-après MNAM) ; citée par J. Cocteau, « Préface » au catalogue Les Peintres du Cirque, op. cit., p. 16.

[58] Deux de ces dessins ont été publiés par O. Volta, Satie et la danse, op. cit., p. 135.

[59] Où sont aujourd’hui conservées ces esquisses de Cocteau ?

[60] Lettre de Lhote à Cocteau, mai 1915 (MNAM) ; publiée par O. Mattis, op. cit., p. 60 ; B. Borsaro, op. cit., p. 17.

[61] Ibid.

[62] Notons que Lhote mentionne le personnage « Lutius » (Lucius) et non « Bottom », par analogie avec les Métamorphoses d’Apulée, également connu sous le titre L’Âne en or où le héros est transformé en âne. Et dont Shakespeare s’est inspiré pour le personnage de Bottom le tisserand portant la tête d’un âne.

[63] Lettre de Cocteau à Gleizes, s.d. (Archives NMAM) ; citée d’après O. Mattis, op. cit., p. 47 et O. Volta, Satie et la danse, op. cit., p. 133.

[64] Rappelons la piste du cirque, très dépouillée sur laquelle Lugné-Poe avait monté Mesure sur mesure en 1898. Dans Le Roi Lear en 1904, Antoine avait fait jouer certaines scènes par ses acteurs devant des draperies. Camille de Sainte-Croix utilisait des toiles peintes stylisées comme fond de scène en 1909-1910.

[65] Ph. Baron, « Max Reinhardt, Firmin Gémier, Jacques Copeau : influences et analogies », Germanica, vol. 43, 2008, p. 161-172.

[66] Une lettre de Lhote à Joseph Gravié du 25 mars 1915 l’atteste : « Pour l’instant, je suis débordé par l’entreprise Cocteau (Songe d’une nuit d’été), à Medrano, pour lequel je fais les costumes et décors, en collaboration avec Gleizes » (Collection privée) ; cité par B. Borsaro, op. cit., p. 18.

[67] Lettre d’André Lhote à Cocteau du 11 mars 1915 (Archives du NMAM, Paris) ; citée d’après O. Mattis, op. cit., p. 55 ; J. Cocteau, « Préface » au catalogue Les Peintres du Cirque, op. cit., p. 19.

[68] Gleizes, Mémoires, manuscrit inédit (Centre Georges Pompidou, Collection Gleizes) ; cité par O. Mattis, op. cit., p. 64.

[69] Ibid. ; cité également par O. Volta, Satie et la danse, op. cit., p. 134.

[70] Six de ces dessins (Le Lion, Le Mur, Pyrame, Thisbé, Titiana et Fleur de Pois) sont visibles sur le site de la Fondation Albert Gleizes, http://www.fondationgleizes.fr/fr/gleize/page/albert-gleizes/musees-de-france

[71] Le cercle des Apaches s’est formé durant les années 1890 et s’est maintenu jusqu’à la guerre. Il est constitué d’un groupe informel de jeunes gens mélomanes, peintres et écrivains. Ils vont ensemble aux concerts, dans les galeries d’art, à la foire du Trône, puis terminent leurs soirées chez les uns et les autres, souvent chez Cipa Godebski, où l’on écoute leurs dernières créations. La majorité d’entre eux deviendront célèbres dans leur domaine. On compte une vingtaine de musiciens, dont Maurice Ravel, Ricardo Viñes, Émile Vuillermoz, Michel-Dimitri Calvocoressi, Florent Schmitt, Maurice Delage ; parmi les poètes : Léon-Paul Fargue et Tristan Klingsor ; parmi les peintres et décorateurs : Paul Sordes et Georges Mouveau. Voir Malou Haine, « Cipa Godebski et les Apaches », Revue belge de musicologie, vol. LX, 2006, p. 221-266.

[72] R. Viñes, Journal complet (1887-1915). Tapuscrit de la version française (version originale en espagnol) aimablement communiqué par Michel Duchesneau avec l’autorisation de Mesdames Nina Gubish-Viñes et Claudine Caron.

[73] Valentine Gross a toujours prétendu que la première rencontre entre Cocteau et Satie s’était effectuée dans son salon le 18 octobre 1915. Or en 1917, Cocteau dira avoir rencontré Satie en avril 1915 lors d’une audition où Satie jouait ses Morceaux en forme de poire à quatre mains avec Viñes. Voir J. Cocteau, « La Collaboration de Parade », Nord-Sud, nos 4-5, juin-juillet 1917, p. 29-31 ; repris dans J. Cocteau, Écrits sur la musique, op. cit., p. 84 (texte no 29).

[74] Interview inédite de Varèse par Gilbert Chase en 1961 ; citée par O. Mattis, op. cit., p. 59.

[75] Mémoires inédits de Gleizes (chapitre 1914-1918 : la guerre) ; cités par O. Mattis, op. cit., p. 64.

[76] G. Astruc, Le pavillon des fantômes, op. cit., p. 113.

[77] D’après les souvenirs de Varèse transcrits par son épouse. Varèse aurait aidé Satie à orchestrer ces pièces (Louise Varèse, Varèse : A looking-Glass Diary, London, Davis-Poynter, 1973, p. 117).

[78] R. Orledge, Satie the Composer, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 310.

[79] O. Volta, Satie et la danse, op. cit., p. 137.

[80] C’est Ravel qui avait présenté Viñes à Satie en décembre 1900.

[81] Les archives de Pierre-Henri Roché sont conservées au Harry Ransom Center, University of Texas at Austin (HRHRC). Elles ont été exploitées par O. Mattis, op. cit. ; Catherine du Toit les a également étudiées dans sa thèse de doctorat consacrée à l’œuvre littéraire de Roché (Pierre-Henri Roché : À la recherche de l’unité perdue, Le devenir d’un écrivain, Ph.D. University of Pretoria, Octobre 2015).

[82] G. Auric, Quand j’étais là, Paris, Bernard Grasset, 1979, p. 15.

[83] Voir D. Top, « Henri-Pierre Roché et les musiciens », Les Cahiers de l’Herne : Roché, 2015, p. 224-232. Au même programme figurent Croquis et Agaceries d’un gros bonhomme de Satie joués par Viñès.

[84] O. Mattis (op. cit.) signale que ce tapuscrit de 21 pages comprend trois versions annotées de la main d’Auric.

[85] Grâce à Catherine du Toit, spécialiste de l’œuvre de Henri-Pierre Roché (Pierre-Henri Roché : A la recherche de l’unité perdue, Le devenir d’un écrivain, Ph.D. University of Pretoria, Octobre 2015), j’ai pu bénéficier de la lecture du Journal de Pierre-Henri Roché couvrant la période du 2 juillet 1914 au 2 janvier 1915. Le Journal s’interrompt alors jusqu’en novembre 1915 ; seuls des petits carnets de notes couvrent cette année-là et ils ne contiennent pas le même genre d’information.

[86] Georges Duval avait effectué une traduction du Songe en 1907 chez Flammarion. Celle d’Émile Montégut remontait à 1867 chez Hachette, mais une sixième édition venait de paraître en 1912.

[87] Journal de Roché en date du 28 septembre 1915 : « GEA [Georges Auric] dans son nouvel appartement près Sacré Cœur. Il me joue moitié 1er acte de mon Rêve d’une nuit d’été – belle fantaisie. Je crois vraiment que ça se tiendra en théâtre partout » ; cité par O. Mattis, op. cit., p. 70.

[88] Lettre du 29 février 1916 ; citée par D. Top, op. cit.

[89] G. Auric, op. cit., p. 39-40.

[90] Tel est le genre précisé sur le tapuscrit de Roché ; cité par O. Mattis, op. cit., p. 68.

[91] Expression précise du Journal de Roché en date du 12 août 1916. Information aimablement communiquée par Catherine du Toit.

[92] Par la suite, Satie s’opposera à ce que Varèse joue ses Cinq Grimaces en public. Voir la lettre de Satie à Varèse, 6 février 1916, dans E. Satie, Correspondance presque complète, réunie et présentée par O. Volta, Paris, Fayard / IMEC, 2000, p. 228-229.

[93] O. Volta, Satie et la danse, op. cit., p. 131-138 : « Cinq Grimaces pour Le Songe d’une nuit d’été ». Son texte est accompagné de trois dessins de costumes de Gleizes et de deux de Lhote. Wikipédia donne cette version du projet comme une affirmation et non comme une hypothèse. Ainsi se construit malheureusement l’histoire aujourd’hui…

[94] Dans son journal, Viñes note avoir rencontré Varèse chez les Marnold le 14 janvier 1909. Lors de ses concerts à Berlin, Viñes revoit Varèse en octobre et novembre 1911. Une dernière rencontre est notée le 7 mars 1915 à Paris, lorsque Varèse rend visite à Vines chez lui.

[95] O. Mattis, op. cit., p. 68 et 77.

[96] Lettre de René Rocher à Jean Cocteau, non datée mais que les éditeurs situent après le 10 novembre 1916, dans Cahiers Jean Cocteau, nouvelle série no 6, 2008 (Jean Cocteau avant Le Potomak),p. 26-27.

[97] Voir les illustrations sur Gallica.

Gleizes, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6568104j/f6.image.r

Lhote, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6568104j/f7.image.r